映画『チート』(1915)感想〜文芸として見るとクソだが、映像美と「チート」の本来の意味を教えてくれる名作〜

映画『チート』(1915)を見たので感想・批評をば。

評価:A(名作)100点中80点

文芸的には正直もう時代遅れな部分があるし、当時の日本に対する差別意識が剥き出しなっている露悪的な作風は個人的な趣味とは全く合わない。

その意味で本作は間違いなく思想面があまりにも強く出すぎている映画であり、セシル・B・デミルの政治的思想や白人至上主義なるものが画面に張り付いている様は大嫌いだ。

『レッドパージ・ハリウッド』『ハリウッド映画史講義』でも取り上げられていたデミルは赤狩りシンパなので、そういう意味で私が全く擁護したい作家ではない。

しかしながら、それでも本作を敢えてA(名作)扱いした理由は決してその政治的思想が素晴らしいからでもなく、単純に本作が間違いなく「映画」だからである。

はっきり言って本作は物語というか脚本に関しては当時の欧米では礼賛されていたが日本では上映禁止されたらしい、理由は日本人が悪党に仕立て上げられたから。

しかし、こういう作品が過去にあったことを見て教えられるのはまず映画の歴史はそれ自体が政治・社会に対して争いながら作られてきたという事実である。

昨今、変なポリコレブームで「表現の規制ガー」なんて言われているが、そんなことをいえば二度もの世界大戦があった20世紀前半の黎明期〜発展期の映画の方がよほど規制は厳しかった。

毎回放映する前に必ず政府の厳しい検閲が入っていたし、ハリウッドなんて「赤狩り」なるものの酷い迫害を受けるという血塗れの歴史が翳りとしてある。

その「華やかなハリウッド」のイメージとは裏腹の「陰惨で汚いハリウッド」が如何なるものかを教えてくれるお手本がセシル・B・デミルという映画作家ならびに彼の作品群である。

そんなことを端的にわかりやすく伝えてくれるのが本作だと思うのだが、話はすごく通俗的にも関わらず、白黒の映像美が見事であり今見ても全く色褪せない。

加えて、映像美とは別に昨日の戦隊批判記事に使った「チート」という単語の本来の意味を再確認させてくれるという意味においても見事な作品である。

108年越しに見る本作は果たして今の時代にどんな衝撃を見るものに与えてくれるのであろうか?

見所はイーディスとトリの一対一のサスペンス

本作のハイライトはやはりイーディス・ハーディ(演:ファニー・ウォード)とヒシュル・トリ(演:早川雪洲)の一対一の駆け引き、サスペンスにあるといっても過言ではない。

特にイーディスがトリに焼印をつけられたところから反撃でトリを撃つところの立ち回りは情報の密度が凄まじく濃く、まさにこういう最小限の寸鉄で最大限の効果を得るところに映画のエレガンスがある。

話の流れとしては極めて陳腐な流れではあり、イーディスとトリが最終的にこの乱闘に至った流れは単純で、要するに「痴情の縺れ」という、それ自体はしょうもないものだ。

はっきり言ってイーディスもトリもどちらも愚か者であり、イーディスは目先の金儲けに目が眩み大局で物事を俯瞰する視野の広さや冷静沈着さ、そして何より「人を見る目」がない。

それに対して、トリは言うなれば典型的な「巨悪」というかピカレスクロマンのような生き方をしており、自分の所有物に焼印をつけて恣にしたがるが、感情に流されやすい激情家という設定だ。

だから表面的な悪党はどう見てもトリの方なのだが、そのトリとは違う意味で始末に負えない強欲さと小狡さを持ち合わせているのがイーディスである。

夫のディックは比較的良識派の人物として描かれているが、本作では基本的に傍観者であり、このサスペンスにも裁判の時にも何の役にも立たない。

どういうことかというと、本作においては善人ではなく悪人がむしろ生き生きと画面の上で活写されており、特にイーディスが主人公でありながら一種のトリックスターにもなっている。

ここに本作の面白さがあり、話は通俗的でありながらも女が決して男にとって都合のいいコマにならないし、またトリも一筋縄ではいかぬ膨れ上がる闇を理性で押さえ込んでいる巨悪として描かれていた。

トリの自室での駆け引きは隣の障子から映る人影のショットの素晴らしさも相まって、完全に物語とは切り離されたショットの連鎖そのものによる迫力・美しさではなかろうか。

構図や撮り方も含めてアップで映すところと引きで映すところのバランスやショットの紡ぎ方が完璧で、思想性が強いにも関わらずそれを超えるだけの映像美が間違いなく備わっている。

話そのものがつまらなくてもそれを補えるだけの演出力・演技力によって凄まじいショットにしてしまうとはまさにこのことであり、こういう感性が崩れる瞬間こそ私は映画で体験したいものだ。

妻の掌返しで簡単に覆ってしまう裁判

そしてその後のクライマックスとして描かれる裁判だが、これもやはり物語の流れとしてはあまりにも雑であり、浪費家の妻によって裁判の結果が簡単に覆ってしまうのである。

これはどう考えても現実にはあり得ないことであり、イーディスの証言1つでトリの悪事が露呈してしまい民衆の意見が覆ってしまうような甘いものではない。

というより、そもそもなぜ正当防衛のためとはいえ、トリをイーディスが撃ったというその行為自体が劇中で正当化されてしまうのか?と疑問が湧く。

そもそも夫が罪を被ったのに、最後に妻自らが告白して「自分がやりました」という流れは現実の裁判でいえばどう考えても虚偽罪で有罪判決が下る。

しかし、画面の運動としてそのような流れになっているかというとそうではなく、むしろ夫の身の潔白を証明した英雄として讃えられている流れは決して褒められたものではない。

確かにトリが焼印をつけたという悪事や支配欲は度が過ぎた暴行罪に該当するが、ここで大事なのは実は「チート」という主題はトリの方ではなくイーディスの方である。

そう、上にも書いたように一見トリがやられ役のように見せておきながら、真に小狡い欺瞞に満ちた悪党に近い偽善者はどう見たってイーディスだ。

ここにおいて実は奇妙な逆転が発生しており、序盤〜終盤は一貫して妻のイーディスの方がトリという巨悪に利用される悲劇のヒロインのように描かれている。

ところが、この裁判での聴衆の掌返しと併せて立ち位置が完全に裁判という1つの権力というか舞台装置を借りることによって彼女はむしろ悪党のようになってしまう。

むしろ聴衆から非難の目を向けられてしまうトリの方が追い詰められていく図式となっており、これぞまさにフィクションでなければ不可能な逆転現象なのだ。

物語の論理的整合性や勧善懲悪という意味から考えたらこの結末はとんでもなく胸糞悪いものでしかないであろう、欧米の白人至上主義という排他的差別主義が出ていることを別としても。

しかし、映像の流れとして見ると確かにあの裁判の見せ方に関してこれ以上に美しい画は撮りようがないし、見るものは逆にいえばここで感情移入の対象を見失うことになる。

その意味でも映像のトリックを使って観客の心理を弄ぶという映画にしかできないことをやってのける大胆さがあのラストシーンの見事さではなかろうか。

いわゆる「顔芸」の元祖ともいえる表情とライティングの合わせ技

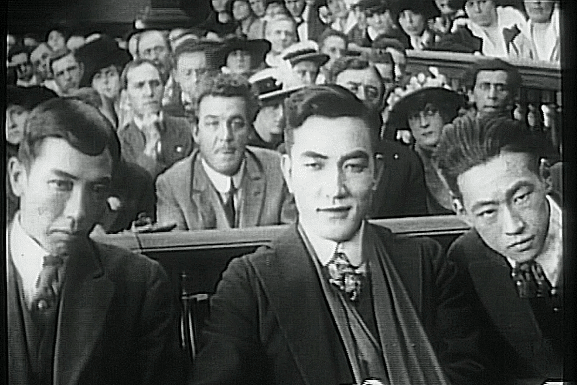

そして何より本作で一番面白いのは何と言っても主演の2人が見せる「顔芸」であり、特に早川雪洲の悪人ヅラは一度見ると絶対に忘れることができないほど脳裏に焼き付く強烈な映像だ。

ファニー・ウォードもなかなかに凄いのだが、ここまで表情豊かな悪党がいてもいいのかと思わず納得したほどであり、本作はむしろどれだけ感情をむき出しにした表情の演技ができるかに挑んでいる。

ライティングや被写体との距離感もさることながら、台詞や音楽による演出・演技ができなかったこの時代のことを思うとこの手法は今尚も素晴らしい画期性があったのだと想像しうるだろう。

この手の表情で演技をしすぎるとかえってわざとらしいクサい芝居になってしまうのだが、本作に関してはギリギリのところでクサくなってないのを見るに素晴らしい出来栄えだ。

とはいえ、これはそれこそ今の時代になったからこそその見方ができているところがあり、当時本作はとにかく日本人が悪党として描かれていること自体が大問題となっているたらしい。

演じた日本人役者自体はそんなに本作のことを問題視はしていないが、本作を見た人たちはとかく日本人をここまで露悪的に描かなくてもということから日本国内での上映は禁止されていた。

また、上では褒めたものの、視聴後の印象としてはどうしても好きになれない側面があって、本作は「映画」であること以上に「文藝」であるような気がしてならないのである。

確かに画面の運動としとても優秀でよくできている反面、画面の中に過剰なまでに顔を出す過激な政治的思想・差別意識なるものが「こう見ろ」と強制してくるようで嫌いだ。

最初に書いた「当時の日本に対する差別意識が剥き出しなっている露悪的な作風は個人的な趣味とは全く合わない」はまさにそれであり、私は別に差別意識そのものを問題視はしていない。

そうではなく画面全体をいかにも作者の意図が支配し過ぎていて、見る者の感性に委ねようというところがないために、作品それ自体を純粋に楽しむ気持ちが阻害されてしまう。

私が足立正生や若松孝二、宮崎駿を特別に擁護したいという風にならないのも正にこれが理由であり、作品自体の出来栄えが素晴らしいし「映画」にはなっているものの、それでも画面の見方が極めて強制的だ。

別に作品の中に政治や社会を描くなとはいわないが、「エンターテイメント」であることを忘れるようにこちらに見せつけてくる感じが「顔芸」とライティングに見て取れ、そこが面白い反面肌に合わない。

「チート」とは本来「騙し」である

さて、ここからは直接的な感想・批評からは外れてしまうが、本作は正しい意味での"Cheat"という英単語が題名として使われており、「チート」とは本来「裏切り」「騙し」という意味である。

わかりやすい例でいうとギャンブルで使われるイカサマ、学力試験での不正行為、または本作のように妻が夫を裏切る・騙すといったものを含めて裏でこそこそ卑劣な裏切りを働くのを「チート」という。

昨日批判したスーパー戦隊のある時期以降目立つ、とにかく反則的に強いのは本来「チート」ではなく「オーバーキル」と呼ばれるものであり、言って見れば最初からレベル99、ステータスカンスト状態のことだ。

だから、そもそも「チート」という英単語がどんなものであったかを知りたいという人は是非本作をご覧いただきたい、正しい意味での「チート」が浪費家の妻を通して描かれているから。

例えばテストで不正行為を働くのを日本では「カンニング(cunning)」というが、本来の英単語cunningは「狡猾な」「ズル賢い」という意味ではあるものの「騙す」「裏切る」という意味はない。

だから「試験でカンニングする」というのを正しい英語表現では「cheating in the examination」というのであり、和製英語における「チート」は今や圧倒的な強さを肯定する単語として用いられている。

しかし、本来は本作で描かれる浅ましい妻の行いが示すように人に害悪をなすものであり、スーパー戦隊において「チート」なんて言葉を使って戦士の反則的な強さを表現することは侮辱でしかない。

逆にいえば、「チート級に強い戦士」というのは「イカサマを使って裏切りを働き害悪をなす卑劣な強さを持った戦士」ということになってしまうが、本当にそれでいいのか?

私が本作を見ていて、改めて「チート」という英単語が持つ本来の消極的かつどす黒い意味を再確認するに至った時、「チート」なんて言葉を安易に用いてはならないと思った。

まあ逆にいえば、こうした単語の語源やルーツを知り、言葉を正しく用いるというところまで深く勉強していないからああいう雑な言葉の使い方ができてしまうということでもあるのだが。

しかし、本作はその意味で今の若い人たちにこそ是非英単語"Cheat"が本来どういう意味を持つのかというのを映像美の迫力とは別に英語の勉強という意味でも使用して欲しい。

ズル・イカサマをして周囲に害悪をなす形で勝利を手にするようなあり方が本当に「ヒーロー」と言えるのかどうか、またその言葉を使ってヒーロー作品を語ることに対する厚顔無恥さを自らが自覚すること。

本作はその意味で、映像的にもそうだし言葉の意味でも二重の意味で正に「教科書」になりうる、一度は見て損はない作品であろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?