『ブッダという男』清水俊史、ちくま新書

『ブッダという男』清水俊史、ちくま新書

無知であり読書量も少ないこと恥いるばかりですが、仏教の成立前史に関しては『初期仏教』馬場紀寿、岩波新書に教わったことが多かったと感じましたが、『ブッダという男』ではウパニシャッドと呼ばれるヴェーダ聖典の新層から業や輪廻という概念が生まれ、そこから沙門宗教と呼ばれる様々な宗教あるいは哲学が発生、そのうち仏教は恒常不変な自己(アートマン)はないという立場から、解脱を可能とした、という流れなのかな、と個人的に整理できたことはありがたかったです。

新書というサイズに収めるために、『ブッダという男』では根拠とする仏典のテキストをパーリ語の三蔵とし、その内容についても、史的ブッダを追求するのではなく、あえて「神話のブッダ」にフォーカスして、その独自性と現代にも与えている影響を探ろうとしています。つまりテキストと内容の吟味については二つのカッコにくくられた「パーリ語三蔵の神話のブッダ」について検討を進める、という感じでしょうか。

仏典は当初、口承伝承で伝えられ、修行者の定住化と各地への伝播につれて、パーリ語、ガンダーラ語、サンスクリット語でまとめられていったとのことですが、これも無知ゆえの疑問かもしれないのですが『初期仏教』でも『ブッダという男』でも、編集史的なテキストの吟味についてはあまり触れられておらず、個人的には不思議です。新約聖書のように、ギリシャ語の小文字で書かれたテキストが成立し、国教化にともない四世紀にいったん羊皮紙で大文字写本に整理されたものの、異同が多く、その確定についてはずっと研究が進められているという厳密なものとは違うのかな、と…『ブッダという男』の著者である清水俊史さんは、ガンダーラ写本などは馬場紀寿さんとは違ってあまり重要視されていないのはなぜなんだろうとは思いますが、こうしたテキストの確定については、その知識を獲得する能力もないので、いつか素人にもわかりやすい本が出ることを願っています。

本の内容に戻りますと、個人的には一部は面白かったけど、ブッダその人自身への興味がそれほどないせいか二部は読むペースが落ちたのですが、三部の第8章「仏教誕生の思想背景」からはまた面白くなってきた感じでした。また、11章「無我の発見」は抜群に面白かったので、ここらへんをメモ代わりにご紹介しようと思います。

何度も書きますが、仏教に関する基本的知識がなさすぎなので、アーリア人がインドに侵入して支配者となり、ヴェーダを成立させたという歴史がまずあって、最上位のカーストであるバラモン抜きには再生(生天)できないような神話をつくったというのがヴェーダなんだな、というクリアカットな説明はありがたかったです。そして、これは、イエスが現れる前の、ユダヤ教の第二神殿時代のサドカイ派みたいなのかな、と感じました。

しかし、ウパニシャッドと呼ばれるヴェーダ聖典の新層から業や輪廻という概念が生まれ、生天してもまた地上に戻ってくるという不安が起こり、生天よりも輪廻からの解脱こそが重要になり、それは仏教もそのまま取り入れられている、というあたりの流れを、これほどクリアカットに説明してもらったのは初めて読んだので感動しました(p.118)。以下、引用。

《ヴェーダ聖典の古層では、業や輪廻といった考え方は明瞭には現れていない。

これが現れてくるのは、ウパニシャッドと呼ばれるヴェーダ聖典の新層においてである。

すなわち、生天しても再死して地上にまた戻ってくるという輪廻の不安が起こりはじめ、「天における不死」が求められるようになった。この不死に到達するために、自己原理(我=アートマン)と宇宙原理(梵=ブラフマン)が同一であると認識する必要があるとされた。そして、この「天における不死」を得ることによって輪廻が終極し、この状態は「解脱」とも呼ばれる。

このように、ヴェーダ聖典が古層では「生天」が宗教目的だったのが、業と輪廻が前提になった新層では「解脱」こそが究極の目的であると再定義されることになる。この二つの宗教目的は、仏教においてもそのまま取り入れられ、在家信者は生天を目指し、出家修行者は解脱を目指すという構造に昇華させられる》

さらに勉強不足がすぎるかもしれませんが、仏教は2500年前頃に、ウパニシャッドの成立によって生まれた六つの沙門宗教のひとつ、という相対化された説明も初めて読みました(今も残っているのは仏教とジャイナ教)。

《初期仏典のなかには、当時、仏教以外に次の六つの沙門集団(六師外道)が興隆していたと記録されている。

①プーラナ・カッサパ 道徳否定論

②アジタ・ケーサカンバラ 唯物論

③パクダ・カッチャーヤナ 要素論

④マッカリ・ゴーサーラ(アージーヴィカ教) 決定論

⑤マハーヴィーラ(ジャイナ教) 宿作因論と苦行論

⑥サンジャヤ・ベーラッティプッタ 懐疑論》

p.124-

六師外道とブッダの議論は悪人正機説とか、易行の優位性とか、懐疑論とか後世の議論の大部分は包含しているな、とも感じました。

11章「無我の発見」は個人的な白眉。

馬場紀寿『初期仏教』の最初のあたりに、初期仏教は宇宙の秩序を説かず、人は様々な要素の集合体だと書いてあって、よく理解できなかったのですが(p.iii)、『ブッダという男』で初めてその背景が分かりました。《仏教は、個体存在を統轄する自己原理を否定しながらも、業報輪廻を認めた》(p.160)のは、《認識器官も眼や耳といった諸要素に分解され、無常であるから、そのいずれもが自己原理ではない》(p.167)として恒常不変な自己(アートマン)はない、としたから「人は様々な要素の集合体」なんだな、と。

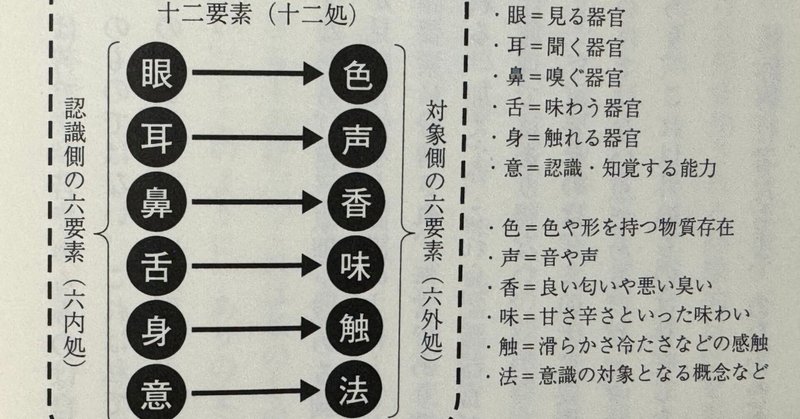

さらにそこから「認識できないような超越的な何かは存在しない」(p.169)というヴィトゲンシュタイの『論考』的なところまでいくのは素晴らしいというか、個体存在が五要素、現象世界は主観の六要素と対象の六要素から成り立ち、それぞれが無常であるから、「自己は存在しない」という無我論が導かれるあたりはしびれました(p.172-)。

168頁の図をみていると、スピノザの『エチカ』の人間を分析する感情論のあたりも思い出し、人間の実態に沿って考えているな、と。

ひとつだけ疑問に思ったのは、「慈悲の殺人は功徳を生む」という引用(p.39)。ここではオウムの金剛乗への言及が欲しかったというか、ないのは不思議だな、と。著者の年齢が書かれていないので、若い方だとしたらサリン事件のインパクトはあまりないからなのかな、とか。だからオウムの所業(無辜の民を殺傷する)への批判よりも、文中で書かれている戦士階級の義務として、そうしたものは仕方ないと捉えておられるのかもしれません。しかし、一般向けの新書なので、個人的には触れてもらいたかったな、と。

とにかく、お勧めの一冊です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?