ル=グインの「ストーリーテリング」は僕の大きな宿題/一日一微発見432

アート思考について避けて通れないのは、「ストーリーテリング」のことだ。「物語」「ナラティブ」とも言う。

「物語」は今や、コンテンポラリーアートにおいて重要なメソッドになったが、「物語」は相変わらず「文学」が専売特許みたいな顔をしていて、アートは分が悪い。

それは勿論、グリーンバーグ流のフォルマリズム至上主義からすれば、ストーリーテリングという手法が有効になるなんて、許せないことだったろう。崇高を目指す純粋芸術からすれば「物語」は、俗っぽいものとして扱われる。

しかし、ストーリーテリングへの希求は、増大している。それは皮肉なことに、リアルな生活が逃げ場のない状況になっているからでもある。

パラレルリアリティを設定したい願望は、ヴァーチャル・リアリティやVRなどを生み出すにいたっているが、それでも魅力的な物語が製造されているか?

歴史、リアルな人生、フィクションでもよい。とにかく人間がクリエイションを起動させるためには、今まさに、何らかのストーリーテリングが招聘されなくてはならないのである。

文学はプルーストからカフカ、ベケットまで、リニアであったり、フラグメンツであったり、さまざまなストーリーテリングを開拓してきた。それはもちろんコンテンポラリーアートを生成させるためではない。

だからもっぱらアートは、それを参照、補助線として作品を生み出すインスピレーション源にしてきた。

ならば、逆転して、コンテンポラリーアートが生成しうる「ストーリーテリング」の可能性とはなんだろうか、ともよく考える。

ボルヘスは、「文学」における「物語」の、メタ的なグルの一人であったが、アートにおけるストーリーテリングのグルとは誰なのか?

未だ不在ならば、どのように探索すべきか?

ストーリーテリングという「アートの本」はどのように可能なのだろう?

僕が美大の授業「コンテンポラリーアート・ストラテジー講座」のストーリーテリングの回で取り上げるのは、まずボルヘスの講話『七つの夜』であり、ソンタグが最晩年に評価したラクスネスの『極北の秘教』であり、三島由紀夫の『天人五衰』、藤枝静男『田紳有楽』、フリップ・K・ディック、テッド・チャンの短編群、『三体』に代表される中国のSFなどを概観したあと、ヘンリー・ダーガーの『非現実の王国』(ヴィヴィアンガールズ)、アドルフ・ヴェルフリらアウトサイドを周遊し、そしてそれらをアプロプリエイトしたポール・チャン、物語をメタ化したマイチュー・ペレの「クリスクルフロンティア」とメルビルの『白鯨』の話しに脱線しつつ、エド・アトキンスやイアン・チェンへと向かっていく。もちろん、ルバイナ•ヒミドの絵画に戻り、時には記憶の捏造をめぐり、ハンス・ペーター・フェルドマンの写真集をかすめて、ジェフ・クーンズの凡庸な子供時代の思い出の虚構を暴露する。

これは確かに「文学」の物語論ではなく、コンテンポラリーアートのストーリーテリング論かもしれない。こんなアートの本があっても楽しいかもしれない。アルフレッド・ジャリも入れたほうがよいかもしれないな。

しかしだからといって、なぜ今、「物語」なのか、「ストーリーテリング」なのかが解けたわけではない。

そのことが根本的な宿題としてある。

そこで僕は「ストーリーテリング」についてより考えるための、ジャンプポードとして課題を設定する。

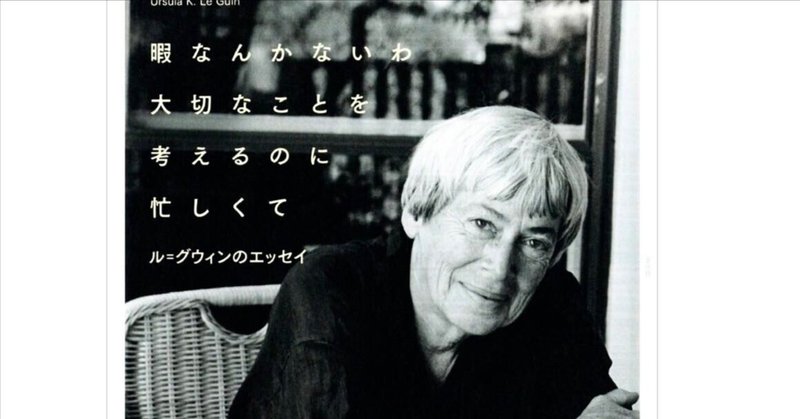

それがアーシュラ・ル=グウィンなのだ。

ル=グインは代表作『ゲド戦記』をはじめ、SF界のみならず文学界、クリエイターたちに絶大な影響力を与えてきた。

ここから先は

応援よろしくね~