SS【ゼンマイ】1078文字

ぼくは昔から道を尋ねられたり、カメラのシャッターを押してほしいと頼まれることが多かった。

ウォーキングをするためにやってきた緑豊かな運動公園で、ぼくは運命の人と出会った。

彼女は少し恥ずかしそうにシャツをペロンとめくると、ぼくに背中を向けてこう言った。

「すいません。背中のゼンマイを巻いてもらえませんか?」

ゼンマイが戻りきると彼女は止まってしまうという。

ぼくは彼女の背中に付いている水道の蛇口くらいのツマミを、これ以上巻けないという所まで巻いた。

それからぼくは毎日のように彼女の背中に付いているゼンマイを巻いた。

なぜならぼくたちは付き合うようになり、夫婦になったからだ。

ぼくたちは仲が良かった。

妻はよく働き、よく喋った。

しかし三年、五年、十年、と時が経つにつれ、会話が減り、ぼくたちの間には冷たい隙間風が吹くようになった。

二十年経ったある日、妻はこう言った。

「もう巻かなくていいです。自分で巻くので」

妻は背中のツマミに手が届かないことをぼくは知っていた。仮に届いたとしても巻くことは難しい。

ぼく以外に巻いてくれる人を見つけたのだろう。

ぼくたちは離婚した。

ぼくの背中にもゼンマイが付いている。

その気になれば自分で手を伸ばして巻くことができる。

動きが鈍くなってきたと感じたら巻いていた。

妻に出会うまでは。

一緒に生活している間は、毎日のように妻が巻いてくれていた。どんなに疲れていても、喧嘩をしても、いつの間にか巻いてくれていた。

妻と別れ、ぼくは背中のツマミに手が届かなくなっていることに気づいた。

歳を取り、力も弱り、仮に手が届いたとしても巻くことは難しいだろう。

巻いてくれる人はもういない。

気づいた時にはもう遅かった。

ぼくは妻と初めて出会った公園へとやってきた。

公園のベンチで仰向けに寝ると、まるで仏のように手を胸の前で組み、目をつむった。

最後は妻と出会ったこの公園で迎えたい。そう思ったからだ。

ぼくが暗闇の中、三途の川を探して歩いていると、とつぜん天地がひっくり返るような衝撃がぼくを襲った。

目覚めるとぼくはベンチから落ちていた。

そこには別れたはずの妻が居た。他界する直前、妻がぼくのゼンマイを巻き直したのだ。

「詐欺師だった」

「え? 何?」

「新しい男は結婚詐欺師だったって言ってんの!! 財産ほとんど失ったのよ」

妻はぼくにそう訴えながら目に涙を浮かべていた。

「バカだなーー!!」

ぼくはそう言うと腹の底から声を出して笑った。

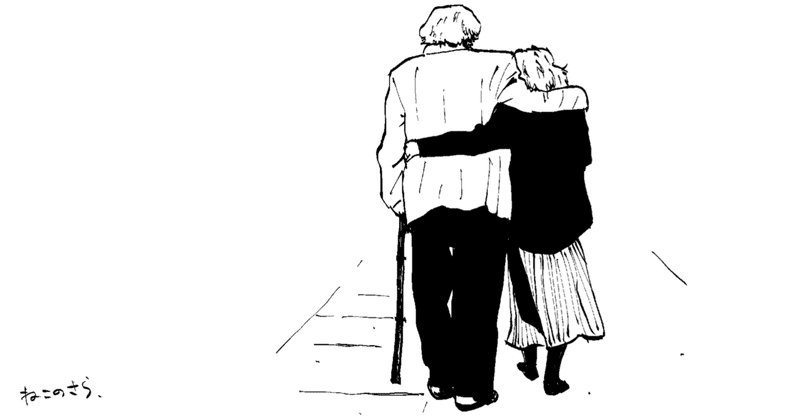

公園中に響き渡るくらいの勢いで笑ったあと、妻の涙を手で拭い抱きしめた。

そして妻の背中のゼンマイを、もうこれ以上巻けないという所まで巻いた。

終

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?