雑文(94)「子もど食堂」

誤字じゃなく店の看板に、「子もど食堂」と、たしかにそう書いてあった。

私は引き戸を引き、中に入った。

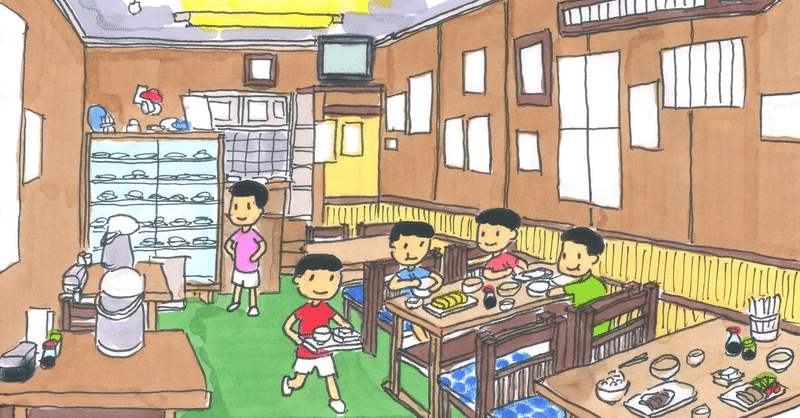

「いらっしゃいっ」と、威勢よく、カウンター越しに店主の男がそう言って、私は後ろ手に戸を閉めた。小さな木のテーブルの小さな木の椅子に私は、両腕に両脚を抱え、座った。

店員の女性がやって来て、テーブルの上に、ピンク色フラフープを腰を振ってまわす肥えた青っぽいゾウさんマスコットが中央にいる小さなコップを置いた。

「子どもではないんですが」と、私の右前にいる女性店員に一言そう断ってから、「お腹が空いてしまって。何か食べさせて頂ければ、有り難いのですが」と続け、続ける言葉に困って、私は口籠った。

女性店員の背中越しに、小さな厨房にいる店主の男が、よく通る声で私に、「俺からしたら、皆んな子どもだよっ」と言って、笑った。

笑う店主の男に、私は笑い返した。

間も無くして、私の着いた小さなテーブルの上に、アルマイト加工のアルミプレート皿が何皿か置かれた。

私は、目を疑った。余りの懐かしさに泣きそうになる。いや、瞳を潤ませ、溢れた涙粒が頬に一筋、気付けばぐずぐず泣いていた。

コッペパンに、脱脂粉乳、それに鯨肉の竜田揚げだ。腹がきゅるると鳴った。小学生だった昭和二十年代後半を、私は思い出した。私は大口を開け、コッペパンにかぶり付いた。口の中で細かく咀嚼しながら、時折、胸元を拳で何度か叩き、行儀悪く前屈みに皿の縁に口を付けて、不味いだけの脱脂粉乳を啜った。胃の中に押し込んだ。癖のある鯨肉の竜田揚げをお箸でつまみ、前歯で齧った。堅いからよくよく噛んで、脱脂粉乳をまた啜って、胃の中に押し込んだ。

懐かしき日々を思い出して私はまた、ぐずぐず泣きはじめた。視界が霞み、私は気付けば、あの日に帰っていた。仲のいい友だちと日暮れまで駄菓子屋や空き地に延々屯ったあの日、雑木林の中に秘密基地を作って深夜まで泊まって遊んだあの日、母さん手作りのカレーライスを美味い美味い兄弟と食ったあの日、すべてが懐かしい。あの日に。幸せだったあの日から、どれだけ経ったのか。私は、空っぽの食器を眺めながら、過ぎ去った遠い日に想いを馳せた。

左右の足を前後ろに掻いて、着地した私は、勢いよく走ってレジ前で女性店員を見上げ、つま先立ち、ちょっと背伸びして格安の飲食代金を支払った。

両手で戸を引き、振り返って私は両手で戸を閉めた。

心も身体も妙に軽かった。

私は、タップを踏んだ。鼻唄交じりに上機嫌だった。丘に沈む夕陽を前方に、平らな道を私は駆けて行った。

その地域では、行方不明の高齢者がなぜか多いらしい。が、それ以上に不思議なのが、なぜか、人けのなかった空き地や、寂れてしまった駄菓子屋にたくさんの小学生たちが屯し、騒がしく、季節関係なく朝昼夕晩と遊んでいる。なぜか、近隣住民の誰に聞いても、小学生たちの身元がわからず、身寄りの無い小学生たちが突如現れた街は、昭和の活気を失った街は昭和の活気を取り戻した。

耳をすませると、騒がしく、帆布を張った床の上に放ったベーゴマをぶつけ合って競う小学生たちの笑い声が聞こえて来る。

腹が減って、私は立ち止まった。

「子もど食堂」

首をかしげ、恐る恐る引き戸を引くと、カウンター越しに店主の男が威勢よく、「いらっしゃいっ」と私に声をかけた。後ろ手に戸を閉めた私は、店員の女性に空いた席に通されると、小さな木のテーブルの小さな木の椅子に、両腕に両脚を抱え、座った。

「子どもではないんですが」と、私が言い難そうに言うと、女性店員の背後から、よく通る声で私に、小さな厨房にいる店主の男が、「俺からしたら、皆んな子どもだよっ」と言って、笑った。

女性店員の肩越しに私は、店主の男に笑い返した。

おしまい

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?