「傷ついた治療者だけが、癒すことが出来る」

サイコセラピーや、異常心理学的な事件を扱った内容の映画というのは多いですが、

「本質的に臨床心理学的(またはサイコセラピー的)」だと私が思う3本の映画があります。

その3本とは

①英国王のスピーチ(The king’s speech)

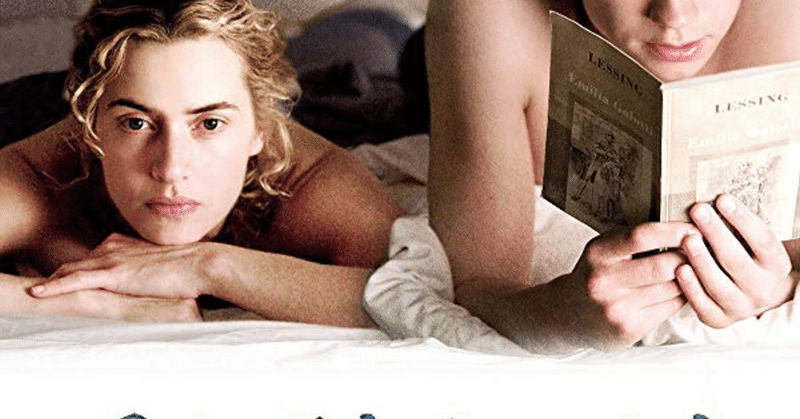

②愛を読む人(The reader)

③キャッチミー・イフ・ユー・キャン(Catch me if you can)

「英国王のスピーチ(The King’s speech)」は、すでにこのブログでご紹介済み、

個人セラピーの本質と人間観を見せてくれる映画です。

記事はこちら→「心の回復」「治療」とは何か。

あの映画はセラピストが英国王にセラピーをしているので、まんま「セラピー映画」なわけですが、

あとの2本はセラピーとは関係ない映画です。

しかし、3本の映画に共通しているのは

「傷ついた治療者(ないし、そのような人)が誰かを癒す」映画だということです。

「傷ついた治療者(The wounded healer)」とは

「傷ついた治療者」というのは精神分析ではよく知られている言葉で、

多くの人がそれについて書いていますが、元はユングが言ったらしいです(原典調べていません)。

簡単に説明すると、

「本当に人を癒すセラピーというのが出来る治療者は、セラピーを施している当人が、実は相当に傷ついている。

(逆に言うとたいした傷つきの無い治療者は、たいてい無能である)」

ということです。

思えば、

精神分析の創始者であるフロイトからして相当に苦しんでいる人でした。

自分の父親を投影した相手との手紙のやりとりで、

完全に妄想状態になっていたのを記録に残していたりする人です。

それに、ヘビースモーカーで、今で言えばニコチン嗜癖者(依存症)と診断されるかもしれません。

「英国王のスピーチ」では、

セラピストは売れない役者で、容赦なくオーディションで落とされるシーンがあったり、

心理学者としての正式な資格や学位も無い、「承認されていない人」であることがわかります。

今回、私が書きたいのは

「愛を読む人(The reader)」のことです。

もしご興味のある方は、ぜひ映画を観てからこの先を読んでください。

(詳しいあらすじを読みたい方は、ウィキペディアをどうぞ)

この映画はサイコセラピーとまったく関係ない内容ですが、

本質的に主人公マイケルが、wounded healer (傷ついたハンナ)に癒されるストーリーになっています。

では解説します。

元ナチス党員で文盲の30代半ばのハンナという女性が、

15歳の少年マイケルと性的関係を結び、

毎日のように彼とセックスし、

本を読んでもらいます。

マイケルは、彼女が文盲であることを知りませんが、なぜか彼女が朗読を喜ぶので、

セックスの前か後に必ず朗読をしてあげます。

マイケルはハンナとの関係にのめり込むのですが、

その背景には、マイケルの家族の中での不幸感があります。

映画の中で、それははっきりとは説明されていませんが、

家族のシーンで、マイケルが笑顔を見せることは一度もなく、

常に暗く、陰々滅々とした空気の家族の食事場面。

この描写で、マイケルが幸せな少年ではないことがわかります。

ハンナに必要とされ、学校が終わるとハンナの部屋にすっ飛んでいくマイケルは、

明らかにハンナのおかげで救われていたのです。

しかし、ある日、ハンナはマイケルに理由を告げずに姿を消します。

数年後、マイケルは弁護士を目指して法学部の学生になりました。

そして、偶然にもハンナのナチス時代の罪を問う裁判を傍聴することになります。

そこで裁判の成り行きから、

マイケルはハンナが文盲であり、それを隠し通して重罪を被ろうとしていることに気づきます。

マイケルは彼女を助けようとしますが、この時は助けきれず、ハンナは無期懲役刑で刑務所に送られます。

そこからまた長い年月が経ち、

すっかり中年になったマイケルは家庭を持っていましたが、妻とのコミュニケーションがうまくいかず

離婚して引っ越しをします。

そして引っ越し先の西ベルリンで、ふと刑務所のハンナに、朗読のテープを送ろうと思い立ち、

ハンナの好きだった物語を吹き込んだテープをせっせと送り始めます。

これは、マイケルが人生の中で孤独で辛い時に、ハンナを必要とするということです。

ハンナに必要とされる自分を思い出し、彼女を喜ばせることで、マイケルは自分の孤独を救っているのです。

それからまた年月が経ち、ハンナの仮出所が決まった時、

マイケルが身元引き受け人となります。

すっかり老女となったハンナに面会したマイケルは、

出所後の生活を提供することを約束しますが、

出所の前日にハンナは自殺してしまいます。

映画のラストシーンは、

さらに年月が過ぎて成人した自分の娘と共にハンナの墓を訪れ、ハンナについて語るマイケルでした。

この映画の「サイコセラピーの物語」が、おわかりいただけたでしょうか。

この場合、偶然ではあるのですが、

ハンナの傷が少年マイケルの傷を癒し、マイケルにとってハンナは、生涯忘れられない女性となりました。

成人したマイケルが、せっせと朗読テープをハンナに送るのは、

一見、マイケルがハンナを癒しているようですが

本当に癒されているのは実はマイケルのほうです。

こういう逆転は、セラピーの場面でも起こり得ます。

クライアントは、

「私が来ることを、セラピストは心待ちにしているだろう」

あるいは

「私が行かないと、セラピストは悲しむだろうなぁ」と思うのです。

なぜかある時、

クライアントはセラピストのために行かなければならないような感覚に陥ることがあります。

あるいは、少なくとも、セラピストを裏切ってはいけないと感じるようになります。

お金を払って自分のためにセラピーを受けているのに、変といえば変、ですよね。

でもこの現象は、

必ずしも錯覚ではありません。

もちろん、マインド・コントロールなんかじゃないですよ。

極めてパーソナルなセラピーの関係の中で、

クライアントは無意識的にセラピストの傷を感じるからだと私は思っています。

セラピストも、クライアントとの関係によって

常に癒されている側面があるといえます。

そのようなわけで、

マイケルにおけるハンナのように、本質的なセラピー関係では、

クライアントにとって、セラピストは生涯忘れられない人物になるでしょう。

もちろん、セラピストのほうも、クライアントを忘れることはありません。

互いの傷が共鳴する本質的なセラピー関係では、

両者ともに、

忘れるということは出来ないものなのです。

ところで、

「愛を読む人」ではハンナが救われず、

自殺したのは何故か。

おそらく、出所前に2人が面会した時、

ハンナの差し出した手をマイケルが握らなかったからだと私は思いました。

マイケルは治療者ではないので、

年老いたハンナの、あまりの絶望の深さに怯んで腰が引けたんだと思います。

出所後の生活を約束するとは言ってくれたものの、

それは愛ではなく、慈悲だとハンナは

感じたのではないでしょうか。

それで、もともと誇り高い美女だったハンナは

死を選んだのではないかなと思いました。

その決断は絶望的というよりも、

私は共感するところです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?