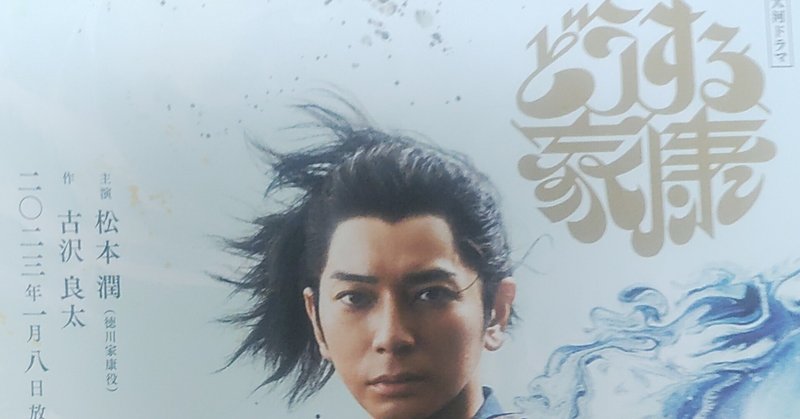

大河ドラマ「どうする家康」第22回雑感 ~勝頼、決戦への決断の理由~

設楽原に激しく降っていた雨も上がり、空に虹が現れた。

虹を指さし、武田四郎勝頼は「吉兆なり!」と叫び兵を鼓舞し、織田、徳川連合軍との決戦をいよいよとした。

しかし、この虹は決して吉兆などではない。

雨が止むということは、武田軍にとっては圧倒的不利である。

なぜなら、織田、徳川連合軍の大量配備された鉄砲の使用が可能になったということだからである。

勝頼はそのことに気付いていない。

おそらくこの時点では、勝頼には鉄砲の凄まじい威力に気付いていなかったのだろうし、また、気付いていたとしてもそこまで大量の鉄砲が配備されているとは思っていなかったのではなかろうか。

野戦で鉄砲を有効に運用するには?という研究は、この時代、各地で盛んに行われていただろう。

城や砦の防衛兵器としては、その効果は実証されていたが、弓兵と同じ扱いで良いのか、結構難しい話である。

高価な割には扱いにくい兵器なのでは?という考えもあったはずである。

広い戦場に求められる機動性、射撃後の次の射撃間隔が空いてしまう、有効射程は50~100メートルと短い、鉄砲兵自体は無防備に等しい、雨天は使用できず、非常に高価である、鉛玉、火薬の入手も容易ではないのがその理由である。

勝頼も鉄砲を過小評価したわけではないだろうが、鉄砲の欠点を突く自信はあったのかもしれない。

しかし、信長は、豊かな経済的拠点を抑え、大量調達を可能とし、戦場での集中運用と馬防柵と野戦築城でその欠点を解消させた。

酒井忠次別動隊による鳶ヶ巣山砦陥落で挟撃リスクが生じたことから武田軍重臣山県、穴山は撤退を進言。

しかし、勝頼の決戦への意志は固かった。

「わが父が申しておる。武田信玄を超えてみせよと!」

「手堅い勝利を100重ねようが、1の神業には及ばぬ」

そうした判断の背景には、そもそも、勝頼は織田軍の援軍の規模から陣容の詳細情報を把握できていなかったのでないか。

そして、人間には誤った思い込みもある。

三方ヶ原の織田、徳川軍は弱かった。

鉄砲は野戦では扱いにくい武器である。

畿内平定に手こずる信長が十分な援軍を寄こせるわけがない…

こうした理由から冒険主義的判断へと至る。

実を言えば、勝頼は、戦いの基本のき、現状把握、分析を綿密に行い、シンプルに合理的な判断を冷静にするだけで良かった。

しかし、戦場諜報の不備による事実誤認、勝手な思い込み、錯誤に加え、家中での勝頼の複雑な立場や父親が偉大であるが故の心情や苦悩が冷静な判断を阻んでいた。

このようなしくじりは、勝頼に限った話か?

合理的な判断を冷静に下すという当たり前のことがいかに難しいか、

もう少し冷静に判断したら、勝つとは言わないまでも負けなかっただろう戦いがいかに多くあったか、

大東亜戦争はじめ多くの戦い、いや戦いだけでなく近年の様々な行財政改革の失敗を引き合いに出すまでもない話である。

事実誤認と錯誤、そして様々な苦悩から決戦への決断に至る

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?