『人間不平等起源論』を読む(2)

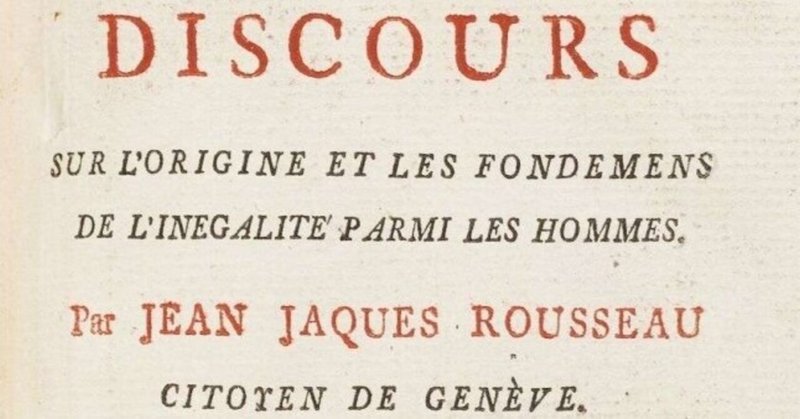

前回の記事(コチラから読むことができます)では、言語の誕生に支えられた「自己を完成する能力」が、人間の不平等を引き起こすのだ、というルソーの主張を読み解きました。

今回は、その続き、主に『人間不平等起源論』の第二部を中心に紐解いていくことにします。

自己保存と憐れみ

第二部は、以下のようにはじまります。

ある土地に囲いをして、「ここはおれのものだ」と最初に思いつき、それを信じてしまうほど単純な人々を見つけた人こそ、政治社会の真の創立者であった。〔注1〕

「私有」という原理、これこそ、人間の不平等が拡大していく「社会状態」の幕開けだ、とルソーは言います(社会状態についての解説は、コチラからどうぞ)。

ここで、少し遠回りするような気がしますが、補足説明をします。補足と言いながら、個人的には、ルソーの著作を読解するうえで、以下に示される概念はとても大切な概念だと感じています。だからこそ、社会状態になる前の自然状態における人間の心のあり方について、前回の記事からさらに一歩踏み込んでみることにするのは、決して無駄足ではない気がします(大事ならなぜ前回載せなかったんだ、と思った方・・・、実に鋭い。というのも、これは、私が前回の記事に載せるのを忘れただけで、要するに言い訳なのです。高尚ぶってそれっぽく話してスミマセン、でも大事な概念であることには変わりありません。どうかお付き合いください・・・)。

人間の魂の最初のもっとも単純な動きを考察するとき、理性に先立つ二つの原理が認められるように思われる。一つはわれわれの安楽と自己保存に対して強い関心を抱かせ、もう一つは、感情を持ったあらゆる存在、主にわれわれの同類が死んだり苦しんだりするのを見ることに対して自然な嫌悪感をかき立てるのである。われわれの精神は、この二つの原理を協力させたり組合せたりすることによって、自然法のあらゆる規則が生じてくるように私には思われ、社会性の原理を導入する必然性はない。(p.194)

続けて引用します。

このようにして、哲学者を人間にするまえに人間を哲学者にする必要はなく、人間の他人に対する義務は、遅れて現われる英知の教訓によってのみ命ぜられているのではないし、同情という内面の衝動にさからわないかぎり、自己保存がかかわり、自分を優先せざるをえない正当な場合を除いては、ほかの人間や、感情のあるどんな存在にも決して害を与えないであろう。(p.194)

この二つの引用からわかるのは、以下のようなことです。

まず、ひとつめの引用からは、ルソーが人間の原理として、「われわれの安楽と自己保存に対」する強い関心を持っている、という、ホッブズが言う「万人の万人に対する闘争」状態のような人間観に加えて、人間が「感情を持ったあらゆる存在、主にわれわれの同類が死んだり苦しんだりするのを見ることに対して自然な嫌悪感をかき立てる」存在である、と、相対する人間観をも同時に認めている、ということを読み解くことができそうです。〔注2〕

以上を踏まえれば、二つ目の引用のように、同情という感情が人間には備わっている以上、自然状態は、ホッブズが指摘したような闘争状態ではない、と、ルソーの述べたような帰結を導くことができるわけです。なぜならば、人間はだれしも、ある動物が他の動物に嚙み殺されて、血を流しながら最期を迎える姿を、直視できないはず。想像することすら、はばかられます。もちろんこれは極端な例です。が、現にこれが人間の「自然な」性向だ、と経験的にも言い得るわけですから、ルソーが述べた通り、人間には、他の存在に対する同情があるから、争いは基本的には生じない、と言えるわけです。

だとすれば、ホッブズが言うような仕方で、自己保存を押さえつける強力な権力を要請する必要もありません。また、不平等の拡大の原因は、人間の生来の二つの原理(自己保存・憐れみの感情)には存しないはずです。

ならば、不平等の拡大は、なぜ起こり得たのか。より正確に問うならば、なぜ私有は不平等の拡大の原因になり得たのか。ここにきてようやく私たちは、この問いに本格的に挑んで行くことになるのです。

私有と自尊心の芽生え

ここでルソーが主張しようとしていることを略述すると、「私有が自尊心を生み、自尊心が不平等を生んだ」ということなのです。早速引用を見てみます。

各人が他人を眺め、自分も眺められるのを望むようになりはじめ、公の尊敬が一つの価値を持ったのである。もっとも上手に歌ったり踊ったりする人、もっとも美しい人、もっとも強い人、もっとも巧みな人、あるいはもっとも雄弁な人が、もっとも重んじられる人となり、それが不平等への、同時に悪徳への第一歩であり、この最初の選り好みから、一方では虚栄と軽蔑が、他方では恥辱と絶望とが生まれ、こうした新しい酵母が原因となって発酵し、ついには、幸福と無邪気さにとっては不吉な合成物が生みだされたのである。(p.238)

例えば、前回の記事で、「ある人と私を比べると、給料がずいぶん違うらしい」とか、「あの人はモテるのに、それに比べて私は・・・」といったような不平等について考えましたね。これは、自然的不平等ではなく、倫理的・政治的不平等だ、ということも併せて確認しました。身長が高い、ないし低い、という類の不平等(自然的不平等)ではなく、ここで問題なのは、「背が高いからあの人はモテるけれど、私は低いから・・・」という自然の不平等から組み合わされた、「組合わせによる不平等」(p.242)です。こうした、「大、小、強、弱、遅、速、臆病、大胆」(p.234)を比較することで他者に対する優越感を持つことを、「自尊心」と言います。

要するに、一方では競争と対抗心、他方では利害の対立、そしてつねに他人を犠牲にして自分の利益を得ようという欲望、これらすべての悪は私有の最初の結果であり、生まれたばかりの不平等から切り離すことのできない付随物であった。(p.243-244)

他者との比較による優越感、これこそ自尊心の正体です。この自尊心によって、自然状態における人間の原理であった「自己保存」と「憐れみ」のバランスが崩れ始めます。いわば、憐れみを押しのけて「自尊心の手に負えない活動」(p.239)が始まってゆくのです。

冶金と農業

人間が一人でできる仕事、数人の人の手の協力を必要としない技術だけに専念しているかぎり、人間の本性によって可能なかぎり自由で、健康で、善良で、幸福に生き、おたがいに独立した状態での交際のたのしさを享受しつづけたのであった。しかし、一人の人間がほかの人間の助けを必要とし、たった一人のために二人分の蓄えをもつことが有益だと気がつくとすぐに、平等は消え去り、私有が導入され、労働が必要となり、広大な森は、人間の汗でうるおさなければならない美しい平野となり、そこにはやがて収穫とともに、奴隷状態と悲惨とが芽ばえ、成長するのが見られたのであった。(p.240)

私有が生まれ、労働によって私有財産を拡大するとき、人々の間には不平等が明確に成長していくさまが見られる、とルソーは言います。また、それは「冶金」と「農業」によって生み出された、と続けます。では、それはなぜか。

鉄を溶かし鍛えるために人が必要になるとすぐに、その人たちを養うためにほかの人が必要となった。労働者の数が増えればふえるほど、みんなの生活の糧を供給するために使われる人手は減るが、それを消費する口は減らず、ある人々には、自分の鉄と交換に穀物が必要であったように、ほかの人々は、穀物をふやすために、ついに鉄を使用する秘密を発見した。(p.241)

ルソーは、今挙げた引用のように、農業と冶金の技術の誕生を物語ります。ポイントになるのは、ルソーが、農業と冶金が私有を生んだと考えているということです。なぜなら、土地を耕作するということが必然的に土地の分割を招き、私有の観念へとたどり着くからです。しかし、これはまだ決定的な点ではありません。それは、「仮に、鉄の使用と穀物の消費がつねに正確で釣り合っていたら、すなわち才能が平等であったならば、事態は平等なままで留まりえた」(p.242)からです。しかし、そうはいきませんでした。

耕作者がさらに多くの鉄を必要とするようになるか、鍛冶屋がさらに多くの小麦を必要とするようになるかして、同じように働きながら、一方は大いにかせぐのに、他方はやっと生活していたのであった。(p.242)

だからこそ、社会状態では、環境の違いから人間の不平等がますます永続的なものになっていったのです。

次回予告

さて、ここまでで社会状態において不平等が成長してゆくさまを見てきました。以上を踏まえて次回は、不平等が決定的となった時点について、見ていくことにします。

続きはこちらから

ーーーーーーーーーー

本文中に〔 〕で示した脚注を、以下に列挙します。

〔注1〕『ルソー全集 第四巻』原好男訳、白水社、1978年、232頁。以下、本記事において、特に断りなく頁数だけが示されている場合は、ここにあげた白水社版『ルソー全集 第四巻』の頁数を示しているものとします。

〔注2〕この「自己保存」と「憐れみ」に関する議論は、次回の記事において再度別の角度から取り上げる予定です。乞うご期待。

ーーーーーーーーーー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?