歴史形而上学断想

歴史のない民族は時から抜け出ることはない、なぜなら歴史は時間を越えた瞬間が織り成したものだから

はじめに

Ⅰ

本稿は、最近の僕が歴史や政治に対して用いている一種の「哲学」を簡単にまとめたものである。類似の「哲学」を唱えた人物は過去にも数多くいるが、本稿において僕は彼らの名前をなるべく持ち出さないように心がけた。自らの「哲学」のオリジナリティを強調したいからではない。僕は、「先人の権威を盾にして誠実な議論を怠る」という自らの悪癖を矯正したかったのだ。

また、昨年末に書いた「to be or not to be」という記事とは異なり、本稿において僕はなるべく分かりやすい日本語を使いたいと考えている。哲学的著作において過度の修辞はしばしばその著作の価値を下げてしまう。

Ⅱ

しかし、先ほど「分かりやすい日本語を使いたい」とは言ったものの、ことが哲学である以上必要となる前提知識に触れないわけにはいかない。前提知識について触れなければそういった知識を持たない読者を振り落とすことになってしまうからだ。しかし、いちいち前提知識に触れていると今度はそういった知識をあらかじめ有している読者を退屈させてしまう。そこで僕は本論の手前に「トビラ」と題した節を置き、その中で本稿が読者に求める前提知識を列挙することにした。「トビラ」に書かれた項目さえ押さえておけば本稿の記述はおおむねスムーズに読むことが出来るだろう。それでも分からない単語があったら、その時は適宜その単語について「国語辞典か百科事典で引いた際に出てくる説明文程度の知識」を入手してもらいたい。それ以上の知識はさしあたり必要ない。何を隠そう、僕自身その程度の知識に基づいて本稿を書いているのだ。

Ⅲ

最後に本稿の目的について述べたい。政治的に人間を解放しようと志す人々にとって、「オポチュニスト(日和見主義者)」という呼称は基本的に不名誉なものである。しかし本稿において僕は「オポチュニティ(機会)」という概念を擁護したいと考えている。政治的な解放にとってオポチュニティほど重要なものはない。社会を変革するためには、その変革を可能とするようなオポチュニティを掴み取る必要があるのだ。僕は、そういった変革のためのオポチュニティを絶えず探し歩いている人間のことを、敬意を称し「革命的オポチュニスト」と呼びたいと考えている。そして僕は、本稿を読むことによって読者諸氏がそのような革命的オポチュニストに一歩近づくことを心から願っている。

トビラ

まず読者には、19世紀から20世紀の間、ヨーロッパにおいて「実存主義」という哲学が流行していた、ということを知っていただきたい。 次に読者には、「実存主義」という哲学の具体的な内容について「国語辞典か百科事典で引いた際に出てくる説明文程度の知識」を持っていただきたい。ちなみに『広辞苑 第六版』の「実存主義」の項目には次のような説明文が付されている。

【実存主義】(existentialismeフランス)人間の本質ではなく個的実存を哲学の中心におく哲学的立場の総称。ドイツでは実存哲学と呼ばれる。科学的な方法によらず、人間を主体的にとらえようとし、人間の自由と責任とを強調し、悟性的認識には不信をもち、実存は孤独・不安・絶望につきまとわれていると考えるのがその一般的特色。その源はキルケゴール、後期シェリング、さらにパスカルまでさかのぼるが、20世紀、特に第二次大戦後、世界的に広がった。その代表者はドイツのヤスパース・ハイデガー、フランスのサルトル・マルセルら。サルトル・カミュ・ムージルらは実存を文学・芸術によって表現しようとする。

最後に読者には、中世ヨーロッパの哲学において「存在」という概念が「本質存在」と「現実存在」という二つの概念に分かれていたこと、および「実存主義」の「実存」が「現実存在」の略語であることを知っていただきたい。(ただし中世哲学の「現実存在」と実存主義の「実存」は若干異なる意味を持つ。)その上で「本質存在」と「現実存在」の違いについてざっくりと調べてもらうとよりありがたいが、察しの良い読者は本文を読みさえすれば検索の手間をかけずとも両者の大体の意味を理解するだろう。

第一節 サルトルとライプニッツ、人間の実存から世界の実存への飛躍

高々と「実存」の語を掲げていたにもかかわらず、ほとんどの実存主義者は「人間の実存」のみを問題としていた。一般的に実存主義の完成者と見なされているサルトルも、『実存主義とは何か』において自らが述べた「実存は本質に先行する」という格言の対象を人間のみに限定している。その結果、デカルト的な二元論への批判から出発した実存主義は「合理的で不自由な世界/非合理的で自由な人間」というきわめてデカルト的な二元論へと帰着してしまった。しかし本当にサルトルの格言は人間にしか当てはまらないのだろうか。「人間の実存」を論じることが可能なら、「世界の実存」を論じることもまた可能なのではないか?

哲学者ライプニッツは主著『モナドロジー』にて「可能世界」という概念を提唱し、「現実世界はあらゆる可能世界の中で最善の世界である」という格言に要約される彼の楽観的世界観を論証した。(先日ライプニッツの著作をいくつか紐解いたのだが、どうやらこの有名な格言は彼本人が述べたものではないらしい。)また、その論証において彼は創造主たる神の存在を必要とした。

ライプニッツとサルトルの間にはいかなる共通点もないように見える。片や有神論的合理主義者、片や無神論的実存主義者、正反対とすら言えるだろう。しかし、僕は「実存は本質に先行する」と「現実世界はあらゆる可能世界の中で最善の世界である」という二つの格言を、それぞれの文脈から切り離して乱暴に短絡させたいと考えている。現実世界があらゆる可能世界の中で最善の世界であると言えるのは、現実世界があらゆる可能世界の中で唯一「実存」するからではないのか。

第二節 イタリア人が存在しない世界における物体の自由落下について

例を挙げよう。本質存在としての「自由落下」には「距離が時間の二乗に比例する」という法則が含まれる。しかし、その法則が「ガリレオ・ガリレイ」という名のイタリア人によって発見されたという事実は、「自由落下」の本質存在には含まれない。それゆえ僕たちは「自由落下の法則が17世紀のイタリア人によって発見された世界(=現実世界)」以外にも、それが「7世紀のアラブ人によって発見された世界」や「27世紀のインド人によって発見された世界」、あるいはそれが「発見されなかった世界」といった可能世界を想像することが出来る。(無論、同様に「イタリアが存在しない世界」や「西暦が存在しない世界」も想像可能だ。)

しかし、「自由落下の法則が発見されなかった世界」において、僕たちは「自由落下の法則が17世紀のイタリア人によって発見された世界(=現実世界)」を想像できるだろうか。できる訳がない。「自由落下の法則が17世紀のイタリア人によって発見された世界」を想像するためには、その世界に住む僕たち自身が「自由落下において距離は時間の二乗に比例する」という法則を知っていなければならないからだ。そして現実世界の僕たちが知っている自由落下の法則は、「17世紀のイタリア人」という現実存在と不可分に結びついている。「17世紀のイタリア人」という現実存在は、「自由落下の法則」という本質存在に先行するのだ。ゆえに現実世界もまた諸々の可能世界に対して先行するのである。

この比喩を延長しさえすれば、神を持ち出さずともライプニッツの楽観主義を証明することが出来る。自由落下の法則が「7世紀のアラブ人によって発見された世界」や「27世紀のインド人によって発見された世界」の人々は「17世紀のイタリア人によって発見された世界(=現実世界)」の人々よりも幸福に暮らしているかもしれない。しかし、だとしてもそういった諸々の可能世界と現実世界をその善悪において比較することは出来ない。諸々の可能世界が現実世界に由来するものである以上、いくらそれらが素晴らしく見えたとしても現実世界はそれらに優越するのである。「現実世界はあらゆる可能世界の中で最善の世界である」という彼の(?)格言は、実質的にではなく形式的に正しい。

※白状しよう。厳密に言うと、前段落の論証は「現実世界が可能世界に優越する」ことしか導出していない。ライプニッツの名を持ちだしたにもかかわらず、ついに僕は「現実世界が最善である」ことを導出し得なかったのだ。現実世界の最善を導出するためには上述の論理に加え、ある心理的偏向をも考慮に入れる必要がある。一般に人間は悲観的な可能性を楽観的な可能性よりも高く見積もる。たとえば「キューバ危機による核戦争が回避されなかった世界」は可能なように感じられるが、「第一次世界大戦が回避されなかった世界」は不可能なように感じられる。言い換えると、現実世界を生きる僕たちはキューバ危機の回避という肯定的な出来事を偶然の産物として、第一次世界大戦の発生という否定的な出来事を必然の産物としてそれぞれ捉えているのである。こうした心理的偏向には興味深い特徴がある。この偏向は未来に対して働いた時は悲観主義を生むが、過去に対して働いた時は反対に楽観主義を生むのだ。ともあれ、このような偏向は論理的に擁護し得るものではない。

第三節 特殊主義的絶対主義の立場から普遍主義と相対主義を批判する

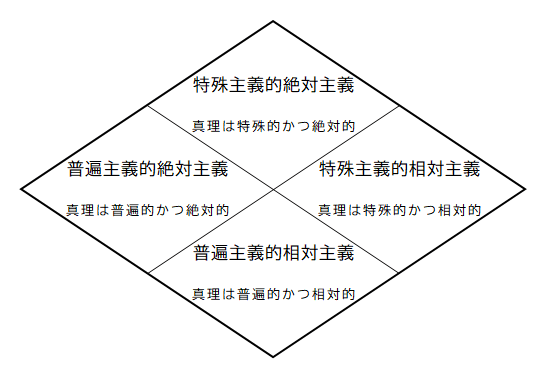

実証的なもの(例:数学、自然科学)であれ規範的なもの(例:人権、民主主義)であれ、あるいは実証的かつ規範的なもの(例:経済学、臨床学)であれ、世の中には「真理」と見なされているさまざまな理念が存在する。そういった理念に対し人々が取り得る態度を、本稿では二つの対立軸からなる四つの立場に分類する。

第一の対立軸は、その真理を「普遍的」なものと見なすか「特殊的」なものと見なすか、という対立である。より平易に言い換えると、この対立は「あなたはある理念を真理であると見なす時、その理念を異なる時間や空間においても真理であると見なしますか(=普遍的)、それとも見なしませんか(=特殊的)?」という問いを意味している。

第二の対立軸は、その真理を「絶対的」なものと見なすか「相対的」なものと見なすか、という対立である。より平易に言い換えると、この対立は「あなたはある理念を真理であると見なす時、その理念と矛盾する理念を真理ではないと見なしますか(=絶対的)、それとも真理であると見なしますか(=相対的)?」という問いを意味している。ちなみに「真理などない」という立場は、一方の理念と他方の理念の間に優劣を設けないという点において「相対的」と見なす側に含まれる。

一般に、真理を普遍的なものと捉えること(=普遍主義)と真理を絶対的なものと捉えること(=絶対主義)はほぼ同義だと思われている。同様に、真理を特殊的なものと捉えること(=特殊主義)と真理を相対的なものと捉えること(=相対主義)もまた、ほぼ同義だと思われている。なるほど、たしかに「今ここにおける真理が異なる空間や時間においても真理であるとは限らない(=特殊主義)」という考えから「今ここにおける真理が真理であるならば異なる空間や時間における真理もまた真理である(=相対主義)」という考えが導出されるのはいかにも当然らしく見える。しかし両者の結びつきは本当に必然なのだろうか。

通念に反し、僕はこの対立構造において「特殊主義的絶対主義」の立場を採用する。なぜこのような立場を取るかは前節の比喩から容易に説明することが出来る。

まず特殊主義について。僕たちが「自由落下において距離は時間の二乗に比例する」という法則を真理であると見なすのは、僕たちの住む時間と空間がガリレイとの間に紐帯を有しているからに他ならない。(ここで僕が「紐帯」と呼んだものは各人が結ぶか結ばないかを自由に決められるものではないし、ましてや何らかの情念とも無関係である。17世紀以前の世界の住人や、あるいは17世紀以後であってもヨーロッパ人から「未開」と見なされていた世界の住人は、ガリレイとの間に紐帯を有していなかった。一方、ガリレイの存在を知った上で地球平面説を信じている現代人は、いくら彼らがガリレイを敵視していたとしてもガリレイとの間に紐帯を有している。)このことは僕が「普遍主義か特殊主義か」という対立において特殊主義の立場を取ることを意味している。

次に絶対主義について。前段落において僕は、僕が自由落下の法則を真理であると見なすのは僕がガリレイとの間に紐帯を有しているからである、と論じた。しかし、そうであったとしても僕は「ガリレイとの間に紐帯を有していない人々が自由落下について抱いていた諸々の理念は、現在の僕たちが知る自由落下の法則と同等に真理である」という思想に同意しない。また、当然ながらガリレイとの間に紐帯を有している人々がガリレイに対抗して生み出した諸々の理念も、ガリレイの発見した法則と同等に真理であるとは言えない。「地球は太陽の周りを回っている」という僕たちの理解がコペルニクスに依存していたとしても、「コペルニクス以前、太陽は地球の周りを回っていた」という言説は正しくないのだ。ただしこのことは「地球は太陽の周りを回っているという言説はコペルニクスという現実存在がなくとも正しい」という普遍主義的理解をただちに意味しない。むしろ僕たちは、コペルニクスという現実存在が地動説を提唱することによって遡及的にそれ以前の地球もまた太陽の周りを回っていたことになった、と理解すべきである。

特殊主義的絶対主義の考え方を説明し終えたので、ここからはこれに対立する三つの立場についてそれぞれ批判を述べていこう。とは言うものの、上の図において特殊主義的絶対主義の対極に位置していた「普遍主義的相対主義(異なる空間や時間においても、真理が相対的であることに変わりはない、という立場)」についてそれほど長く触れるつもりはない。こうした最も形而上的な意味での相対主義については、有名な「相対主義のパラドックス(相対主義者は相対主義を絶対的な真理と見なしているではないか、という批判)」を適用することが出来るからだ。

普遍主義的絶対主義と特殊主義的相対主義に対する批判を上ほど簡単に済ませることは出来ない。なぜなら、両者の対立は単なる形而上的なものではなく、現実の社会に深い影響を及ぼしているからだ。

近世以後、普遍主義的絶対主義と特殊主義的相対主義の論争は現実の民族を巻き込む形で活発となっていった。たとえばフランス革命以後のヨーロッパにおいて普遍主義的絶対主義を体現する民族はフランス人であり、特殊主義的相対主義を体現する民族はドイツ人であった。普遍的かつ絶対的な「文明(civilisation)」を自分たちの覇権の根拠としたフランス人に対し、ドイツ人は特殊的かつ相対的な「文化(Kultur)」を以て応えたのだ。当初ライン川に沿って引かれた文明と文化の境界線は、その後さまざまな矛盾を抱えながら地球全体へと拡散していくことになる。ロシアにおける西欧派とスラヴ派、朝鮮における独立党と事大党、「同一性」としての西洋と「差異」としての非西洋……中には西欧に対して「文化」の体現者として振る舞いつつ、東亜に対しては「文明」の体現者として振る舞った日本のような例も存在する。(また民族以外にも、人種やジェンダーといった差異が文明と文化の境界線と見なされた例が多々あることを忘れてはいけない。)

現代における特殊主義的相対主義の代表例としてはポストコロニアリズム(直訳すると「脱植民地主義」。西洋による帝国主義・植民地主義について批判的な政治的・文化的立場)が挙げられる。ポストコロニアリストは普遍主義的絶対主義者を「西洋中心主義者」と批判する。普遍主義的絶対主義者は彼らの謳う「真理」を普遍的かつ絶対的なものだと見なしているが、実際にはそれらの理念はどこまでも西洋という特殊な空間と結びついたものなのだ、と。こうしたポストコロニアリストの批判は事実判断としては完全に正しい。しかし、ポストコロニアリストが普遍主義的絶対主義者の「西洋中心主義」を不当なものだと見なしていることについては、果たして正しいと言えるのだろうか。前節で述べたとおり、僕たちが「真理」と見なしている理念の多くは17世紀のイタリア人や18世紀のフランス人や19世紀のドイツ人といった現実存在に依存している。そして僕たちは、彼らと結びついたもの以外に「真理」と呼びうる理念を知らない。いわば僕たちは西洋を中心とする宇宙に生きているのだ。そのような宇宙に現に住んでいる人間にとって、「西洋中心主義」は何ら不当なものではない。

ここまで僕の議論を追ってきた読者の中には、こうした僕の哲学が現状追認にしか繋がらないのではないかと訝る者もいるだろう。黒井瓶よ、お前は「はじめに」にて解放を志す人々との連帯を表明したが、実際は既存の体制を称賛しているだけなのではないか? 西洋中心主義の肯定はアメリカや欧州連合による世界支配の追認を生むだけなのではないか? お前が目指しているものは「革命的オポチュニスト」ではなく、単なるオポチュニスト(日和見主義者)ではないのか?

そうした疑念を否定するためにも、僕は先ほどまで述べてきた「特殊主義的絶対主義」から革命の可能性を導き出すすべを次節以降にて述べていきたい。現実の肯定から始めなければ、現実の変革はなし得ないのだ。

第四節 現代における形而上学は一種の歴史学としてしか成立し得ない

前節の終わりで宣言した「革命の可能性」を導き出す前に、まずは前節でコペルニクスについて述べたくだりを再度読み返していただきたい。

「地球は太陽の周りを回っている」という僕たちの理解がコペルニクスに依存していたとしても、「コペルニクス以前、太陽は地球の周りを回っていた」という言説は正しくないのだ。ただしこのことは「地球は太陽の周りを回っているという言説はコペルニクスという現実存在がなくとも正しい」という普遍主義的理解をただちに意味しない。むしろ僕たちは、コペルニクスという現実存在が地動説を提唱することによって遡及的にそれ以前の地球もまた太陽の周りを回っていたことになった、と理解すべきである。

このように、数学や自然科学といった実証的な分野において、真理がAからBへと更新されるということは「更新以前においてもAではなくBが真理だったのだ」ということを含意する。また人権や民主主義といった規範的な分野においても、真理の更新は引用元で述べたような遡及を伴っている。現に僕たちには、当時の価値観がそれを擁護していたことを知りつつ、ヨーロッパ人がアフリカ人を隷属させた歴史について現代の価値観からそれを批判することが出来る。

いわゆる「進歩史観」はこのような遡及によって生じる。ガリレイ以後を生きる僕たちから見て、ガリレイ以前の人々はみな自由落下の法則を知らなかったという点において僕たちよりも愚かに見えざるを得ないのだ。このような歴史観を突き詰めると、僕たちは「現代は人類史上最高の時代だ」という単純な楽観主義に到達するだろう。しかし、そのような考え方は本当に正しいのだろうか。

否、そのような考え方は明らかに誤っている。経済学や臨床学(本稿において僕は医学・心理学・精神分析などの学問をこのように総称する)、あるいは哲学や人文科学などといった「実証的かつ規範的な分野」において、僕たちの思考は遡及を免れることが出来るのだ。

上に挙げた諸分野の中でも僕は特に経済を重んじる。「コペルニクス以前においても地球はコペルニクス的に動いていた」と言うことは出来るが、「リカード以前においても経済はリカード的に動いていた」と言うことは出来ない。前近代や非西洋の経済については明らかにリカードよりも現地の理論の方が正しかった。(詳しく知りたい方には経済人類学の知見、およびドゥルーズ&ガタリが『アンチ・オイディプス』で提唱した「野生人/野蛮人/文明人」の三分法を参照してもらいたい。)リカードは、リカードの時代にリカードの理論を提唱したからこそ「真理」の体現者であると見なされたのである。そして、数学や自然科学といった実証的な「真理」、および人権や民主主義といった規範的な「真理」もまた、その理念がその時代に発見されるためにはその時代の経済体制が必要だったのだ。(ただしこのことからそれらの「真理」の遡及を否定することは出来ない。)

原則的に学問において「事実判断(こうである)」と「価値判断(こうであるべきである)」は区別されなければならないと考えられている(この方法論には批判もある)。しかし、ある時代の人間にとって、その時代の経済体制は「こうでありかつこうであるべきでもある」ものとして立ち現れる。(ちなみにここで述べた、「こうでありかつこうであるべきでもある」ものとして僕たちの前に立ち現れるある体制の表象を、マルクス主義者は「イデオロギー」と呼ぶ。断じて「イデオロギー」を「ポリシー」の同義語として用いてはならない!)マルセル・モースが発見したような「贈与」を基礎とする先史時代の社会において過度に利己的に行動した者は、社会から放逐され破滅する。一方近代以降の「交換」を基礎とする資本主義社会において過度に利他的に行動した者は、自らを富ますことが出来なくなり破滅する。よってそれぞれの時代において人間はがんらい利他的/利己的であり、かつ利他的/利己的であるべきでもある、と見なされている。先史時代の人間と近代の人間は、まったく異なる状態の社会を「自然な社会」だと見なしているのだ。そしてこのことを「近代の人間の社会観は先史時代の人間の社会観よりも進歩している」と解してはならない。先史時代の人間にとっての社会は、近代の人間にとっての社会のようではなかったのだから。

経済体制の変更は、人間に対し自然法則の変更と同等の影響を及ぼす。人間は今まで「こうでありかつこうであるべきでもある」ものを「自然」と呼び表してきた。そしてその意味において、僕たち人間は今までいくつもの自然法則を経験してきたのである。自然科学的な意味での「自然」について、「今の人類は地動説的な自然を生きているが昔の人類は天動説的な自然を生きていた」といったことを言うのは遡及の見地から誤っている。しかし、経済体制のような「自然」について、僕たちは変更以前の痕跡を辿ることが出来る。そうした痕跡を辿ることによって、僕たちは「経済という自然法則の変更にかかわるよりメタ的な法則」を導き出すことすら出来るかもしれない。そのようなメタ的な法則を探る学問を僕は形而上学(metaphysics)と呼びたい。自然法則を探る学問が自然学(physics)ならば、自然法則の変更にかかわるよりメタ的な学問はメタ自然学(metaphysics)と呼ばれるにふさわしいではないか。またこのような前提に基づき、僕は「現代における形而上学は一種の歴史学としてしか成立し得ない」とすら宣言する。僕たちにとって「自然」であるような足場を掘り崩すという知的作業において、過去の異なる「自然」の痕跡を参照しない訳にはいかないのだ。

第五節 「伝統か進歩か」ではなく「伝統=進歩」か「歴史=革命」か

今日までのあらゆる社会の歴史は、歴史法則の破綻の歴史であった。この命題は前節で述べた「現代の形而上学」に必要な第一の公式である。革命の可能性を訴えるとしても、「現代の形而上学」の徒は決して革命を必然と見なしてはならない。むしろ革命の可能性を訴えるには次のような逆説が有効である。「なるほど、たしかに現代日本の僕たちにとって革命は不可能であるように見える。しかし帝政期のロシア人にとっても革命は不可能であるように見えていた。まさに僕たちが革命を不可能だと感じているということこそが、現代日本とロシア革命前夜の共通性を物語っているのではないだろうか?」

フランス革命以後、世界各国の政治は「右派」と「左派」という二つの党派の闘争によって決定されるようになった。一般に右派は「伝統」を、左派は「進歩」をそれぞれ重んじる。しかし、伝統と進歩は果たして人類の未来を決するにおいて適切な二項対立なのだろうか。伝統という概念も進歩という概念も、僕に言わせれば今までの歴史に存在した数多の断絶を隠蔽するものでしかない。伝統という概念が生み出す歴史観も進歩という概念が生み出す歴史観も、ともに「y=ax」という一次方程式に表されるような線形的なものでしかないのだ。伝統主義と進歩主義の相違は、ただ定数aがより大きいか(進歩主義)より小さいか(伝統主義)にしかない。(なお定数aが負の値を取ったとき進歩史観は退歩史観に変貌する。)

伝統という概念と歴史という概念は類似すると見なされているが、実際は根本から対立している。同様に、等しく左派的な理念と見なされている進歩(evolution)と革命(revolution)も、実際は根本から対立している。むしろ対立していると見なされている伝統と進歩こそ「断絶を隠蔽する」という点において等しく、歴史と革命もまた「断絶を暴露する」という点において等しいのだ。そしてこれまでの歴史が断絶の歴史であった以上、真理は常に「伝統=進歩」の側ではなく「歴史=革命」の側にある。

本稿第二節において僕は「現実世界はあらゆる可能世界の中で最善の世界である」というライプニッツに帰せられることの多い格言を擁護した。このような哲学的立場は、往々にして現状を追認するだけの「オポチュニズム」を生むと誤解されてきた(中にはこうした誤解のもとにライプニッツ的楽観主義を擁護する者すら存在する!)。こうした誤解は現実世界の歴史に刻まれた数多の断絶を見過ごすことから生じる。現実世界の歴史が直線的な「伝統=進歩」の延長としてしか理解されないのであれば、未来においても現実世界に根本的な変化は生じないだろう。しかし、「今日までのあらゆる社会の歴史は、歴史法則の破綻の歴史であった」のだと考えると話は変わる。僕が第二節において「諸々の可能世界に先行する」と見なしたこの現実世界は、現実に起こり得ないと思われていた事象が幾度となく巻き起こってきた世界でもあるのだ。現実世界の肯定は変革にとってマイナスではなくむしろプラスである。本稿の冒頭で引用した文章を再掲するならば、「時間を越えた瞬間が織り成したもの」としての歴史を知ることによって、僕たちは「時から抜け出ること」が出来るようになるのである。

最後に、僕が述べた「現代の形而上学」と既存の哲学者の関係について述べておきたい。哲学史に造詣のある読者の中には、「現代の形而上学」についての僕の説明を読んでニーチェの系譜学やフーコーの考古学を想起した者も少なくないかもしれない。たしかに彼らの仕事も「現代の形而上学」にとっては重要な参照先である。しかし、やはり僕は「現代の形而上学」における最も重要な参照先としてまずマルクスの名を挙げる。

僕たちは資本主義という「自然」の中を生きている。そして、資本主義を説明する理論として、マルクスの経済学のいくつかの部分はすでに時代遅れと見なされている。現代の自由主義的経済学者はマルクスよりもずっと洗練された方法で資本主義の合理性を説明しているのだ。しかしそれでもマルクスには彼らよりも優れた点がある。自由主義的経済学者はさまざまなアプローチのもとに資本主義の合理性を説明するが、彼らの説明が明瞭であればあるほど「なぜそれほど合理的な経済体制を人類は近世に至るまで採用してこなかったのか」という謎は深まるばかりなのだ。そしてこの謎に正面から向き合う時、僕たちはマルクスに立ち帰らざるを得なくなる。(とはいえマルクス主義の理論には棄却すべき内容も多く含まれている。マルクスによって始められた理論的プロジェクトのアップデート版として、僕はエマニュエル・ウォーラーステインやデヴィッド・ハーヴェイといった学者の仕事を敬愛している。)

むすびに

本稿の記述には未だに多くの課題がある。初期の構想において僕は本稿の中で実際の歴史における「断絶」をより具体的に論じようと考えていたのだが、書き進めるにおいてその仕事が自分の手に余ることが明らかとなったので断念した。それゆえ本稿の記述はあまりにも抽象的なものとなってしまった。そういった欠点については今後、読者諸氏からの意見を取り入れつつ新たな文章によって補完していくかもしれない。

直線的な歴史観によって隠蔽された断絶の探求を繰り返すことによって、僕たちは段々と今ここにおいても断絶が起こる可能性を見出せるようになっていく。そのようにして僕たちは、社会変革の「オポチュニティ」を掴み取れるようになっていくのだ。社会変革のオポチュニティは世界のありとあらゆる場所に散らばっている。そうしたオポチュニティを決して無駄にしてはならない。不可能を可能にするようなオポチュニティが読者諸氏の日常生活の中に見出されることを、僕は切に願っている。

You better lose yourself in the music, the moment

You own it, you better never let it go (go)

You only get one shot, do not miss your chance to blow

This opportunity comes once in a lifetime, yo

追記

2024/03/01、目次を追加、誤字を修正。

よろしければサポートお願いします! お金は記事で紹介するための書籍代として使います!