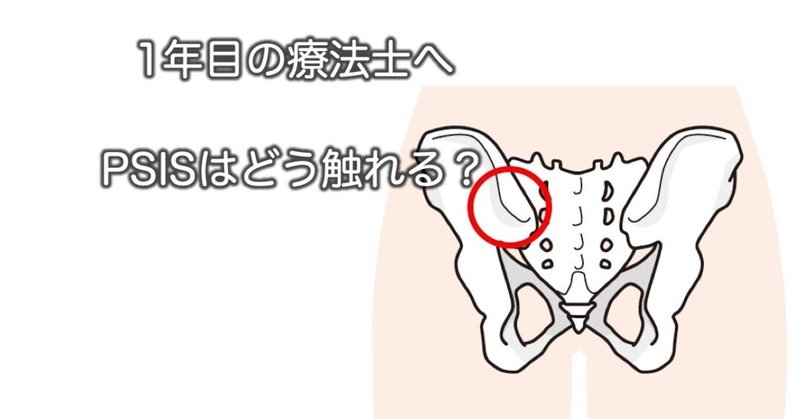

PSIS(上後腸骨棘)はどう触れる?

前回は、腸骨陵の触れ方を整理してみました。

どうでしょう?

ご自身のイメージと実際を比較してみましたか?

意外とイメージのズレが生じていることが多くありますので、

ぜひ、練習で意識しながら触れていきましょう。

今回は、腸骨陵から上後腸骨棘までの触れ方を整理していきましょう。

1 上後腸骨棘

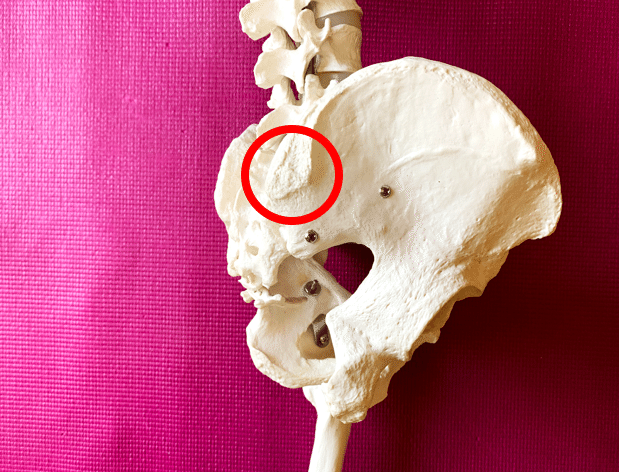

下の写真でも確認できる通り、

腸骨陵の後端に位置しています。

第1腰椎棘突起に走行する腰部多裂筋の起始となっています。

2 なぜ触れたのか?

臨床上では、

PSISに触れる機会が多くあります。

・ マルアライメントの評価

・ 仙腸関節性腰痛の圧痛所見

・ 腰部多裂筋のランドマーク

・ 骨盤前傾促通時のコンタクトポイント

などあり、触診できることにより

評価とアプローチの正確性が向上してきます。

ぜひ、触診できるようになっておきたいポイントです。

3 実際の触れ方

実際の触れ方としては

1 腸骨陵にコンタクト

2 腸骨陵を背側に辿っていく

3 最も突出している箇所にきたらPSISの全体を確認する

とういった流れですが、

ここでポイントとなるのが、

辿り方です。

以前紹介した

触れている箇所に対して垂直に大きく指を動かしながら触れていきましょう。

この触れ方により、腸骨量と他の触り分けがわかりやすくなり、

PSISまで辿っていくことが可能となります。

4 まとめ

PSISに触れられることにより、

評価やアプローチの幅を大きく広がります。

ぜひ触れられるようになっておきたいポイントです。

そのためには、しっかりと正確に辿っていくことが大切です。

ぜひ、練習して習得していきましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

------------------------------------------------

追伸:

リハカレでは臨床教育機関として、臨床が充実して楽しくなるための様々な研修会を行なっています!

現地開催以外にも「臨床お役立ちコラム」や、「時間と場所を選ばず勉強できるWebセミナー」なども充実させていますので、勉強したい方はHPをのぞいてみてください♪

【リハカレ公式HP】

https://iairjapan.jp/rehacollege/

------------------------------------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?