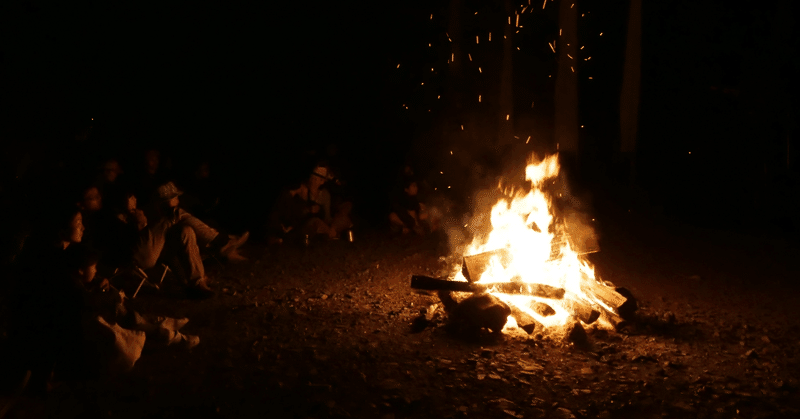

世界は闇という前向きなプラス思考:赤々と火を灯せ!

ねぇハカセ、この世界は光だと思う?それとも闇だと思う?もちろんそんな二元論で白黒つけられないことは百も承知だよ。でも現存する世界最古の宗教*だって、善悪二元論の宗教世界を作り上げてるんだ。世界が光でも闇でもない永遠の黄昏でも光と闇のモザイク状だとしても、強いて無理矢理でも主観でも、光と闇に区分するならどっちだと思う?俺は闇だと思う。

(*諸説あり。ゾロアスター教が世界最古とされることが多いけど、教祖を持たない先祖崇拝や精霊信仰はもっと前からあるし)

世界は光なのか

「善く生きるとはどういうことか」は今も昔も哲学の難題の一つです。

(中略)

「自分自身と自分の周囲にいる人たちを幸せにすること」

「世界を少しでも良くする方向に動かすこと」

この二本の柱に集約される。と、私は思っています。

「ミクロな幸福追求とマクロな幸福追求」――とでも言いましょうか。

マクロな社会の幸福に全く貢献することなく私腹を肥やすことに明け暮れることはただの強欲に過ぎませんし、自分の周囲にいる人を次々に不幸にしながら自分は正しいと主張することは狂人への道ですから、このバランスを欠くといずれも長続きする幸福には繋がらないでしょう。

これが私が観測圏内から得た経験則(という名のフィクション)です。

ミクロとマクロの両面から世界を良くすることが「良く生きる事」ということを論じる上で、そこで出てきた「世界」がどういうものかを考えておきたい。

世界は光だと思いたい人の気持ちはわかる。人類は良くやっている。ボッシュの業績により人類は地球上で根粒菌の次に空中窒素固定をできる種族になった。大気中に無尽蔵にある窒素を肥料にすることで食料生産性は増し、かつてないほどの繁栄を人類は誇っている。自然が原因となる飢餓は根絶された。残っているのは人為的な、失政による飢餓が散発的に残っているだけだ。貧困もそうだ。貧富の差が大きいとされる中国ですら、明日のパンが買えないほどの絶対的貧困層は消滅したことになってる。確かに相対的貧困層はまだ厚いが、毛沢東時代のような道塗に飢凍する人民が続出する事態は絶えて久しい。

飢餓と貧困だけじゃない。戦争も大きく減った。平均寿命も伸びている。俺が世界は闇だと言うたび、賢い人々は言う。「世界はどんどん悪くなっている」と考えるのは「ネガティブ本能」だよ、と。もちろん、それは正しい。ファクトフルネスを読んだことのある人間なら、世界は悪くなってると言うのは根拠のない錯覚で、我々が思っている以上に世界のあらゆる状況は好ましいことを理解できるだろう。だが問題はそこじゃないんだ。

世界が光であるという危険思想

現状として人類が良くやっていることと、世界はより良くなっていることは、今の世界を光だとして満足する理由にはならない。「吾唯足知(我、ただ足るを知る)」などと言う言葉は仏教寺院の庭には良くても、それは内面の平安を求めた出家者の胸に留めるべきだろう。満ち足りて調和した世界は、心の平安以外の何ものも産まない。

世界は光である、世界はすでに明るく正しいという考えは公正世界仮説の支持につながりやすい。この仮説では、この世界は努力には報いが、悪には罰が一対一で対応しているとしている。これは一見素朴で善良そうな仮説だが、その実、恐ろしい冷酷さと他罰性を内包している。つまり、罰、何らかの不利益を受けている人間は悪だから石を投げられたり乳首を舐められても文句を言えないという認識である。公正世界仮説を信じることは、自己の内面においてストレスを軽減させるという良い効果もあるが、総体としては被害者の非難や軽蔑につながりかねない危険な仮説でもある。

黙れ!悪人は乳首舐められて当然!!!

世界という闇に光を灯す

世界が闇か光かを考える上では風の谷のナウシカの言葉が興味深い。作中で「お前は闇だ」と非難された主人公は「生命とは闇の中で輝く光だ」と言っている。そしてこう続ける。

なぜ気づかなかったのだろう。清浄と汚濁こそ生命だということに。苦しみ

や悲劇やおろかさは清浄な世界でもなくなりはしない。それは人間の一部だから…

グラスに注いだミネラルウォーターに一滴の汚水の滴が入ればそれはもう安全な水とは言えないし、今の社会がいかに昔より良くなったとはいえ、そこに含まれる問題点はグラス中の一滴の汚水よりもずっと多いことは論を待たない。ゆえに世界が光か闇かと問われれば、闇だと答えよう。

そしてその広大無辺な闇の中で、所々に光が、価値あるものが点在している。それは、みんなの記憶に残るようなたった1本のホームランの瞬間かもしれないし、人と人との助け合いのように一定の時間に渡り持続するものかもしれない。様々な文化遺産や自然遺産、あるいは卓越した芸術のように長く世界に残るものもかもしれないし、時には消毒の発見やIT技術の進歩のように人類史を永続的に変えてしまうほどのもある。人為的なものか偶然か自然かは問わず、世の中にはそういう価値のあるものが有限ながら数多くある。

まだまだ自分の知らない「価値あるもの」を新しく知る時はいつも「このような光が隠れていたなんて、世界も捨てたもんじゃないな」と思える。

しかし、その光に対して世界は広すぎる。世界は完璧ではないし、解決すべき課題が山積みだ。だからこそ、闇である世界に光を灯す必要があるし、世界は光を必要としていると言える。

そうやって闇に光をもたらす営みこそが生命、あるいはそこまで言わなくても人間の営みであり、闇を否定したり、光で満ちた世界のみを肯定するのは生命の営みを軽視する行為だ、というのが「生命とは闇の中で輝く光だ」の解釈として妥当だろう。なぜならば光に満ちた世界であれば、そこに新たに光を灯す動機も必然性も消失してしまう。

ミクロな幸福追求とマクロな幸福追求

冒頭に戻ろう。善く生きることとはミクロな幸福追求とマクロな幸福追求を行うことだとハカセは言った。それはとても納得の行く二本の柱だ。だがその二つを結んでいるのはORではなくANDなのか?

近くのものほど大きく見える。ミクロな幸福追求が叶い、手の届く範囲の人が幸福になった時、その光は大きく、強い。その明るく暖かい光の中にいてなお、まだ光の届かない遠いところに火を灯しに行くことは果たしてできるだろうか。一度灯した火も、放置しては揺らいで消える。そしてこの手のものの多くは、火が消えないために必要なリソースは、年々増えていく。最も多くの人が想像するのは結婚と子育てだろう。

手の中の一羽の鳥は藪の中の二羽の鳥より価値がある。そして有限のリソースの中で、できるかどうかの不確かな「社会に価値を与える」というマクロな偉業を達成するために、ミクロな幸福追求をおざなりにするリスクを取れる人間はそうそういない。

暗い暗いと不満を言うなら進んで灯りをつけましょう、ならぬ、暗い暗いと不満を言うなら明るいところに行きましょう、というやつだ。ましてや暗い荒野に自ら進んで飛び出していく覚悟を持つ人間は立派だが、現実には少数だ。

だから先ほどの問いにANDと答える、ミクロかつマクロの幸福追求もどちらもできる人間は尊敬に値するが、大多数の人間はORになってしまうだろう。(あるいはマクロな幸福追求の後にミクロなものを追求する人はいるかもしれない)

同様に今自分がやっている研究活動もまた、大きな意味で強い光を起こす仕事、つまりはマクロな幸福を実現する営みに分類されるけど、果たしてミクロな幸福が達成された時に、今と同じほどの必死さでそれにコミットできるかという懸念は常にある。

主観としても、あるいは客観としても、今自分は闇の中にいると言って差し支えないけれど、それは火を灯すためにはボーナスステージにいることになる。そのボーナスステージが終わるのが先か、火を起こすのが先か、それは誰にも分からないけどチキンレースだ。 ひゃっは!たまんねぇな。

よろしければサポートをお願いします。主として生活の再建と研究の継続のためにありがたく使用させていただきます。また記事にて報告とお礼いたします。