「マミートラック」に潜む複雑性

私は、ほぼフルタイムで勤務しながら7歳男児の育児をワンオペでこなすワーキングマザーです。夫が単身赴任状況で、かつ、両親も近くにいないため、シッターさんをお願いしながら、なんとか一人でやり繰りしています。

高齢出産のため、それなりの年齢になっており、管理職(マネージャー)を視野に働くように上司から面談で度々言われてきました。

しかし、仕事と家事、育児で目の前のことに必死で、通常の仕事すらままならないのに、管理職なんてとんでもない!という思いがそのたびに頭の中で広がります。そして、もちろん仕事も重要だと思っているのですが、子育ても人生かけてやるべき重要な仕事だ、とも思っています。その結果、管理職の話が上司から出るたびに「私には無理です」と、即座に拒否してきました。

最近、職場における「マミートラック」という言葉が問題になっています。子どもがいると長時間働けないから、という理由で仕事の難易度が低く、キャリアの展望がない「マミートラック」に子育て中の女性があてがわれることを指します。上記の日経の記事にもあるように、多くのワーキングマザーが自分は「マミートラック」に該当すると認識しているのは問題です。

日経新聞に掲載された別の記事で、キャシー松井さんの言葉でこんなものがありました。「女性が会社を辞める理由の大半は、仕事と生活の両立ができないからでも、子育てが大変だからでもない。多くの場合、昇進の機会がない、働くモチベーションが持てないのが理由だ。会社に自分が必要とされていないと思うからだ。その結果、仕事を辞めるのは、社会全体にとって大きな損失だ」

キャシーさんがおっしゃることは、全くその通りで、多くのワーキングマザーは「子どもがいるから、責任ある仕事を頼むのはやめよう」と上司に思われて昇進の機会を失っており、それでモチベーションを維持できずに去っていくケースはあると思います。だからこそ、「マミートラック」という言葉がなくなるような社会になるといいなと思っています。

しかし一方で、キャシーさんのこの言葉が少し気になります。「女性が会社を辞める理由の大半は、仕事と生活の両立ができないからでも、子育てが大変だからでもない。」

人それぞれだと思うのですが、私の場合、仕事と生活の両立は正直すごく大変で、子育ても大変で、日々の仕事と生活を回すだけで手いっぱいです。私以外のワーキングマザーの友人も大変で疲弊しています。

そして、私の人生において必ずしも「仕事が子育てよりも重要なもの」ではないということです。もちろん仕事も大事ですが、子育ては仕事以上に私にとって重要なことです。「子どもを誰かに預けられたらそれでOK」ではありません。習い事ふくめた子どもの学びをどうするか、子どもの健康維持も非常に優先度の高い問題です。子どものwell-beingを犠牲にしてまで仕事を優先することはできない、という気持ちです。

私の場合は、上司がもっとチャレンジさせようとしてくれている恵まれた環境です。「管理職への昇進を考えて欲しい」と言ってくれています。それにもかかわらず、私が自らブレーキをかけている状態です。実は私のような女性も多いのではないかと思っています。そして、私のように「管理職にはなれません」と拒否することで「結局は機会を与えても女性が自らチャレンジしないのが問題だ」と見られることも分かっており、そこは罪悪感を持っています。

「チャレンジしたくない」わけではありません。自分に子どもがいなければ、引き受けていたと思います。でも、今の職場でマネージャーになると明らかに子どもにかける時間が減ってしまいます。子どもの通院や勉強、スポーツにかける時間を含めて、子育ても自分の人生をかける重要な仕事なのです(私だけではなく、社会も「子育て」を親個人の問題ではなく、もっと社会全体として重要なテーマだと認識されるようになったらいいなと思っています。)

一昔前の企業戦士は「会社のため」に、自分のプライベートを犠牲にして全てにおいて仕事を優先させる、という働き方が当たり前だったかもしれません。でも、もうその常識は既に過去のものになっていっているのではないかと感じます。

デンマークでは夕方16時くらいには、男性も女性も仕事を終えて帰宅し、家族との時間を大切にするそうです。男女に限らず、「自分の家族との時間を大切にしたい」というのは誰もが願うことなのではないでしょうか。

日本でも、会社一辺倒ではなく、仕事も大事だけど、家族との時間も大事にしたいし、他の社会活動にも時間を割きたい、という人が男女問わず、増えているように思います。

男性だって育休を長く取れたら、会社組織から一定期間離れて、冷静に自分と家族、社会の関わり方を見つめることができるのではないか、と思っています。その意味でも、男性が育休をそれなりの期間取ることは、その妻が働きやすくなるだけでなく、その男性自身、企業、そして社会も変わることにつながるのではないか、と思っており、今年の4月から男性の育休を取りやすくする制度の開始はその第一歩となると期待しています。

会社組織で働く自分だけでなく、親としての自分、他のコミュニティで活動する自分、あらゆる自分が存在できることによって、社会の多様性はさらに進むのではないかと思っています。

そして、デンマークのように16時に仕事を終えれば、政治にもっと関心を持って地域の人で政治に関する議論をする時間も取れますよね。実際にデンマークに住む友人は、夕方以降に家族や知人と地域の問題や政治に関して議論していると言っていました。

仕事だけに自分を捧げるのではなく、これからは、自分の中に複数の顔を持てる、そんな社会になるといいなと思います。

長時間労働で企業に身を捧げる男性が組織の中でマジョリティで、それが基準となっている限り、彼らと同レベルで働くことが不可能な働くママは、いくら昇進の機会を提供されても「マミートラック」に陥るしかありません。

子どものwell-beingを守ることを夫婦で偏りなく分担することができるようになれば、男性も長時間労働を当たり前にできなくなり、少なくとも長時間働く男性に寄せた管理職の在り方も変わるでしょう。

男性中心の会社で、女性に昇進の機会を与えるだけでは、辞退する女性を増やすことになります。まず、男性の働き方を変えることから始めたらいいのでは、と思うのです。

柔軟で多様な働き方が職場で当たり前になるのは、管理職にとっては管理が難しくなるので嫌がる経営層もいるでしょう。でも、それは旧来の職場の常識。コロナを経て、リモートワークが定着するなど、すでに旧来の常識は変わりつつあります。

男性の長期の育休取得が広がれば、まず、「ダディートラック」という言葉が生まれるのか、それとも「マミートラック」という言葉がなくなるのか、そんな社会の到来を妄想します。

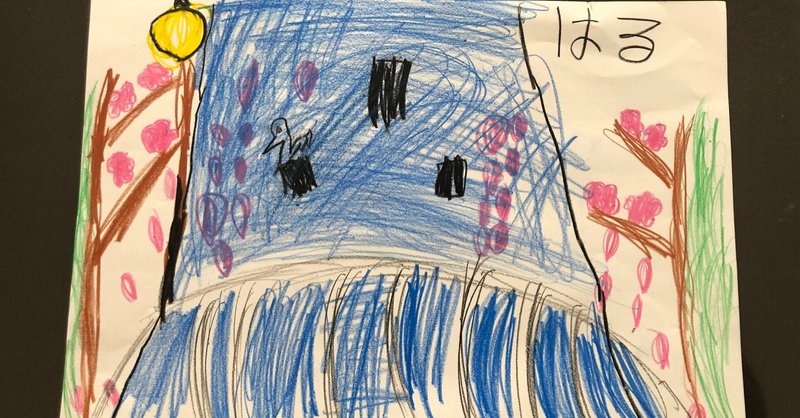

※写真は息子が描いた川沿いの桜、題して春(はる)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?