ゲーミフィケーションと「仕掛け学」

ゲーミフィケーションデザイン賢者Lv98の”きっしー”です。

魔王によってクソゲーにされたこの世界を救い「世界を神ゲー」にするために冒険していいます。そして共に冒険してくれる勇者も探しています。この記事を読んでいるあなたこそが、「世界を神ゲー」にする勇者なのかもしれませんね。

「ついしたくなる」にはシカケがある!

最近読んだ本で「仕掛学―人を動かすアイデアのつくり方」(松村 真宏著、2016、東洋経済新報社)が面白かったのでご紹介します。

著者は、大阪大学の先生で、「仕掛学」の創始者です。英語でもShikakeology。書籍帯に曰く”「ついしたくなる」にはシカケがある”だそうです。

我々が啓蒙している「人がワクワクすることには、ゲーミフィケーションがある」と似ています。

本の前半は、実際の仕掛けの紹介。順番通りに並べたくなるファイルボックスの仕掛け、男子トイレの的狙いの仕掛け、立ちション禁止の鳥居の仕掛けなど。ゲーミフィケーションでも紹介される事例も多くありました。

(当書97ページより引用)

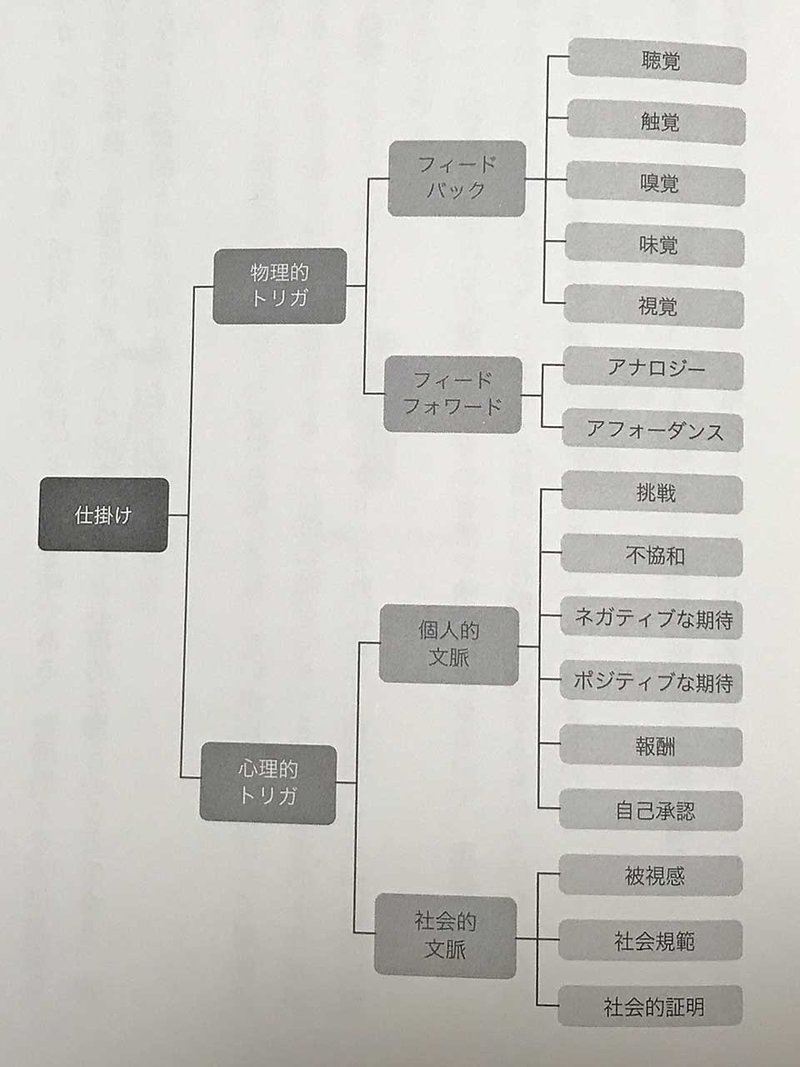

面白いのは本の後半、研究者らしく「仕掛学」を体系的に言語化。大分類・中分類・小分類に分けて解説されています。

ゲーミフィケーションともっとも親和性の高い分野は、仕掛け/心理的トリガー/個人的文脈/「挑戦」「不調和(の解消)」「ネガティブな期待」「ポジティブな期待」「報酬」「自己承認」。

「挑戦」「ポジティブな期待」はゲーミフィケーションに近いし、「報酬」「自己承認」もそう。「不調和(の解消)」はちょっと違うけど、テトリスが面白い理由とかそうかも。

「仕掛け学」の中のワクワクに焦点を当てたものが、ゲーミフィケーションと言えるのかもしれません。

釣ってみたい釣られてみたい「人間釣り」!

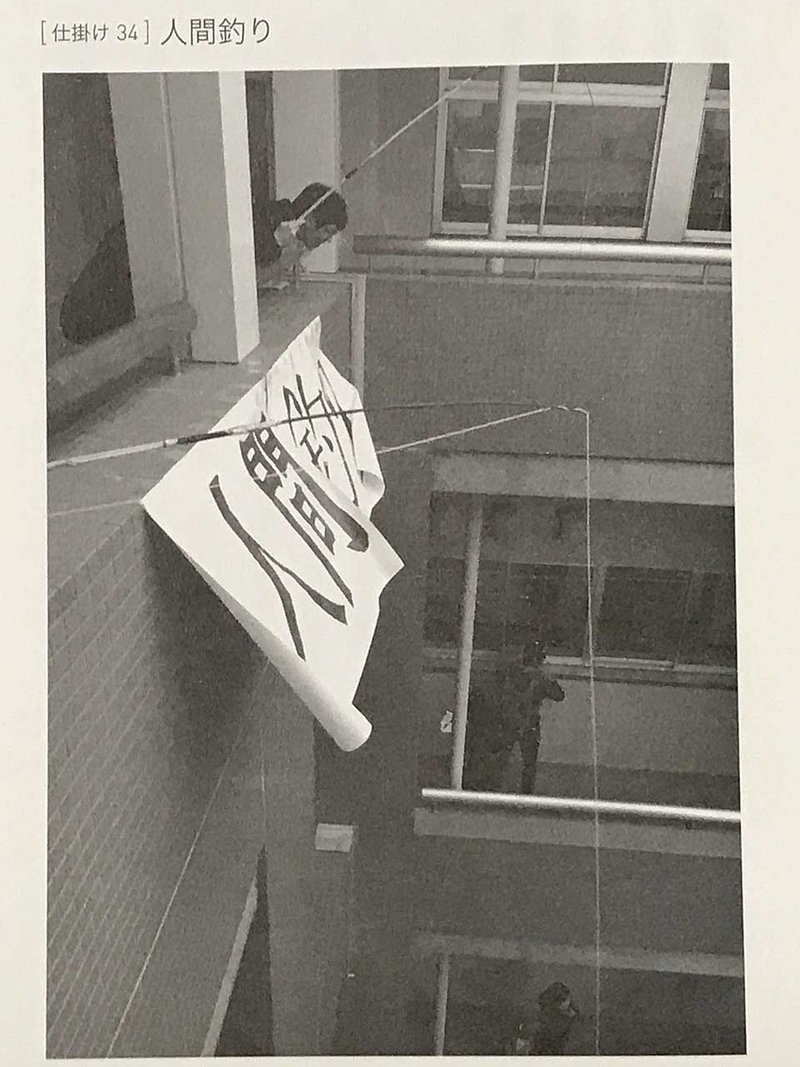

鏡の前にチラシスタンド設置して、チラシスタンド見た人5.2倍、チラシ持っていった人2.5倍の効果計測や、学園祭での「人間釣り」など、理論だけでなく著者と学生たちがワクワクしながら研究に取り組んでいる姿が目に浮かびます。

(当書167ページより引用)

特に「人間釣り」は、釣る側、釣られる側でやってみたくなりました。学園祭の時、4階からビラの入った籠を垂らして、人間を釣る。すなわちお客様に研究室展示を見に来てもらう。

ゲーミフィケーション6要素の「能動的な参加」の驚き(サプライズ)の仕掛け。普段は人間は釣らない、普段は釣られることはないので、出会った時の驚きとワクワクが素晴らしいと思いました。

子供は仕掛け発見器!

3章では、仕掛けを見つける方法として「子供を観察する」を上げています。

知識が増えると世の中への好奇心は弱くなる。子供は仕掛け発見器である。

私のゲーミフィケーション講座でも「あなた自身や周りの人のワクワクした行動を見つけなさい。そこには必ずゲーミフィケーションがあります。」とお伝えしています。

子供の頃の「ワクワク>成功したい」が、大人になると「ワクワク<成功したい」なるように思います、ゲーミフィケーションを求める大人はワクワクを最優先すべきです。

「仕掛学」はつい選びたくなるもう一つの選択させ、人を笑顔にさせながら行動させることです。

同じくゲーミフィケーションは、人をワクワクさせて動かすことです。そしてハッピーな気分にさせる。

両方とも、人をハッピーにさせるのは同じですね。

書籍と別に、東洋経済onlineの「仕掛学」は感染拡大を止める切り札になるか

https://toyokeizai.net/articles/-/359794

という記事も読みましたが、直面する問題解決に役立つものであることは大事だと思いました。

ゲーミフィケーション講座でも、参加した学校の先生たちが直面している課題として、「学校でのマスク着用をゲーミフィケーションで楽しく」というワークをやりました。

仕掛学、ゲーミフィケーションデザイン共に、世界を楽しく幸せに導く仕掛けとなることでしょう!!

Amazon書籍「仕掛学―人を動かすアイデアのつくり方」(松村 真宏著、2016、東洋経済新報社)

https://www.amazon.co.jp/%E4%BB%95%E6%8E%9B%E5%AD%A6%E2%80%95%E4%BA%BA%E3%82%92%E5%8B%95%E3%81%8B%E3%81%99%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2%E3%81%AE%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%82%8A%E6%96%B9-%E6%9D%BE%E6%9D%91-%E7%9C%9F%E5%AE%8F/dp/4492233733

#jgamifa #gamification

#ゲーミフィケーション #ゲーム要素 #モチベーション

#日本ゲーミフィケーション協会 #ポジティブ

#仕掛学 #松村真宏

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?