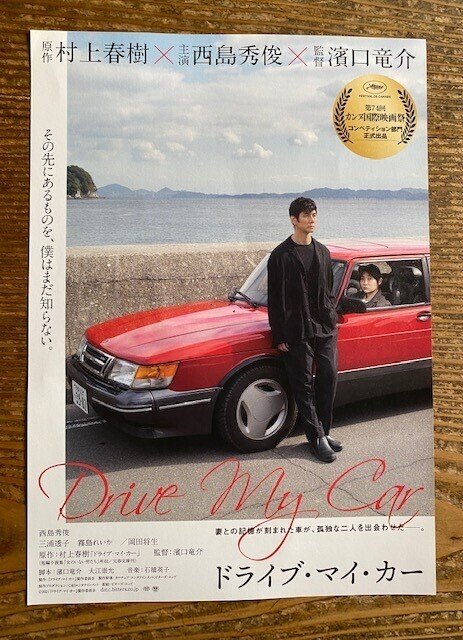

『ドライブマイカー』運転を委ねる「運」小説から映画へ

いろんなものがたくさん詰まっていた映画だった。すばらしいシーンが満載。ところが爺にとって映画のタイトルになった原作の『ドライブマイカー』のほうは、あれ?というほど印象に残っていなかった作品だった。

映画館で観る前に短編集『女のいない男たち』に所収された『ドライブマイカー』をまた読んだ。やはり、??といった印象しかなかった。じゃぁ濱口監督は作品をどう映画にするのだろう、と思っていたら、最初のほうは、短編集『女のいない男たち』のなかの『シェラザード』が下敷きになっていた。ヤツメウナギが出てくる。性のにおいがする。映画もまた最初はそのヤツメウナギのイメージが何度も出てくる。女優さんがセクシーで、惹きつけてくれる。情熱の赤が映える。赤い車サーブを俯瞰する天からの視線に惹きつけられる。

村上春樹が描いた小説のなかのサーブ900は黄色のコンパーティブルとして描かれる。黄色のイメージが小説全体を覆う。黄色は陰陽五行でいう土用。中間地帯を表す。色としては黄色は真ん中に来る。須弥山だ。真ん中にある皇帝の色。王座の色。中庸であるふりをしながら実は真ん中で支配している。睥睨している。作品の主調色を、監督が村上春樹の原作をどう膨らませているのかをはやく確認したかったが、いちばん顕著なところは赤い車に代わっていたことだった。新鮮だった。色がまったく違う、ということは、もう違った解釈にしてしまったということだ。そうか、あの短編集の各部位がイメージとしてあって出来上がった映画なんだな、と気づく。赤いサーブ900。濱口監督の脚本が光っていた。

しかし黄色から「赤」へ。大胆に変えたものだ。元の小説から抜き書きしてみよう。《その車を新車で購入したとき、妻はまだ存命だった。ボディーカラーの黄色は彼女が選んだものだ。最初の数年間はよく二人でドライブをした。妻は運転をしなかったので、ハンドルを握るのはいつも家福の役だった。》

小説の主人公は家福(かふく)、映画のほうももちろんそのまま家福。かふくという音韻が村上春樹が好きなカフカの音韻にも繋がる。カフカは「変身」を描き禍福(間違ってパソコンが変換したがまさに字のとおり災いと福が同居している音韻)あるいは過ぎた福というカフクは家福(家の福)という姓名を映画でも受け継いでいる。映画はこころの動きつまり「変心」を描いていく。

小説では家福(カフク)は舞台俳優であり、人気の連続ドラマ(映画では妻が脚本家という設定になっている)では主人公の女刑事を助ける「易者」の役をやっていて「役になりきる」ために実際街に出て、「本物の易者として通りがかりの人々の占い」をしていた。易者の目を持つということは「俯瞰」できる視点を持つということだ。濱口監督は天からの視線で俯瞰する易者の目を、高い位置からのカメラで何度も見せてくれる。

映画によって原書(小説)のなかの細部を見逃していた部分に気づく。あ、なるほど「盲点」にひっかかっていたわけだ。爺が敬愛する読書家湯川豊(元文学界編集長)氏は2014年発行の小山鉄郎との共著『村上春樹を読む午後』で短編集『女のいない男たち』のなかの『ドライブマイカー』を批評している。「盲点」という言葉に気づいていたのは小山さんも同じ。そこのとこの対談が実に面白い。《高槻が家福に言った「もしそれが盲点だとしたら、僕らは同じような盲点を抱えて生きているんです」という言葉は、やはり読者に届く言葉だと思います。》

湯川豊 小山鉄郎 『村上春樹を読む午後』235p~236p

《役者の家福は演技論をぶつ。人間は誰しもどこかで演技するというふうなことも言っているわけですね。本気で演技した時は半分ぐらいそのものに成り代わり得るというふうなことをいっているわけで、しかしその演技という要素が入ることによって、本当に自分に対面するということができない種類の人間をここに描いているんだというふうに僕は思うんです。演技によってそこに到達することはできない。》

あ、だから映画のなかにも家福が事故を起こす場面が。盲点が。過信していた運転者が実は目のなかに「盲点」ができていたというシーン。

役者を支配できると思ってしまってた。だから本読みの時、感情を入れずにできるだけ棒読みで、練習させる。映画で何度も繰り返される。いずれ役者たちは劇がはじまることによって登場人物になりきれる。空っぽの井戸を作らせておくのだ。棒読みという空っぽの井戸を。

映画では、妻に脚本を読ませ、それを録音して、自分が運転しながらいつも流れるセリフを聴いている。

《「盲点」と高槻は言った。「僕は彼女のなかにある、何か大事なものを見落としていたのかもしれない。いや、目では見てはいても、実際にはそれが見えていなかったのかもしれない」》

小説のなかでは、妻の恋人だった高槻と主人公家福が呑むバーのイメージが村上春樹が営んでいたジャズ喫茶のイメージとしても映る。雨が降っている夜だ。ふたりはその店をきにいって何度も訪れている。「隅の飾り棚の上では灰色のやせた猫が丸くなって眠っていた」というぐあいに描写される店だ。「古いジャズレコードがターンテーブルの上で回っていた」と書かれるような店。

映画のなかでも「盲点」が描かれる。監督は写真に撮られることを嫌う高槻の」シーンを2度ほど入れる。脚本は綿密しかも大胆に、それでいて、ドライバーのみさきが原作にもある何故北海道生まれなのか、そこにはなにも言及されないまま。村上春樹的な謎仕掛けなのか。

《別れ際にまた二人は握手をした。・・・中略・・家福はいつものように自分の右の手のひらをしばらく見つめた。そしてあの手が妻の裸の身体を撫でたのだと思った。・・・中略・・そういうこともあるのだろう、と思っただけだった。たぶんそういうこともあるのだろう。だってそれはただの肉体じゃないか、と家福は自分に言い聞かせた。やがては小さな骨と灰になってしまうだけのものじゃないか。》 村上春樹 『ドライブ・マイ・カー』55p

小説ではそこのところを受けて運転手みさきとの会話の所へ続いていく。家福が初めて「笑う」シーンだ。色気もなにもない恰好のみさきに初めて笑うだけではなく「演技」ではない言葉を家福が吐くシーンだ。

《演技ではなく笑ったのはずいぶん久しぶりかもしれない。「前から言おうと思っていたんだが」と彼は言った。

(※「彼は」言ったという地の文。それまで「家福は言った」と書いていた村上春樹が家福を「彼」と書く一か所がここ)。盲点」ではなく演技する「家福」を書いていて初めて演技しない向き合いかたをする家福を村上春樹はあえて「盲点」として「彼」という言葉を使ってしまうことによって、このさしてなにも印象を残さなかったこの短編に「俯瞰」する視線を入れてみたのだろう。そこに今気づくこのじいむっしゅも「盲点」に気づいたことでああ、なるほど、濱口監督がこれを映画化したかったわけだ、と合点。)

《「よく見ると君はなかなか可愛い。ちっとも醜くなんかない」「ありがとうございます。私も醜いとは思いません。ただあまり器量がよくないだけです。ソーニャと同じように」家福は少し驚いてみさきを見た。「『ヴァーニャ伯父』を読んだんだね》

濱口監督によって、どうでもいいと思っていた村上春樹作品が爺のなかに甦った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?