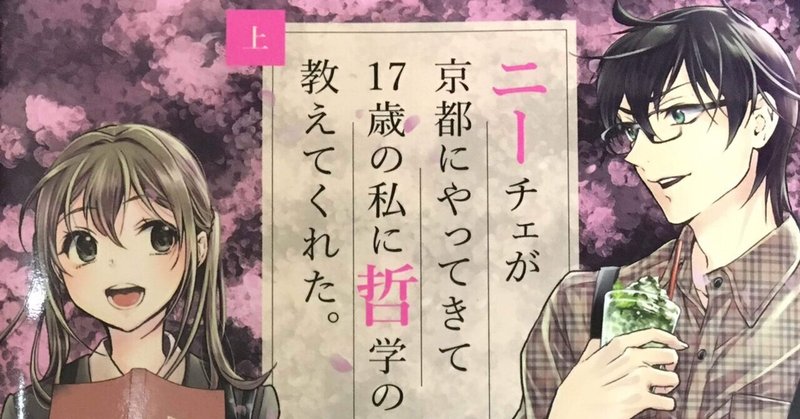

ニーチェが京都にやってきて17歳の私に哲学を教えてくれた【感想】

「ニーチェが京都にやってきて17歳の私に哲学を教えてくれた」(以下ニー哲)を知ったきっかけは、著者で原田まりるさんのあるnote記事をたまたま拝見したことだった。その記事では、ある個人が意識上で生きている世界は「俗っぽいもの」と「知的芸術的っぽいもの」で構成されている2つの世界に分類され、多くの人はその2つの世界を行き来している―――というような著者の価値観について説明していた記事なのだが、これが僕個人の感覚としてもとてもしっくりくるものだった。(更に自分の感覚に近づけるなら3つ目に「虚無なもの」の世界というものを付け加えたいのだが、本題からずれてしまうのでここでは掘り下げない)。

下にリンクを掲載しておいたので、興味がある方は是非読んでみて欲しい。

さて、その記事の下部には自身の作品の宣伝としてこの「ニー哲」のAmazonページのリンクが掲載されていた。(これを見つけるまで著者が本業の作家であることを全く知らずに記事を読んでいた)。リンク先であらすじをさっと見て、即ポチッた。絵も綺麗だし、何よりこんな記事を書く人がどんな小説を書くのか気になったのだ。

ニー哲のあらすじをざっくり説明すると、京都に住む高校生の小嶋アリサが、ひょんなことから現代に転生したニーチェに出会い、哲学を通じて自分の生き方を見つめなおす―――といったストーリーだ。要するにタイトル通りそのままの内容なのだが、ライトノベル的ないい意味での軽さがありながら、登場する思想家の哲学にもきちんと触れることができて、400ページ弱をあっという間に読了してしまう程には面白い作品だった。具体的に言及したい部分がいくつかあるので、これから項目ごとに記載していこうと思う。

※ここから先は読了を前提に話すので、ネタバレ等一切配慮しません。ご注意を。

〇メインストーリーについて

基本的なストーリーの進行としては、各章ごとに現世に転生した思想家に出会い(ニーチェ以外にもキルケゴール、サルトル等たくさんの思想家が京都に現界している)、京都の美しい景観の中で各人の思想を聞きつつ、自分の生活や人間関係に当てはめて考える、という流れを繰り返して進む一章完結型だ。各章のタイトルは、そこで出てくる名言がそのまま使われている。例えば主人公のアリサとニーチェが出会う章は「祝福できないならば呪うことを学べ」というタイトルとなっており、その章を読みだす前にタイトルを見て、これはどういう意味なんだ?とか、物語上でどういう使われかたをするんだ?などと想像を膨らますことができる。

アリサは各章での思想家達との出会いを通じて、思想的な意味で内面的には大きく成長することになるのだが、実は外面的にはそれほど大きな変化は起きていない。ニーチェに出会う前の彼氏?(遊ばれていただけで、付き合ってたわけじゃないか?)とは完結するまで終ぞ一度も会わないし、紆余曲折を経てニーチェが自分にとって特別な存在であることに気づき、最終的にラブコメ的ハッピーエンドを迎えるわけでもない。これは事の起こりである恋愛関係に限った話ではない。ニーチェ達の影響で哲学に目覚めて京都大学の哲学科を目指す――などは後日談としてよくありそうな展開だと思うが、そういった未来への具体的な進展も特にない。強いて挙げるならエピローグで母親にツァラトゥストラをプレゼントしたりはしたが、物語的な意味での進展は本当にそれくらいしか見当たらない。物語としての結論が曖昧なままエンディングを迎えるのだ。

これは個人的な考えなのだが、上にあげたような安易なオチが付かなかったことに、むしろこの本の良さが出ていると思う。基本的に哲学で取り扱うテーマに絶対的な答えなど存在しない。だからこそ作中に登場した思想家たちが、それこそ一生を掛けて取り組むような課題になり得るし、それが今も語り継がれている。なので、「哲学を学ぶ→実行する→人生が変わる」という風に、問題解決をもって物語を完結させるという進行をしようとするには、作中での時間が圧倒的に足りない気がするのだ。多分、「→」の間に膨大な「考えて咀嚼する」時間を必要とするのが、本来あるべき自然な姿なんじゃないかと思う。だから、仮に作中で経過した半年という期間で何らかの成果が結果として現れたとしたら違和感は拭えないと思うし、ともすれば自己啓発を主題にした全く別のテキストへと変貌を遂げていたかもしれない。僕は自己啓発の要素を含んでしまった瞬間、娯楽は娯楽でなくなってしまうと思っているから、その方向性に向かわなかったニー哲の終わり方をとても気に入っている。

〇作品としてのメッセージ

ニー哲にはニーチェをはじめとして、他にも様々な思想家が登場する。全部で何人登場したのか気になったので数えてみたら、音楽家のワーグナーを含めず計6人だった。

この6人は出身国がバラバラだし、全員が生前のニーチェと親交があったという訳でもない。また作中で語られる思想の主義主張も、それぞれが独自の論理展開でもって披露する。主人公のアリサも複数の視点の思想に触れてそれらを繋ぎ合わせることで、より自身の考えを深化させていたような描写があった。これはアリサという媒介を通じて思想家たちの講義を聞く読者もまたそうだろう。このようにニー哲では複数の思想家を登場させることで、多様な視点から吟味できるような構造になっているが、登場した各思想家達が持つ考え方の根っこの部分にはある共通点があるような気がしている。それは、「自分の人生は自分のものである」ということだ。この6人が自分の考えに至るまでの過程や、辿り着く結論さえもそれぞれが独自のものを持っている中で、この考え方だけは全員に共通した部分であり、ひいてはそれがニー哲という作品を通じて一貫した1つのテーマとなっていたように感じられた。前項で「物語としての結論は出なかった」というような趣旨のことを書いたが、哲学書としての結論、つまり作品としてのメッセージは「自分の人生は自分のものである」、ズバリこのことだったんじゃないかと思う。

「自分の人生は自分のものである」というのは至極当たり前のことではあるのだけれど、こうやって改めて考えると、やっぱりそうなるよなぁと思う。人は生きる限りどこまで行っても自分という存在から逸脱することはできないし、その自分が紡ぐ時間もまた自分のものでしかあり得ない。自分という個から真に解放されることを望むなら、それこそ死ぬ以外の方法なんて思いつかないよなぁ…と思う。(仮に輪廻転生みたいな説が真実だとすると、死んでさえ自分をやめられる保証はない。生前にまつわるあらゆる事柄を全て抹消されて転生したとしても、転生した時点でそこに新たな自分が生まれてしまうからだ)。

〇ニー哲ベストオブワード

作中には思想家達の様々な名言が登場する。そんな中、個人的に最も印象に残った言葉はそんな偉人達の名言ではなく、主人公アリサの地の文「私はその間、どうすれば死ぬことを忘れないのかということを一人、考えていた(P292)」という一節だった。これは京都大学の教授をやっているハイデガーと、大学の近所の喫茶店で死生観について話している一幕での言葉だ。そこで語られたハイデガーの考えは、その人にとっての人生の価値というのは死ぬ瞬間に決まる。全ての人に必ず死は訪れるので、その瞬間に幸福でいられるように、自分の人生が幸福なものであったと思えるように、自分がいつか必ず死んでしまうことを常に忘れずに生きなくてはならない。というようなものだった。

本当にこれどうすれば忘れずにいられるのだろうと思う。Uverworldの「いつか必ず死ぬことを忘れるな」でも延々とリピート再生してればいいのだろうか。自分がいつか必ず死んでしまうというという事をどんなに強く胸に刻み付けたとしても、日常を過ごしているといつの間にか忘却してその意識が薄れていってしまう。これは多分、人間とって死について考えるということは精神にかなりの負担がかかる行為だからじゃないかと思う。

人間に限らずすべての生き物は「生きたい」という本能的な欲求を、生命として最も根源的で、最も強い欲求として持っている。死とはすなわち生の対極に位置する概念なので、死について常に考えているということは、現在自分が生存していて、これからもそれが続くであろうという全ての人が半ば自動的に信じている事実に対して疑問を投げかけることにもなってしまう。死について考えることで、最も根本的な欲求である生存欲求が意識下で脅かされてしまうのだ。だから死について常に考えているということは、精神を常に臨戦態勢の緊張状態に置いているもので、本能が無意識のうちに死に関する話題を忘却しようとするのではないか。常に死を意識することは、元来怠惰な生き物である人間にとってあまりにも不向きな営為なんじゃないか、と思うのだ。

自分がいつか必ず死ぬということをどこか他人事のように思ってしまうメカニズムが本当にこうなっているかは定かではないけれど、死を常に意識することは少なくとも生命がもつ本能に反した行為ではあると思う。僕だって死について目を逸らしながら突如その時を迎えたくはないけれど、いつか必ず死ぬことを本能レベルで理解して、そのことを受容する方法なんてあるのだろうか…。

アリサの一人称を読みながらそんなことを思った。

完全に余談だが、ニー哲ベストオブワードの銀賞はサルトルの「他人とは地獄である」にあげようと思う。

〇転生周りの設定について

先述の通り僕は基本的にこの本を面白かったと思っているので、欠点らしい欠点というものを即座には思いつかなかったのだが、考えてみたら1つだけ気になる点があった。それは、転生に関する世界観の設定についてだ。

作中の説明では、縁切り神社には偉人達の意識・魂のようなものがいくつも眠っている。その縁切り神社でアリサが新しい出会いを祈願したから、その願いに対応したニーチェが他人(現代の京都に生きる全くの他人)の身体に憑依するような形で現界したということだった。この設定を聞く限り、縁切り神社に意識が存在する偉人達は、Fateで言うところの疑似サーヴァントに近い概念という理解でいいのだろうか。神社が英霊の座で、意識がサーヴァントとしての本体で、転生先の肉体が依り代。そして縁切り神社に祈願した人がマスター、みたいな。過去の偉人達が現在に転生している理由としてはこの説明でも納得できないことはないが、いくつか疑問点は残る。

まず、転生先の他人(ニーチェの場合はオタクファッションに身を包んだ眼鏡君)が偉人に意識をハックされている時の記憶や、その間に起こった出来事はどのように処理されるんだろうか。端的に言うなら、ニーチェの意識が抜けた後の眼鏡君の人生はどうなってしまうのだろうか。という疑問だ。仮に偉人が意識にいる間に起きた出来事の全てを肉体の持ち主がやったことになったまま世界が進むとしたら、あまりにも眼鏡君が不憫である。この手の作品では珍しく、作中のニーチェは転生先の肉体の人生が終わりかねないほど非常識なことはしていないものの、祇園祭で酔って醜態を晒したり、ソシャゲに多額の課金をするくらいのことはしている。意識が戻った眼鏡君は覚えのない巨額の課金履歴を見て何を思うのだろう。

逆に全ての出来事と関連した人の記憶が都合よくリセットされるとしたら、今度は作中で経過した半年弱程の間に眼鏡君は何処で何をしていたことになるのか、という問題が出てくる。本人・周囲を含めて普通に生活していた偽りの記憶が植え付けられる、等が妥当な落としどころになるのだろうか。

次に疑問に思った点が、偉人同士はどうやって互いを認識していたのかという点だ。作中の説明では、京都にいる偉人同士は縁切り神社内で予め親交があった、ということになっている。だから生前同時には生きていないはずのニーチェとサルトルも、人柄に至るまでお互いの知識を持っていたことに対する説明はつく。ここまではわかる。しかしニーチェはアリサの祈願によって現界して、その時に自分に適した肉体を選択して憑依した、と言っている。この話を前提とするなら、憑依する肉体が決まるのは祈願によって縁切り神社から意識が呼び出された後の話なのだ。各偉人達がニーチェと同じメカニズムで現界・憑依しているとしたら、それぞれがどの肉体をガワとしているかについては互いに知りえないはずである。それにも関わらずニーチェは道で見かけただけのワーグナーをすぐ本人だと認識していたし、ワーグナー側からもそうだった。作中で語られてない時間に2人は会っていたという可能性はあるが、これはそういうことなのだろうか。それとも憑依した偉人が持つ何らかの特別な力で共鳴した、とかそんな感じのオカルト的裏設定があるのだろうか。

上記の2つ他にも、「他の偉人は誰が呼び出したのか(これもアリサなのか)」「偉人は現代の知識をどうやって仕入れているのか(ニーチェはT.M.Revolutionを知っているのに抹茶を知らなかったり、知識に明らかな偏りがある)」等、設定周りでよくわからなかった点はいくつかあったが、これらについて何らかの説明は欲しかったなぁと思う。別にこじつけだろうが、理屈として多少おかしかろうが構わないので、作品としての立場というか、超常現象に対する見解のようなものをもう少し詳しく聞きたかった。「考えるな、感じろ」というのが作品のスタンスだと言われてしまえばそれまでなのだが…。

〇終わりに

この作品が物語としても哲学書としても魅力的に感じられた一因として、主人公アリサのの存在は大きかったんじゃないかと思っている。高校生らしい明るさを持ちつつも程々に思慮深くて、感性もいい意味で普遍的だ。言葉の節々から、生来持っているのであろう優しい気質が感じられるのも、作風にマッチしていたように思う。高校生で一人暮らしをしていること以外は本当に普通の人だからこそ、多くの人が作品と自分の媒介にしやすい対象になり得る。アリサは娯楽としての要素が強い物語と、小難しい哲学という一見正反対にも見える2つのジャンルを綺麗に融合させるための中和剤として、作品にぴったりハマるピースとなっていたんじゃないかと思う。

まだまだ書き足りない部分はあるが、書きたいことを全て羅列していたらとんでもない分量になってしまうので、このあたりで締めにしようと思う。

ここまでお付き合い頂きありがとうございました。

それでは。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?