男女の視点の違い

男女の視点の違いについて、ちょっと昔の経験を思い起こしてみました。

自営の方はご存知の「お店見学」。地域によって呼び名には差がありますが、要は「小学生がいろいろな店舗にいってお話を聞く授業」です。

小学校周辺のお店がターゲットになります。私の息子は夫の仕事のために3回転校しましたが、愛知県でも、ちくわ工場見学をやっていたので、これは小学校低学年の全国的なイベントであるようです。

これは以前「お店見学」の団体に遭遇したときの経験です。

子供たちにとって動物病院見学は面白かったようですが、私にとっても子供見学は面白いものでした。

見学は男女混成5名ほどのグループでやってきます。

到着するとまず女子の代表が挨拶を読み上げます。

なぜか昔からこういうときの代表って絶対女子ですよね。

「こんにちわ。今日は学校の近くのお店を見学させてもらって、お話を聞くためにきました。」

挨拶の間中、他の女子もうなずきながら後ろに従っています。

「これが入院室です。」

入院室の見学

その間男子が何をしているかというと.....。

もう診察室の中に滑り込んでいるのです。

まず処置台を見て、「わー!これ!手術台!おれここで手術してもらおっかなー!」

台に寝転んでいます。

薬品や検査機器をみて「おっ!これなに!これなに!」

とにかく騒がしい。

女子はAHTの案内にしずしずとつき従っています。

ひとつひとつ説明をきき、メモを取っています。

一通り自主見学がすんで、やっと男子が合流しました。

最後に代表のインタビューがあります。これも女子が紙を読み上げています。

「今日はいろいろ見せてくれてありがとうございました。

質問です。この仕事をしていて楽しいことはなんですか?」これには答えないといけません。「犬や猫が治ったときです」など。

こうして一団は帰っていきました。

彼らが帰ったあと、いろいろ考察するところがありました。男女の反応が非常に違うのが面白いと思います。女子は「お店を訪問する」というセレモニーを型どおり行い、男子は自分の興味のままに動き回っています。女子にとって関心の対象は等価値ですが、男子はそうではありません。

一人の男子は手術室に非常な興味を示し、帰るまでそこにいました。こんな小さな頃から性差による関心の向きに違いがあるということに驚きます。

大学院や研究室でも、この反応の違いは保存されます。女子学生はまんべんなく点を取り、たいてい首席をキープします。男子学生はできる科目とそうでない科目の差があります。女性は出産・育児による仕事の中断という事情もあるのでしょうが、研究者を志望する人はまだ男性が多いというのも、こんなところに理由があるのでしょうか。

そして続きです。このお店見学には付録があって、それは子供たちが学校に帰ってからお礼の手紙をくれることです。案内したものとしてはやはりうれしいです。

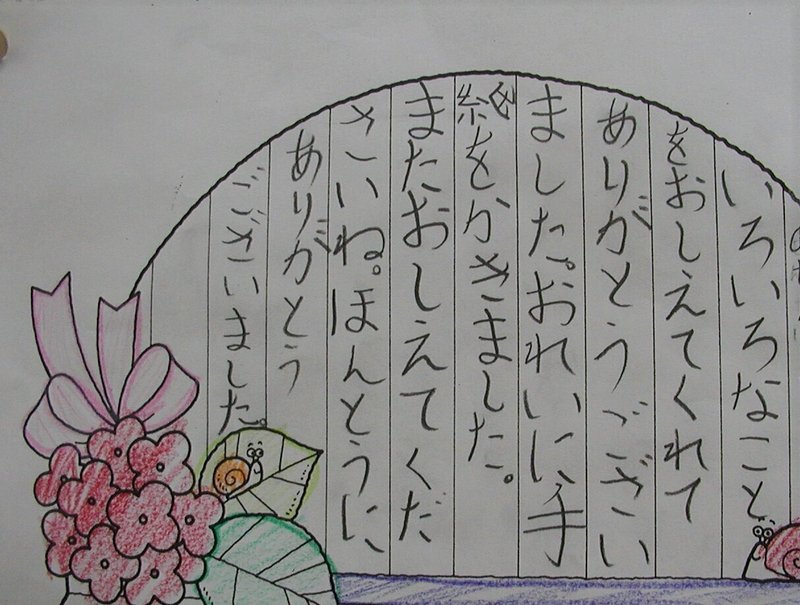

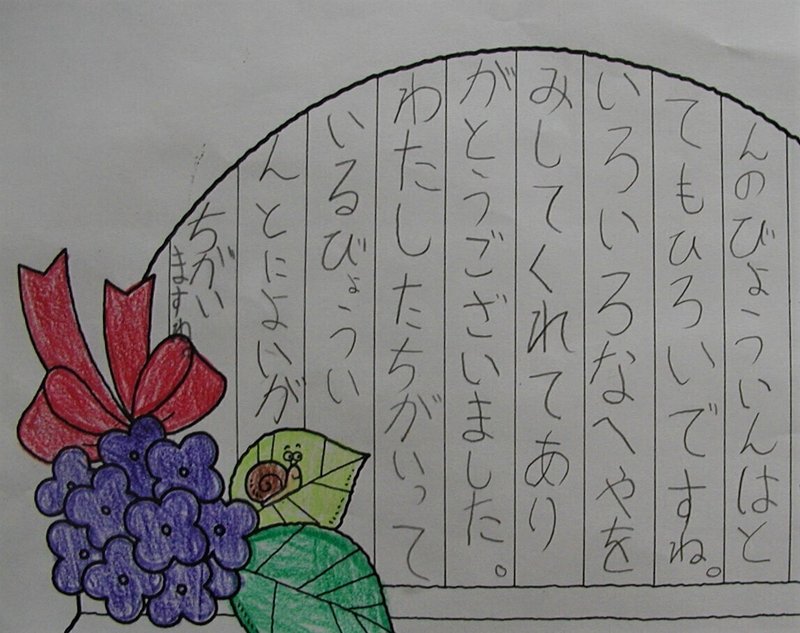

その手紙を見ていると、またひとつの法則性に気づきました。以下は女子の手紙です。

きれいです。丁寧です。お花に彩色までしてありがとうございます。

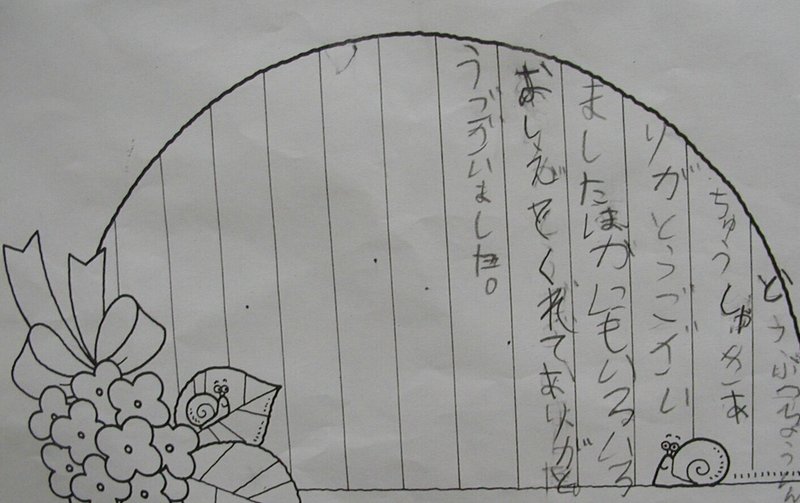

そして、男子の手紙はというと。

・・・・・・・・(^^;。字が読めないっ!

それはまあいいとして、なんと愛想のない。何とか判読できる「ちゅうしゃき」というのは、私が注射器を触らせて説明したことを指しています。

まるで大人と子供の手紙を見ているようです。

小学校低学年では、女子の方が男子よりずっと精神的にも肉体的にも成長が早いので、こうした差は仕方ないのでしょう。

この差をどう考えるかです。

早く完成されるということは、早く発達の方向性が決まってしまうということで、それはよいこともありますが、困ることもあるのです。

昔は女の子には学費をかけない、早く結婚して欲しいという家庭のニーズがあり、女の子は早く精神的に完成する傾向にありました。

生き方や考えかたにおいて、今よりもっと「決まりきった人」が多かったのです。

しかし、この少子化・高学歴時代に、女子はもっと発想が自由であっていてほしいと思います。周囲もそうした雰囲気を作るべきです。今ほど女性の可能性が広い時代はないのです。

これからは女の子に女の子らしさをあまり押し付けない配慮があって欲しいと思います。その点を考えると、この年齢の女の子が読んでいる少女マンガ、恋愛がテーマのものが90%で、暴力シーンの多い少年マンガよりある意味有害ではないかと思います。

女の子だからといって、恋愛に関心がなくてもいいし、数学が男子よりよくできてもいいし、ファッションに興味がなくてもいいのです。私自身、雨の日は傘をさして外にでて「野外観察」が趣味の変な子でした。自宅ではアヒルを飼い、本ばかり読んでいました。

数年後には、来るなり手術台に寝転がってくれる女子がもっと増えることを期待しています。

似内惠子(獣医師)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?