エリザベス女王と昭和天皇の死去について考える

エリザベス女王の死去にたいして、大英帝国の侵略戦争・植民地支配責任を問う声が散見される。

ダーバン会議から21年、帝国主義国の侵略戦争・植民地支配責任を問い、正義を求める声が高まりつつなかで、私たち日本人は大日本帝国の侵略戦争・植民地支配にたいする応答責任を果たさなければならない。

以下に、昭和天皇の死去に際して発表された、作家・徐京植氏の論考を掲載します。

【第四の好機――「昭和」の終わりと朝鮮】

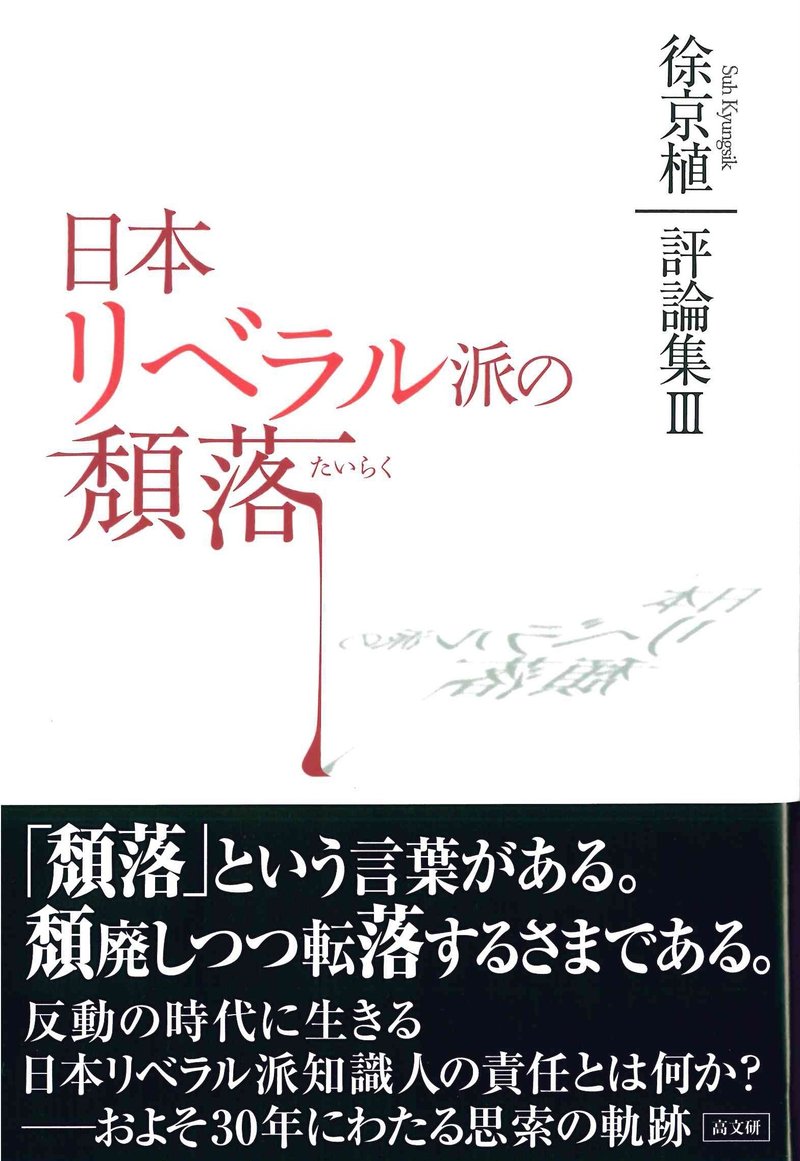

※初出:『世界』岩波書店、1989年4月号。のちに徐京植『分断を生きる』(影書房、一九九七年収録)。『日本リベラル派の頽落』(高文研、2017年)に再録。

1

「在日朝鮮人の『昭和史』」という副題をもつ原稿を書き上げようと苦吟していた最中に、「昭和」天皇の死が報じられ、たちまち私は執筆を中途で放り出して天皇報道に釘づけになってしまった。この日の報道が「昭和史」のなかの「朝鮮」をどう扱うか。そこに在日朝鮮人の(また、朝鮮民族総体の)視点はどう反映されるか。私の関心はそういうあたりにあったのだが、結果として、私の不満と憂鬱はつのるばかりだった。

翌一月八日以降、「外国の反響」という形で、韓国の新聞の論調なども少しずつ報じられはじめたが、外国ではこう言っている、と没主体的に紹介するのがせいぜいで、日本人が「朝鮮」を自己の歴史像にかかわる内在的な問題として捉えた論調は現在にいたるまでほとんどあらわれていない。

私はかつて、この種の現象を「朝鮮の欠落」という言葉で呼ぼうと思ったことがあった。マスコミをはじめ日本人の大部分において、「朝鮮」に関する知識なり認識なりがスッポリと抜け落ちている、というほどの意味だ。しかし、このところ私は考えを変えつつある。これは、「欠落」ではなく「黙殺」ではないのか、と。

前述の原稿(『皇民化政策から指紋押捺まで』岩波ブックレット)で私が取り上げた数字に次のようなものがある。

日中戦争と太平洋戦争の期間中、労務者として日本に強制連行され、炭鉱、金属鉱山、軍事土木工事現場などで奴隷的に酷使された朝鮮人の数は、厚生省労務局によるもっとも控え目な数字でも、六十六万七六八四人。実数は百万人以上と推計されている。このうち、苛酷な労働条件や虐待のため一九四〇年から四五年までに死傷した者、三十万人。うち死者、六万人。

日本敗戦時、軍人ないし軍属として日本軍籍にあった朝鮮人は、厚生省によると、三十六万四一八六人。この時点までに戦没するか帰還した者を加えると、日本軍国主義によって直接戦場にかり出された朝鮮人は五十万人にものぼるとみられる。このうち死亡者は、厚生省によると、二万二一八二人。しかし、二十万人もの朝鮮人軍人・軍属が現在なお生死不明のままである。

日本敗戦後、連合国によって戦犯として裁かれ有罪を宣告された朝鮮人軍属、一四八名。このうち、二十三名が死刑を執行された。

「女子挺身隊」の名のもとに労務動員された朝鮮人女性、約二十万人。五万ないし七万人の女性が「従軍慰安婦」として戦場に送られ、日本敗戦後は戦場に遺棄された。

広島と長崎で被爆させられた朝鮮人は、あわせて十万人。このうち二万人が現在も韓国に生存中。

一九二六年(昭和元年)の在日朝鮮人数、十四万八五〇三人。一九四五年(日本敗戦時)の在日朝鮮人数、二三六万五二六三名。「昭和」前半の二十年間に、二百万人をこえる朝鮮人が日本の植民地支配と侵略戦争の結果、故郷を離れ日本に住むことを余儀なくされた。現在の在日朝鮮人約七十万人は、その後裔である。

日本の朝鮮植民地化の過程は、すべて統治権の総攬者たる天皇の「裁可」を得て進められた。朝鮮総督は、法的にも、天皇に「直隷」する、天皇の代理人であった。朝鮮の独立を求める一切の心的傾向は「民族主義的偏見」であり、独立を求める一切の行為は「国体の変革」にあたるとされ、残忍に弾圧された。朝鮮総督府の資料によっても、いわゆる十五年戦争期に相当する一九三一年から一九四四年上半期までの期間に、二万六千人以上の「思想犯」(民族主義者、共産主義者、宗教家などを含む)が朝鮮で検挙された。

朝鮮民族からみれば天皇といえども一人の異国人にすぎないのに、その人の「赤子」になれと、神社参拝が強要され、抵抗したキリスト教徒二千人が投獄され、五十人あまりが獄死した。ことば(朝鮮語)が奪われ、名まで奪われた(「創氏改名」)。朝鮮内や「満州」における独立運動鎮圧ないし「討伐」の過程で、まさに無数の朝鮮人が殺害された。

これらすべてのことは、先日死去したその人の名において行なわれたのである。しかも、今日にいたるまで何らの公式な謝罪も補償もなされていない。

「昭和」という時代は、日本人にとってどうあれ、朝鮮人にとっては未曾有の災厄以外のなにものでもなかった。しかし、「昭和」の終わりにあたって、この否定しようのない事実を想起する日本人は、まことにわずかでしかない。大多数の日本人は、この歴史的事実を知らないのか、あるいは忘れてしまったのか。そうではあるまい。彼らは知らないのではなく、黙殺しているのである。なぜなら、「朝鮮」を直視することは、彼らの自己肯定、自己賛美の欲求と相容れないから。

しかし、考えてみるまでもなく、侵略と収奪の歴史を自己否定することは、日本人自身の道徳的更生と永続的な平和の確保のためにこそ必要なのである。そうでなければ、日本人は将来にわたって「抗日闘争」に直面し続けるほかない。

2

「昭和」天皇の死去にあたって竹下首相が発表した「謹話」に、次のくだりがあった。

この間、大行天皇には、世界の平和と国民の幸福とをひたすら御祈念され、日々実践躬行してこられました。お心ならずも勃発した先の大戦において、戦禍に苦しむ国民の姿を見るに忍びずとの御決意から、御一身を顧みることなく戦争終結の御英断を下され……

この「心ならずも」のくだりが、天皇の戦争責任をアイマイにする意図のものであるとして、韓国、朝鮮民主主義人民共和国、中国などからただちに反発の声があがったのは当然だった。

しかし、竹下首相は二月十四日、衆議院本会議での答弁で、依然として、次のように言いつづけている。アジア諸民族の反発は必至であろう。

「謹話」は先の大戦が悲しむべきものであって残念の極みであるという趣旨を述べたもので、戦争責任の問題を念頭に置いたものではない。大戦の宣戦布告は国務大臣の輔弼によって行なわれた。侵略戦争であったかどうかは、後世の史家が評価すべき問題だ。

竹下首相「謹話」にあらためて驚かなかった私も、マスコミの論調には、正直いって少々驚きもし、不気味にも感じた。政治権力の独善や暴走をチェックすべき言論であるのに、その論理からレトリックにいたるまで「謹話」とそっくり同じなのである。

「朝日新聞」の一月七日夕刊は、「『昭和』を送る」と題する社説を掲げている。

「昭和」天皇の死後最初の社説だから、この日に備えて練り上げられた社論といってもいいであろう。そのかぎりでは、日本人のかなりの部分の思考方式を反映していると見ていいかもしれない。いずれにせよ、「後世の史家」が、「昭和」の終りを日本人がどう受けとめたかを研究する上で重要な資料となるはずのものである。

この社説は前半で、天皇はもともと「自由主義的気質、国際協調主義的志向」を持ち「平和」を強く望んでいたが、「『立憲君主制』の制約」のため「軍国主義の急流」を阻むことができなかった、天皇は国政を動かした「非論理的・神がかり的な人」とは対照的に、「科学者らしく、冷静に、合理的にものを考える力」を持っていた、と述べたのち、次のように続ける。

「……洵(まこと)ニ已ムヲ得サルモノアリ豈(あに)朕カ志ナラムヤ」(宣戦の詔書)というお言葉が添えられているとはいえ、天皇の名の下に始められた太平洋戦争は、無数の人たちから生命、財産、幸福を奪い、その運命を大きく曲げることになった。それは天皇にとっても「五内(ごだい)為ニ裂ク」(終戦の詔書)つらいご体験であったが、同時に、犠牲を強いられた国民や近隣諸国の人たちにも、いやし難い傷跡を残した。敗戦直後、内外から「天皇の戦争責任」を問う声が出たのは不思議ではない。

言うまでもないだろうが、この引用部分は「近隣諸国の人たち」の心情を慮って、この機会に「天皇の戦争責任」を明らかにしようと述べているのではない。その逆である。「宣戦の詔書」の引用は、文脈上、「平和」を愛好した天皇が、「非論理・神がかり」の人びとに抗しきれず戦争を始めることは自己の「志」に反する、と言ったかのような印象を与える。「謹話」の「心ならずも」と同じ効果である。しかし、「宣戦の詔書」は、本当は何と言っているのか。

「宣戦詔書」は、こう言っている。「東亜ノ安定ヲ確保シ以テ世界ノ平和ニ寄与スル」という「帝国ノ真意」を理解しない「中華民国政府」が「濫ニ事ヲ構ヘテ東亜ノ平和ヲ攪乱シ遂ニ帝国ヲシテ干戈ヲ執ルニ至ラシメ」た。すなわち、日中戦争開戦の責任は中国にある。「重慶ニ残存スル政権」(中華民国蒋介石政権)は米英両国と結び合って「東亜ノ禍乱ヲ助長シ平和ノ美名ニ匿レテ東洋制覇ノ非望」をたくましくしようとしている。その上、日本周辺で武力を増強し、経済断交するなど「帝国ノ生存」を脅かしている。このままでは「東亜安定ニ関スル帝国積年ノ努力」も水の泡となる。……

ここにいう「東亜ノ安定」とは何か。それは、台湾・朝鮮・「満州国」に対する植民地支配の安定であり、中国大陸侵略の安定である。それを「東亜新秩序」などとも称した。自己の植民地支配と侵略が抵抗をうけることなく進行すればよかったのだが、中国が抵抗し、これに米英が協力している、だから心ならずも米英と戦争するのだ、と「宣戦詔書」は言っている。

「宣戦詔書」の文脈では、天皇の「志」にそぐわなかったのは、自国の軍国主義者ではなく、侵略される側の抵抗とそれへの米英の協力なのである。こういう「志」、すなわち侵略される側の無抵抗を期待する心を、「平和」愛好とか「国際協調」とかと呼ぶわけにはいかない。

「宣戦詔書」は「東亜永遠ノ平和ヲ確立シ以テ帝国ノ栄光ヲ保全セムコトヲ期ス」と結ばれている。ここでいう「平和」は、私たちが普通に抱く平和の概念とは正反対のものである。それは、アジアにおける日本の覇権の確立、すなわち「支配者の平和」であり、「被支配民族の災厄」を意味した。日本にとっての「栄光」は、アジア被支配民族にとっての暗黒にほかならなかった。

問題の「社説」は、天皇を平和愛好者として印象づけるため、「宣戦詔書」まで持ち出した。(もっとも、およそあらゆる戦争宣言は「心ならずも戦争する」と宣言するためのものだ)。しかし、「宣戦詔書」の論理では、天皇をその「志」に反して戦争に追いやったのは中国と米英両国なのだから、太平洋戦争開戦の責任は中米英三国の側にあるということになる。「朝日新聞」の「社説」が、そこまで言うつもりかどうかは分らないが、論理はそうなってしまう。

「天皇の名の下に始められた太平洋戦争」という表現は、それ故、何気ないようでいてその実、考えぬかれたものであることがわかる。ふつう「名の下に」というのは「権限」や「責任」の所在をあらわす意味があるが、ここではその逆に、天皇の名前が不本意に用いられた、という含みを持たせてある。戦争が「始められた」と受身形にして、「誰が」という主語を隠してあるのも同じ意図である。

「終戦詔書」では、天皇は「帝国臣民ニシテ」戦死、殉職した者やその遺族を思うと「五内為ニ裂ク」と言っている。しかし、言うまでもなく、犠牲を強いた側と強いられた側、侵略した側とされた側の「つらさ」を同列に並べることはできない。

ちなみに、「終戦詔書」には「他国ノ主権ヲ排シ領土ヲ侵スカ如キハ固ヨリ朕カ志ニアラス」と、また「志」が出てくる。この白々しい自己弁護に接すると、かえってこちらが当惑させられてしまう。すでにして日本がその「主権ヲ排シ領土ヲ侵」し終えていた台湾・朝鮮・「満州」のことはどうなっているのだろう。忘れてしまったのだろうか。実際は、朝鮮・台湾を正当に「他国」とみなすことすらもできなかったのである。

「宣戦詔書」といい、「終戦詔書」といい、これらは日本帝国主義のアジア侵略の全面的な肯定と美化のために独善的な「大義名分」を述べたてたものにすぎない。

開戦一カ月前の一九四一年十一月二日、天皇は東条英機首相に「(開戦の)大義名分を如何に考えうるや」と下問し、東条は「目下研究中でありまして何れ奏上致します」と答えたという(『杉山メモ・上』)。初めに侵略と戦争があり、名分は後から付けられたものにすぎない。

このような「大義名分」は、日本敗戦とともに徹底的に否定されるべきものであった。あの戦争には、いかなる大義も名分もなかったということが確認されなければならなかった。戦後日本の平和と繁栄は、戦前の「東亜永遠ノ平和」や「帝国ノ栄光」の継承によってではなく、その拒絶によってのみ達成されうるはずであった。

この「社説」は、あたかも「近隣諸国の人たち」の「傷跡」に思いをはせているかのように装っている。しかし、その実、侵略戦争の責任をぼかすためにレトリックを弄んでいるにすぎない。その思考方式と精神性は「近隣諸国」の民衆の心とは恐ろしいまでにかけ離れている。ほんとうに「近隣諸国」の民衆との和解を願うなら、最低限、「宣戦詔書」など持ち出してはならなかった。

3

この「社説」は、前に引用した部分以下で、戦後米国が「日本再建に役立たせようと」して天皇制を擁護したが、「この考え方はよい結果を生んだ。もしも天皇制廃止ということになっていたら、敗戦の混乱は加速され、復興は遅れていたに違いない」と断言している。

ほんとうにこう断言してよいのか。かりに経済的な「復興」が遅れることがあっても、なすべきよりかけがえのないことがあったのではないか。それを深く内省した上での言葉ではない。

極東国際軍事裁判では、連合国側十二ヵ国に対する日本の戦争犯罪が裁かれたが、日本の朝鮮に対する犯罪は裁きの対象にはされなかった。朝鮮はただ、朝鮮人BC級戦犯が被告席に立たされるというアイロニーによってのみ、この裁判にかかわったのである。

極東国際軍事裁判を「勝者の裁き」と呼び、その不当さや欠陥を言いたてる人びとが日本にいる。私は、日本の犯罪行為そのものを相対化し免責しようとするその人びとの底意には賛成しない。しかし、その人びととは逆の意味で、極東裁判は真に裁くべきものを裁かなかった欠陥裁判であったことを認める。極東裁判では、朝鮮民族に対して日本が犯した「平和に対する罪」「人道に対する罪」は一切不問のままに放置された。したがって、日本は戦争中いろいろ酷いこともしたがそれはすべて極東裁判でケリがついた、と済ますことは許されない。ケリはついていないのである。

朝鮮民族の代表は、サンフランシスコ講和会議にも加わることがなかった。米国は当初、韓国代表を加えるつもりがあったが、日本が反対したのである。田中宏氏によると、ダレス第三次来日(一九五一年四月)の際の日本側(吉田首相、井口外務次官、西村条約局長)との会談内容を伝える次のような米国務省の記録がある。(「不条理な在日朝鮮人政策の出立」「季刊三千里」第八号)

ダレス特使は韓国が条約の署名国になることに日本政府が反対であることを理解すると述べ た。吉田氏はその理解に間違いないと答え、さらに日本政府の見解を記した文書を提出した。 ダレス特使は、大部分が共産主義者である在日朝鮮人は条約による特権を有するべきでないと いう日本政府の論拠が説得力を有することを認めると述べた。ダレス氏は、降伏時点における交戦国である連合国に、これらの特権を限定するという形で、その問題を考慮してもよいと示唆した。……

こうして、「日本と戦争関係になかった」という口実で、朝鮮代表は講和会議から排除されたのである。

戦後処理の過程は、「朝鮮」不在に終始した。いや、それは、米国と日本による「朝鮮」黙殺というべきである。日本は、朝鮮に対する自己の犯罪の責任追及を免れるため、米国は自己の利益に沿う極東の戦後秩序を造り出すために、「朝鮮」を黙殺したのである。

オーストラリアなどの反対を押しきって、米国が天皇の戦争責任を不問に付したのも、同じ戦略から生じたことである。この点に関し、韓国の「東亜日報」も、一月九日付の社説で、天皇の戦争責任が問われなかったことは、「天皇制を戦後日本支配の道具に利用した米国の責任」と指摘している。

米国の極東戦略によって、日本敗戦後も、朝鮮の南北分断は言うに及ばず、アジアの民衆は苦難を強いられ続けた。米国基地として長く占領下に置かれた沖縄を思ってみるだけでもよい。天皇みずからが、米国の沖縄占領継続を積極的に認めたことは、先頃公表された入江侍従長の日記でも裏付けられた。朝鮮戦争とベトナム戦争に、日本は米軍への基地提供、便宜の供与、軍需の分担という形で、実態上参戦したも同様のかかわりを持った。しかも、特需景気によって「復興」への足がかりを得て、日本財界は「神風が吹いた」とうけに入ったのだった。

これらすべてのことに思いをいたし、その上でなお、日本人は、米国の戦後処理、なかんずく天皇制擁護が「よい結果を生んだ」と断言するのだろうか。

4

朝鮮民族は、南、北、在日を問わず、こぞって日本の朝鮮侵略と植民地支配の歴史的責任を問うている。

一例をあげれば、一月九日の「東亜日報」の社説は、こう書いている。

……いかに否認しようとも、全ての宣戦布告が彼の名によってなされたという事実までも否認することはできない。「アジア」諸国に対する日本の支配が「天皇」の名によってほしいままにされたということも、また厳然たる事実だ。

その暗黒の暴風の中で、この地の同胞は生命と言語と文字と姓名を失った。子どものころから「皇国臣民の誓詞」を暗唱させられ、徴兵と徴用、それと挺身隊の屈辱を忘れることはできない。彼らが残した軍国主義と官僚主義はもちろん、いまだ三十五年間教えこまれた「日本色」の残滓を全て清算するにはほど遠い。「昭和時代」の傷跡はそれほどまでに深いものだ。

それにもかかわらず「アジア」と太平洋を踏みにじった彼の戦争責任は峻厳に問われなかった。植民地時代のさまざまな暴政についても「遺憾」だけを明らかにしただけで公式の謝罪は表明されていない。

いたずらに死者を鞭打てと騒いでいるのではない。朝鮮と日本が災厄の「昭和」を過去のものとし、真に和解するためには、歴史の真実を直視することが是非とも必要なのである。

これに対して、この間日本のマスコミ紙上にあらわれた「戦争責任」論議は、二重に矮小化されているようにみえる。

一つには、議論を一九四一年十二月の対米英開戦の責任論に局限していくこと(これは対照的に、「終戦」の「ご聖断」を美化・強調する作用を伴う)。いま一つには、道義的、政治的責任論を回避したまま、いわゆる天皇の法的責任論の形式論理へと矮小化していくこと(もちろん、天皇が法的にも責任を免れないことは明白である。「すべては究極的に、天皇の命令だった。しかし、天皇に責任はない。なぜなら、自分たちの法律では、彼は神聖不可侵だったから」──このような理屈が通用するわけもない。しかし、この点を詳しく述べることは本稿の目的ではない)。

対米英開戦の責任のみが問題だとする人には、それでは朝鮮・台湾・「満州」の植民地を保持し収奪を継続しつつ太平洋戦争だけを回避することができればよかったのか、と反問しなければならない。負けさえしなければ、侵略は正当化されるのか、と。

歴史的にみると、すでに日清戦争が中国侵略であり、朝鮮の民族自主権に対する干渉戦争だった。日露戦争は、中国東北地方の「権益」と朝鮮半島の支配権をめぐる帝国主義戦争であった。日露開戦詔勅は「韓国ノ存亡ハ実ニ帝国安危ノ繋ル所」と「大義名分」を述べている。これら、日本にとっての「勝ち戦」の集積の末に、「満州事変」があり「日中戦争」があり、太平洋戦争という「負け戦」があった。それらは一つながりの必然性の上の出来事だったのであり、日本にとって都合のいいところで勝手に止まるわけにはいかない。なぜなら、侵略される側が、決して侵略されたままに甘んじてはいないからだ。日本に「負け戦」をもたらした最大の原因は、奪われても殺されても抵抗をやめることのなかった被支配諸民族の力なのである。

戦後歴代の日本支配層が、朝鮮植民地支配の歴史的責任を認めたことはただの一度もない。

第三次日韓会議の久保田貫一郎代表は、「日本の朝鮮統治は朝鮮人に恩恵を与えた」と発言し、第七次日韓会談の高杉晋一代表も「日本は朝鮮に工場や家屋、山林などをみなおいてきた。創氏改名もよかった」と発言した。椎名悦三郎は「台湾を経営し、朝鮮を合邦し、満州に五族共和の夢を託したことが日本帝国主義というなら、それは栄光の帝国主義」と言った。

一九六五年の日韓条約の第二条は、かつて両国間で締結された旧条約・協定は「もはや無効である」と記している。しかし、日本政府は、一九一〇年の「日韓併合条約」は一九六五年の時点まで有効だったとし、朝鮮植民地支配は合法的だったとの立場をとり続けている。これは、一九八六年の藤尾正行文相の「日韓併合は韓国側にも責任がある」という植民地支配肯定発言へとつながっている。

一九八二年の教科書検定において、文部省は「侵略」を「進出」と書きかえることを要求した。朝鮮人強制連行については、「当時朝鮮は日本の領土で日本人として取り扱われており、(中国人とは異なり)朝鮮人の場合は強制的とはいえない」という検定意見をつけた。また、三・一独立運動に関する記述の「日本による朝鮮支配……」という文章に、文部省の検定官は「朝鮮を支配したのは朝鮮総督府であるから、日本という表現を朝鮮総督府と改めていただきたい」と要求したが、その趣旨は「朝鮮総督府には日本人ばかりでなく、朝鮮人もまた参加していました」というものであったという(栗原純「日本の植民地支配と教科書」「季刊三千里」第四十五号)。

これはもはや、論理とはいえない。倫理の荒廃は言うまでもない。この異様な厚顔さ。自己の歴史的犯罪の責任を、いかなる強弁を用いてもうやむやにしてしまおうとする倒錯した情熱。それが日本の教育界をおおっている。それが、いま、「君が代」と「日の丸」を義務化し、東郷平八郎を教室に登場させるのだという。

三・一独立運動は、天皇に直隷する朝鮮総督長谷川好道の指揮によって、きわめて残忍に弾圧された。日本側による控え目な資料によっても、一九一九年三月一日から五月末までに、七五〇九人が殺害され、一万五九六一人が負傷させられ、四万六九四八人が検挙された。いまさら言うまでもなく、それは、日本による朝鮮民族への隠しようもない犯罪である。

このような、日本支配層のなりふりかまわぬ自己肯定が改められていない以上、一九八四年に「昭和」の天皇が全斗煥韓国大統領に対して述べた「今世紀の一時期において両国の間に不幸な過去が存在したことは誠に遺憾」との、主語も目的語もない「お言葉」が誠意あるものと受けとられなかったことは当然である。また、全斗煥には、南、北、在日をふくむ朝鮮民族の総体はもちろん、韓国国民を代表する資格も正統性もなかった。天皇と全斗煥の会見は、日韓両政府が準備した、虚構の和解劇にすぎなかったのである。

5

かつて、歴史学者の和田春樹氏は、日本人がみずから「侵略と収奪の歴史を否定して、朝鮮半島の人々との新しい関係を創造していく」好機は、日本敗戦時と、日韓条約締結時の二度あったが、これら二度の好機を日本人は逸した、と指摘した。和田氏はさらに、一九七三年の金大中拉致事件をきっかけに第三の好機が訪れた、日本人と韓国民主化運動との連帯が芽生え、日本人に朝鮮人が見えはじめた、これは「われわれ(日本人)が生まれかわるための連帯である。日本人と朝鮮半島の人々との間の歴史をすべての面で問い直し、根底からつくり直すための連帯である」と述べた(『韓国民衆をみつめること』創樹社)。

この指摘から十五年が経過した。いまや、天皇死去を「好機」として、天皇の戦争責任を免責することによる日本人全体の「一億総免責」が行なわれようとし、戦後の「復興」や「繁栄」の手ばなしの自己賛美、「侵略と収奪の歴史」の自己肯定が巨大な力で進められている。

この十五年間、韓国では試練が続いた。しかし、ここに詳しくは述べないが、長い試練の末に、韓国で民主主義と民族の統一を求める人びとは確実な前進を勝ち取りつつある。朝鮮民族の側からみると、日韓条約を強行した朴正煕にせよ、天皇との虚構の和解劇を演じた全斗煥にせよ、民族の総意を代表する資格のない権力が、日本の朝鮮支配を正しく清算するという全民族的な課題を今日まで歪曲してきたといえるのである。もちろん真の民主化も南北の統一も、それが本当に実現するためには、まだまだ数多くの試練を経なければならないであろう。「ハンギョレ新聞」が一月十五日の「死んでいない裕仁」という社説で指摘したように、「外勢への隷属を断とうとする徹底した民族の自主化努力」に逆行し、天皇を美化し、日本の朝鮮支配時代を懐かしんだり、あるいは、日本の軍事力強化を支持したりする一群の人びとが、いまなお韓国の権力内部やその周辺に存在している。この人びとは「侵略と収奪の歴史」を否定することによって達成さるべき日本と朝鮮両民族の真の和解を、朝鮮民族の側から妨げている要因である。このような要因は、依然として頑強であると言わざるをえない。

しかし、確実にいえることは、韓国では、おそろしい犠牲をいとわず闘い続ける人びとによって、このような要因は除去されつつあるということである。言いかえれば、韓国の民主化と民族統一のためのたたかいは、植民地支配からの「解放」後四十四年を経て、ようやくにして、日本と朝鮮両民族の真の和解のための条件を、朝鮮民族の側において用意しつつある。「大喪の礼」に姜英勲首相を送る人びとではなく、そのことに反対している人びとこそが、朝鮮民族側の真の和解の当事者なのである。

日本人の側がこれにどう応えるかが問われている。

「昭和」天皇の死去が、日本人にとって自己の歴史を批判的に再検証する好機を提供し、日本人が朝鮮をはじめアジア諸民族との真の友情をつくり出す第一歩を踏み出す好機を提供するかもしれない、という私の考えは、おそらく、ナイーヴすぎるのだろう。日本人は、この「第四の好機」も、みすみす逸し去ろうとするのだろうか。

「大喪の礼」を目前に、日本人たちは、侵略と植民地支配の自己否定どころか、政教分離や思想・信条の自由、表現の自由など彼らの宝までも、すすんで手放しつつあるように私には見える。その宝を得るために、日本人自身が払わされた犠牲すら忘却して。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?