【GHQに消された取り戻したい日本の歴史(命)】 ー日本国家建国の理念を取り戻そう!

【GHQに消された取り戻したい日本の歴史(命)】

ー日本国家建国の理念を取り戻そう!

◎「道義国家」の確立であり「家族国家」の建設こそ、日本建国の原点といえると思います。

*新嘗祭を終えて今こそ日本という国がどこ”を目指すのかという視点が必要だと感じます!

先日衆議院選挙の結果 新しい内閣が誕生しましたが、その前に国を背負って立つ「建国の精神」に戻れと思います。この日本という国の存在が問われている今こそ”そもそも日本という国がどこ”を目指すのかという視点が必要です。日本を大きな船に例えると 船長が誤った方向や操作することにより沈没あるいは崩壊してしまうと思います。

それでは 本来の建国の精神の原点とは

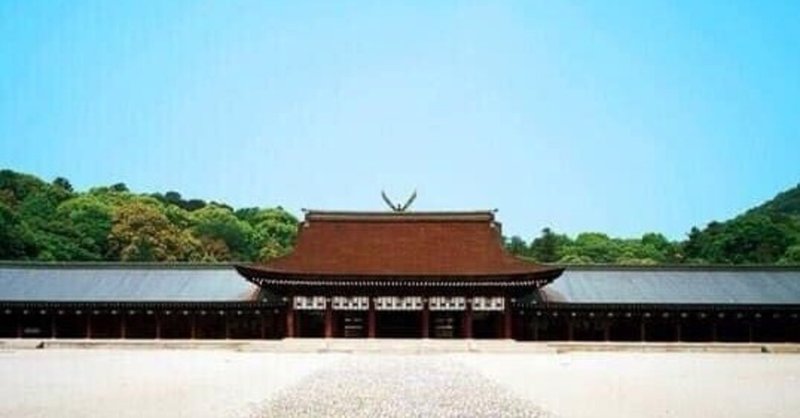

紀元前660年2月11日(皇紀元年)初代神武天皇が畝傍山の東南、現在の橿原市に都を開かれるにあたり、詔を発せられた。この「即位建都の詔」に、以来連綿として継承される日本国の理念と天皇の御心を伺う事ができると思います。

即位建都の詔(前段)

「夫(それ)大人(ひじり)の制(のり)を立て、義(ことわり)必ず時に従う。苟(いや)しくも民(おおみたから)に利(くぼさ)有らば何んぞ聖造(ひじりのわざ)に妨(たが)わん。且た当(まさ)に山林を披(ひ)き払い宮室(おおみさ)を経営(おさめつく)りて恭みて宝位(たかみくら)にのぞみ、以って元元(おおみたから)を慎むべし。」

「大人(ひじり)の制(のり)を立て」とは、正に天照大神から連綿とつづく「神の子」の自覚と、謙遜の徳を表わしている。「苟(いや)しくも民(おおみたから)に利(くぼさ)有らば」とは、国民(おおみたから)の利益になることが大前提と考えであり、「民利政治」の原則を謳っています。

この神武天皇の御心は歴代の天皇に受け継がれ、「まず、国民を第一義」とされるお心は御読みになった歌やお言葉に垣間見ることができます。

第16代 仁徳天皇ー有名な”民のかまど”です

「高き屋にのぼりて見れば煙り立つ 天のかまどは賑わいにけり」

(訳)まず、国民がちゃんと食べるものがあるかどうか、ご飯の用意をするかまどの煙にもお心を使われ、そのかまどから立ち昇る煙を見て、ほつと安心をされたのでしょう。

第56代 清和天皇

「災いは偶然に起きるものではない。みな朕の不徳の致すところからである」

肥後の国熊本地方で起きた洪水に際して、天災さえもご自身の不徳から国民を苦しめたのだと、心より反省なさっている。

第59代 宇多天皇

「天をうらまず、人をとがめず、神を責めず、朕が不徳の致すところである。」

「国を富ますはただひとつ、体を臣民にあわせるのみである。」

やはり、当時に起きた洪水や疫病の蔓延にお心を痛められての言葉である。自分の考えを国民に押し付けるのではなく、あくまでも国民の立場になって心を合わせなければならないと話されている記録がある。

第122代 明治天皇ー私が大好きな歌です

「罪あらば吾をとがめよ天津神 民はわが身の生みし子なれば」

あまりにも有名な御歌のひとつである。御世は大変な時代の変わりようであり、不幸な出来事も数多く起きた。それらの責任はすべて自分にあるとされるお心である。明治天皇はその在生中になんと93,032首の御歌を詠まれている。一日に実に20首の御歌を詠まれたことになる。それも0才から数えてである。その歌の大半が国民を思い、自らを反省される歌である。

即位建都の詔(後段)

「上(かみ)は則(すなわ)ち乾霊(あまつかみ)の国を授けたまいし徳(うつくしび)に答え、下(しも)は即ち皇孫(す めみま)の正(ただしき)を養いたまいし心を弘(ひろ)めん。然して後に六合(りくごう)を兼ねて、以って都を開き、八紘(あめがした)を掩(おお)ひて宇(いえ)と為すこと亦可(し)からずや」

「上は則ち乾霊の国」とは、武力で先住民を制圧したのではなく、天の大神より国を委託たれたという謙虚な 気持ちを表わしている。それは「天壌無窮の神勅」によく表われています。

『天壤無窮の神勅』(てんじょうむきゅうのしんちょく)こそ、わが国民が命をかけて守るべきものなり。 *『天壤無窮の神勅』にはまさしく日本という国の成り立ちそのものが表現されていると思います。太陽神であり皇室の祖先神である天照大神の御孫であられる邇邇藝命(ににぎのみこと)が地上に天降られる時に、天照大神が邇邇藝命に与えられた<神勅>のひとつです。

「豊葦原の千五百秋(ちいほあき)の瑞穂の國は、これ吾が子孫(うみのこ)の王(きみ)たるべき地(くに)なり。爾(いまし)皇孫(すめみま)、就(ゆ)きて治(し)らせ。行矣(さきくませ)。寶祚(あまつひつぎ)の隆(さか)えまさむこと、當(まさ)に天壤と窮まりなかるべし」 これを現代國語に訳すと、「豊かな葦原で秋になると稲穂がたくさん稔る國は私の生みの子が統治すべき地である。なんじ皇孫よ、これから行って統治しなさい。元気で行きなさい。天の日の神の靈統を継ぐ者が栄えるであろうことは、天地と共に永遠で窮まりないであろう」というほどの意である。

そして神の国の正義を自己の中に養い修養して、喜べば喜び事が喜びにくるの原理に従って慶びを積み、心を明るくして神の光を自己に受信しうる波長を心に起こすと、自然に「八紘を掩ひて宇と為す」ことができるのである。まず日本が為すべきことは、◎「道義国家」の確立であると言っている。

「六合を兼ねて」とは上下四方、十方世界、世界の中心にということであり、「八紘一宇」とは、四海一家、世界は道義の世界ではひとつということであり、家族であるとのことである。「世界は一家、人類は皆兄弟」という意味です。

◎「家族国家」の建設こそ、日本建国の原点といえます。

第122代 明治天皇

「四方(よも)の海 皆はらからと思う世に など波風の立ちさわぐらむ」

「八紘一宇」の言葉は、不幸な使い方もされたが、本来の意味は「天に道義があり平和があるように地にもその世界を実現しよう。」というものである。

縄文時代から まずは家族を大切にし そこにはルールがあり道徳がありました。日本人はそのDNAを守り続けてきたのです。

大東亜戦争の前も最中も、日本は本当に現地の人々のために尽くしています。なぜならそれは、日本が統治することになったその瞬間から、その地にいる人々は家族だったからです。

中小企業の経営者にとって、社員は家族です。

江戸時代も長屋の人たちは皆家族でした。

地域でも、昔は、子供が悪さをしていると、町内の大人が「コラァ!!」とやったものです。近所の子供たちが、みんな我が子同然の家族そのものという意思があったからです。

日本は、もういちど建国の原点である家族国家の建設という理念に立ち返り、そこを出発点として日本人家族としての絆、会社とそこで働く人々の絆、親子兄弟の絆そして天皇陛下を中心として日本人同志の絆を強くしこの荒波を乗り切っていこう!

と強く思う今日この頃です。

長文お読み頂きましてありがとうございます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?