読書メモ② 『郝景芳短篇集』

かつて哲学者のサルトルは文学の役割についてこう書いた。「文学には楽しみをもたらし、想像力を刺激し、感性を豊かにするだけでなく、読者や広く一般大衆に社会問題への認識を促す手段となるのだ。」と。なるほど、サルトルが言うように文学とは古くより読む者に問いを投げかけてきた。中でもSFというジャンルに関しては、有り得るかもしれない虚構の社会を描くことで、物語を経由することで今の社会の姿、未来の有るべき社会について考えさせられることがある。例えば、ジョージ・オーウェルの『1984年』がその典型であろう。「ビッグブラザー」による監視社会と全体主義国家を描いた本作は、この本が出版された当時はスターリンによる独裁国家を連想させ、現代においてはAIやインターネットによる監視社会のメタファーとして語られる事が多い。アメリカではトランプ大統領の就任後にこの本の売上が急増している。今回読んだ『郝景芳短篇集』−の中の『折りたたみ北京』では、折りたたみの都市・北京という奇妙な都市を舞台にして、「労働」にまつわる問題を考える事のできる良作だ。

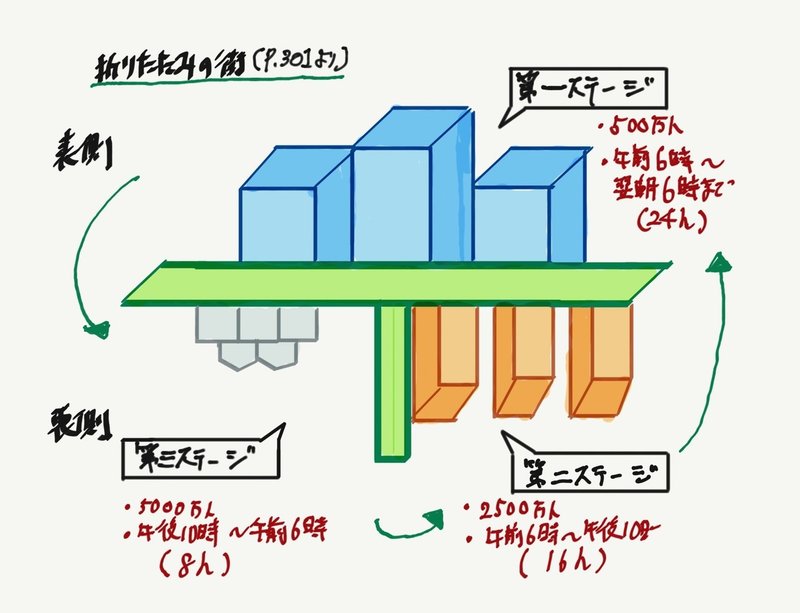

まずは折りたたみの街という変わった世界設定について簡単に触れておきたい。分かりやすいように図にしてみたので上図を参考にしてほしい。この「北京」は3つのステージに別れており、時間帯によって「展開」されるステージと「折りたたまれて」いるステージが異なる。例えば、午前六時から翌朝六時までの時間帯は第一ステージが展開され、翌朝午前六時からは第一ステージが折りたたまれて、第二ステージが展開されるといった具合だ。計三ステージの展開を48時間をかけて一周し、それぞれに人口も都市の発展具合も異なる。中でも実社会と異なるのは「時間」の格差だろう。第一ステージは24時間、第二は16時間、第三は8時間。住人が活動できる時間は「展開」されている時間のみで、この本の主人公が住む第三ステージでは所定の時間に「コクーン」に入って催眠ガスで強制的に眠らされる。そして多少の例外はあれども、基本的にはそれぞれのステージの住民は別のステージに移動することはない。ヒエラルキーが明確で「住み分け」がされており、それぞれに街の風景も住んでいる住人の性質も全く違うのが興味深い。第三ステージの街は汚く、住民はやや粗暴に描かれ、貧民街のような印象を受ける。第二ステージはスーツをきた男性女性が急いで横断歩道を渡っている、現代の都市の典型のようなイメージ。第一ステージは、広々としていて人々の身なりもよく、無人のスーパーマケットや低層の複合施設のある、先進的な都市だ。世界の富の82%が上位1%の富裕層に集中されているとも言われる現代の経済格差を反映されているように思える。

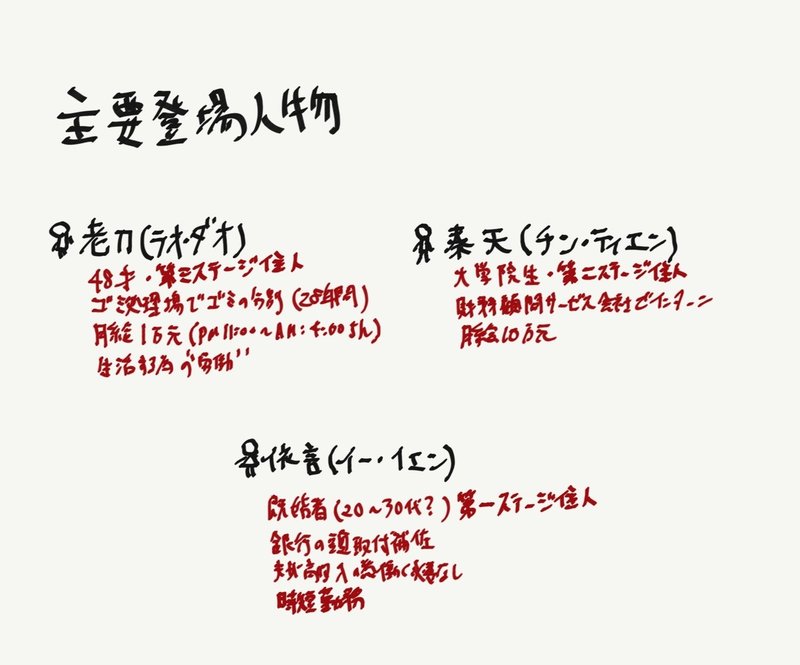

主人公は第三ステージに住む48歳の男性・老刀(ラオ・ダオ)。本書は、老刀が血の繋がりのない子供・糖糖(カンカン)の養育費を得るために第二ステージの住人・泰天(チン・ティエン)に依頼されて、泰天の想い人であり第一ステージの住人・依言(イー・イエン)の元に手紙を渡しに、違法な裏技を使って向かうという筋になっている。サラッと読んでも物語として面白いのだが、労働観と格差に注目するとこの作品の提示するメッセージが見えてくるだろう。老刀は3つの都市を移動し、それぞれの住民と交流することになる。主要登場人物の3人を比較してみよう。例えば、老刀はゴミ処理場でゴミの収集を仕事としており、月給1万元であるのに対して、老刀の依頼人である泰天は大学院生であり、インターンでの収入であるにもかかわらず老刀の10倍の月収10万円だ。依言に至っては銀行の頭取補佐として時短勤務でありながら40万元。賃金の格差もさることながら、なぜ働くのかといった労働観の違いも描かれている。老刀は短調な繰り返し作業を行うことでどうにか生計をたてるというような生活の為の労働であり、泰天自身の仕事の描写は少ないが、泰天とルームシェアする第二ステージの友人は政府機関に入って出世の階段を登りたいといったような自己実現としての労働だ。依言は夫が高収入の為金銭的には働く必要は全くないが、家にずっといるのが嫌で新しい事を学んだり、新しい人と出会ったりすることが好きで仕事をしている。ここでは、収入や社会階層が高いほど生活のために働かなくてもよく、仕事が手段ではなく目的になっている。このような格差は空想の世界の中だけでなく、現実世界でも見受けられるような気がするのは私だけだろうか。

この物語で印象的なのは終盤の祝賀パーティにおける一幕だ。老刀は依言に手紙を渡した後、ある祝賀パーティーに迷い込み、そこで依言の夫である呉聞(ウー・ウェン)が政府の偉い人らしい老人に自動廃棄物処理場の提案をしているところを盗み聞きする。老人は「もし私が君の計画を認め、それが実行されれば、重大な結果が待ち受けている。君の方法には労働者が不要だ。仕事を失うことになる数千万の人々を、どうするつもりだ?」と首を横に振ってしまう。衛生的であり経済的にも合理的な提案であるにも関わらず、大量の失業者を生まない為に無くすことができる仕事を敢えて残しているのだ。ゴミ処理場で働く老刀の仕事などは当然無くなる事が予想されるものの、当の老刀は「自動廃棄物処理場とはどんな形をしているのだろう?いいものなのか、それとも悪いものなのか?」とそこに思い至らないところが絶望的であり、滑稽ですらある。

このような呉聞の老人の会話は、本書の訳者あとがきにも少し触れられているが、歴史学者であるユヴァル・ノア・ハラリの言う「無要者階級」と関連付けて考える事ができる。AIとバイオテクノロジーの出現によって、AIやロボットより優れた結果を出すことができない為に雇用することができないという新しい階級「無要者階級」が出現すると予測している。この物語に出てくる老刀はいわば無用者階級の予備軍とも言えるだろう。また、経済学者のケインズは1930年に「余暇が十分にある豊かな時代がくる反面、平凡な人にとって暇な時間をどう使うかという恐ろしい問題」が発生すると予測したようで(「余暇が十分にある一方で」とは、現代ではAIによる労働時間削減・ベーシックインカムの導入が想起される)、管付雅信さんはその著書『動物と機械から離れて』の中でケインズの言葉を引用しながら、AIが人間の知性を凌駕するシンギュラリティは来ないが、ケインズの予言は当たるとしている。この物語において「無用者階級」と「暇な時間をどう使うか」といった問題の発生は、無くす事のできる労働を敢えて残しておくことで予め防がれている。しかしながら、それが最善の選択だとは思えず、第二の選択、第三の選択を筆者に問われているようだ。また、本作は映画化が決定されており、これから短編から長編に書き直される。本作で描かれた労働と格差の問題がどのように掘り下げられるのか、今から楽しみだ。

お読みいただきありがとうございます。頂いたサポートは読書に使おうと思います。