vol.88 佐藤春夫「田園の憂鬱」を読んで

物語らしい物語のない小説だった。主人公の「彼」は佐藤春夫自身なのだろうか。

妻と犬2匹と猫1匹を連れて田舎暮らしを始めた神経衰弱の「彼」の日々が、綿密に語られていた。

なぜ神経衰弱になったのか、過去のことは何も書かれていないが、田舎暮らしのその描写は、叙情的で病的な心情にあふれており、詩人としても広く認められていた当時の佐藤春夫の苛立ちが伝わった。

この小説は、佐藤春夫26歳(1918年)の作品。彼は20歳の頃から慢性の不眠症を患い、徴兵検査で不合格となっていた。その頃、遠藤幸子という女優と同棲し、この作品に出ている妻のモデルという解説があった。

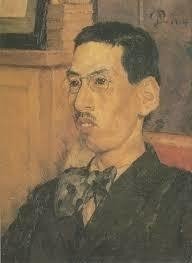

<この自画像は高村光太郎に描いてもらった20歳の佐藤春夫>

初めて読む佐藤春夫の文章は繊細で、「彼」の心情風景を赤裸々につづったものだった。

彼の詩的な感性や教養がにじみ出ている文章を書き留めておく。

「真夏の廃園は茂るがままであった。すべての樹は、土の中ふかく出来るだけ根を張って、そこから土の力を汲み上げ、葉を彼等の体一面につけて、太陽の光を思う存分に吸い込んでいるのであった。松は松として生き、桜は桜として、槙は槙として生きた。出来るだけ多くの太陽の光を浴びて、己を大きくするために、彼らは枝を突き延ばした。互いに各々の意思を遂げている間に、各々の枝は重なり合い、ぶつかり合い、絡み合いひしめき合った。(略)これが彼らの生きようとする意思である」(p58)

都会の喧騒から逃れて田舎暮らしを始めようと、これから住む旧家の廃園をつくづくと眺める「彼」は、このように感じていた。この自然の力強さを、都会の生存競争や闘争の場と重ねたのかもしれない。

そんな彼が始めた田舎暮らしは、孤独、倦怠、憂鬱ばかりが並んでいた。

この小説、内容にあまり入り込めなかったが、都会から逃れ、田舎暮らしを始めた100年前の青年の苛立ちに興味が湧いた。鬱屈した心情風景を綿密に表している表現は、詩的なものだった。

先日、東洋経済に「住みたい田舎ベストランギング」という特集記事があった。それぞれの視点で田舎の良さを評価し、人生の楽しみ方が紹介されていた。今では、豊かさを求めて田舎暮らしを始めるらしい。

佐藤春夫が生きた100年前の田舎への移住は、負のイメージが強かったように思う。大正元年、新しいものにこそ価値があり、田舎にはそれがなかった。青年の心は、田園の美しさよりも憂鬱さにとらわれていたのかもしれない。

それぞれの時代に生きた人間の心を想像できる楽しさも、近代文学の楽しみ方だと改めて思った。

おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?