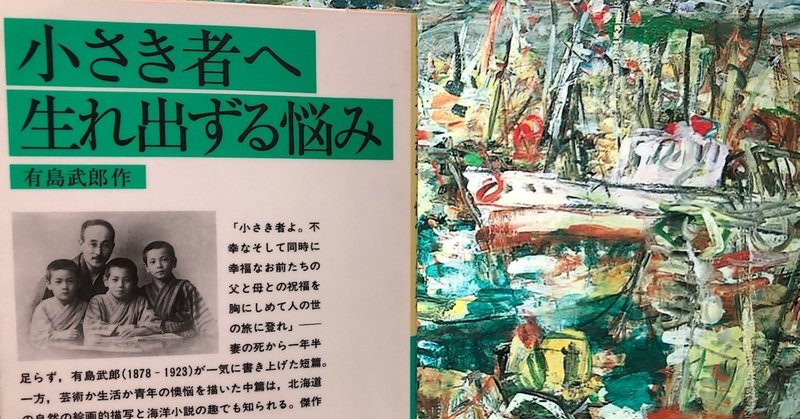

vol.91 有島武郎「生れ出ずる悩み」を読んで

心の奥の生々しい悩みにひたって、どこか落ち着かない感じのまま読みおわった。

大正7年(1918年)、毎日新聞に連載された「生れ出ずる悩み」は、画家を目指しながらも、才能に自信が持てず、生活のために働こうとする青年と、その青年をおもんばかる文学者の煩悶が描かれていた。

又吉直樹氏の作品も、よく創造的な職業への苦悩を題材とした小説があるように思うが、100年前の有島は、この作品に何を込めたのだろうか。

冒頭の文章から、文学者として悩んでいる有島自身の言葉があった。

「私は自分の仕事を神聖なものにしようとしていた。そこに自分の芸術の宮殿を築き上げようともがいていた。(中略)滞りがちな筆を叱りつけ叱りつけ運ばそうとしていた。寒い。原稿紙の手ざわりは氷のようだった。(p29)」

画家の才能を持ちながらも、生活のために漁師を続ける「君」に、文学者として生きようと踏み出したが、どうも上手くいかない「私」の悩みをぶつけていた。

それがとても生々しく、特に、「私の想像にまかせて」書いたとする、「君」が海で遭難しかける場面は、迫ってくるようなリアリティーを感じた。嵐の海で、次々に起こる危機を乗り越えながら、「死にはしないぞ」と叫ぶ漁師の姿は、文学者として苦悩している有島自身を語っているように思った。

下記の記述からもそう思った。

「この短からぬ時間は私の身の上にも相当の変化を引き起こした。(中略)不幸のつぎつぎに足もとからまくし上るのを手をこまねいてじっと眺めねばならなかった。心の中に起こった危機の中で、私は捨て身になって、見も知らぬ新しい世界に乗り出すことを余儀なくされた。それは文学者としての生活だった。(p38)」

この文学者の悩みが吐露された作品に、高い評価が集まったのは、時代がそうさせたのかもしれない。

この年、第一次世界大戦が終結し、スペイン風邪の大流行で、国内でも45万人の死者が出ていた。そんな不安定な社会情勢の中で、「生れ出ずる悩み」と題する新聞連載は、読者の「いらだち」や「悩み」と重なったのかもしれない。

それにしてもこの「生れ出ずる悩み」、遠い昔、中高の頃、現代文の試験に出た覚えがある。しかし、内容は全く覚えていなかった。

あの頃の僕は、悩んでいるように見せかけて、心の中では、目の前の成績に一喜一憂していただけのように思う。

おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?