vol.93 ドストエフスキー「地下室の手記」を読んで(安岡治子訳)

僕も、10代のころ、「俺」にあるような自意識があった。他人が自分のことをどう見ているか気になりすぎて、人の輪に入っていけず、それでも友人を作らなければと、恋愛をしなければと、自分を追い立てて、こんがらがっていた。

ペテルブルグの地下室にこもって「手記」を書いている40歳の「俺」も、自分の意識に苦しんでいた。

この作品、語り手の「俺」のこじれた思考に、あまりにも過激な自意識過剰人間に、ぷっと吹き出すほどだった。どこか、自分と似ているかもしれないと思いながらも、決して友人にはなれないけれど、ほっとけない親近感を覚えた。

第1章の『地下室』では、「俺」の思想が書かれていた。第2章の『ぼた雪に寄せて』では、40歳となった「俺」が、24歳の時の「俺」を回想して、なぜこうなったのかを告白していた。

その第2章の「手記」に、なんとも言えない「俺」の悲しさを感じた。

歓迎されていない「一段下の人間」のパーティーに行く。しかも「失敗を予感しながら」わざわざ出かける。

予感通りに、旧友たちのパーティーに敗退した「俺」は、理想が高く、その理想通りにいかない自分に対して、ほどほど嫌になる。「俺はひとりぼっちなのに連中はみなぐるだ」と考えてしまう。

そして、娼婦リーザとの一件は印象的だった。

リーザは娼婦としてではなく、一人の人間として「俺」の話に答えてくれた。望んでいる「平等」があった。それなのに、リーザに、悪意に満ちた言葉を言い放つ。そして、その愚かさに、自分で耐えきれなくて、15分間泣き続けた。(p248)

その「俺」の辛さが、この手記を書かせたのだと思った。

そして、40歳になった今でも、「俺」は、「安っぽい幸福と高尚な苦悩の、どちらがいいだろうか?(p258)」と、この極端な選択肢にとらわれ続けている。

自分のありのままをさらけ出してしまった結果、社会と孤立してしまう。本心は、社会と「美にして崇高なる」調和の中で生きたいのに、ことごとく自分の存在を主張するあまり、砕けてしまう。それなのに、「人恋しさ」がにじみ出ている「俺」の気持ちを、愛おしくも感じた。

とにかく、この「俺」が気になる。

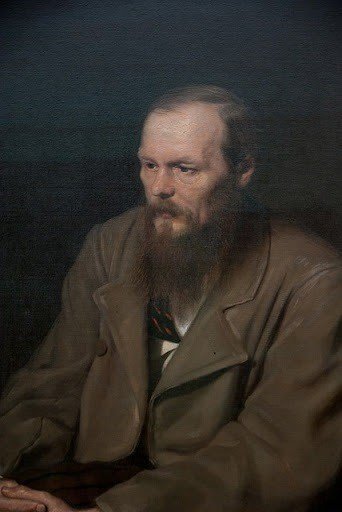

著者ドストエフスキーが、冒頭に、「俺」について語っていた。

「こうした手記の作者のような人物は、そもそも我々の社会が形成された事情を考慮すれば、我々の社会に存在する可能性は大いにある。いや、それどこらか、むしろ必ずや存在するに違いない」

これは19世紀に書かれた作品だが、今でもここに登場する「俺」に近い人は、いるように思う。いや、むしろ増えているのではないか。それは、本人が望んでいることではなく、やはり、社会がその存在を生み出しているように思う。ある意味僕も「俺」に近いかもしれない。

今、トム・ウェイツの「underground」を聞いた。地下室の「俺」と重なった。「俺」がそこで歌っているように感じた。じわっと涙がにじんだ。

おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?