灯台守はバーにいる

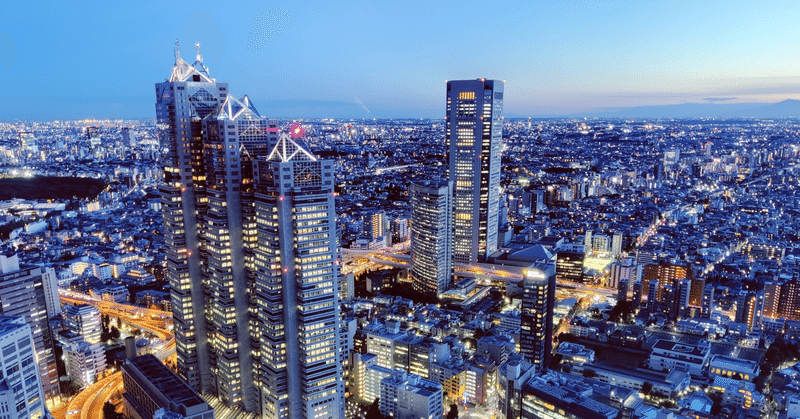

せっかく開いた桜の花が、嵐のような雨に打たれ無残にもうなだれていた。午後7時、巨大な生命体の血管のごとく網羅された地下鉄の、これまた真っ赤な丸ノ内線に揺られる。乗客の群れをかきわけ新宿御苑前駅で降り、歩くこと数分。たどり着いたのが「仲通り」。ゲイタウン・新宿二丁目の目抜き通りである。

この荒天というのに、通りに面したバーの店先では大勢の若い客が瓶ビール片手に大声を上げている。外国人観光客もたくさんいる。寒くないのか、ジャケットを羽織らず酒をあおる客もいる。

新宿二丁目は、新宿通りと靖国通りを結ぶ、この仲通りを中心に、東西約300メートル、南北約350メートルの小さな街。性的少数者やアライ(支援者)にとっては、かけがえのない拠り所である。「新宿二丁目」の前身は、江戸から続いた遊郭だった。1958(昭和33)年、「売春防止法」によってそれが廃止されると、1960〜70年代あたりから性的少数者の店が増えていった。現在は約400軒を超す店舗がひしめき、世界屈指のLGBTQタウンに発展した。

仲通りに面した古い雑居ビルの一角に、そのバーはある。

10席もない、カウンターだけの小さなバー。窓もない。カラオケもない。濃茶色の壁につくりつけた棚には、客のボトルが並ぶ。このバーにやってくる客は、どういうわけか、ひとりが多い。

マスターはお通しの仕込みをしていた。今年で51歳。ひとりでバーを営み、店を開けてからこの春で24年だ。マスターは手を止めずに語る。

「街は変わったよ。少なくとも24年前、この街で遊ぶノンケ(異性愛者)はもっと少なかったね。あと、あの時は、2丁目は最悪の時代だったから」

99年頃、老舗ゲイバーが何軒も閉店したうえ、空前の「新橋ブーム」が起きた。ゲイバーといえば新宿だったのに、新橋へ移る人気店が出てきて、スーツ姿の客はこぞって新宿から遠ざかった。

この日、さっそく1人目の客がやってきた。清掃事業大手のサラリーマン、照(しょう)。この夏で45歳になる。

「初めて店に来たのは21歳。当時、お付き合いしていた人に連れてきてもらったんです。ネット掲示板で会った人で、14歳上でした」

照は北国出身で、当時、菓子屋の正社員を辞め、首都圏で夜勤や短期のバイトに明け暮れていた。バーに連れてきてくれた人は、照が初めて付き合った相手だが、3、4カ月で別れてしまった。破局の理由は覚えていない。ただ、20年以上経った今も飯を食いに行く仲に落ち着いている。

「別れてからも、1人で飲みに来ていたんだけど、まだ若くて、他人とどう接していいか、距離感がわかんなくて危なっかしかった。なんか誰にでもついてっちゃうみたいな」

自分は男性として男性を愛する人間である。照は18、19歳の頃には確信していた。だが、「普通と異なる人生」を歩んで良いのか、逡巡した。だから、バーに通うようになってからも、女性と交際した。でも、うまくいかなかった。

刹那的な遊び方を続ける照に見かねたマスターがある夜、彼をこっぴどく叱った。照は振り返る。

「話し方、コミュニケーションの取り方、立ち振る舞い、一から教えてくれた。一時期、反抗期みたいになった時もあったけど、やっぱりマスターやお客さんと話したい。そう思って通います」

それから20年、バーは照のお得意先でもある。

「お店のマットを2週間に1回、空気清浄機のフィルタを4週間に1度、交換しに来るんです」

新宿二丁目界隈の、照の行きつけ約10軒が取引先に。引っ込み思案の青年は、いつしか凛々しい営業マンになった。ここ数年、照が思うのは、性的少数者への理解が急速に進んできたことだ。

「職場で細かいことは言ってないけど、一部の同僚には(ゲイだということを)話している。『隠さないと』と思わなくなった。ラクになったかな」

ただ、照の仕事は危機を迎える。未曾有の疫禍だった。マットの交換どころか、取引先の多くが休業を命じられてしまった。

「このあたりのお店も全部そうでした。閉店した店もあるし、経費削減で他社に切り替える店もあった。でも、しょうがない。お客さんの生活があるし、無理は言えない。空気清浄機のほうは順調に取引先を増やしているし、リペア(修理)の仕事も始めて、どうにか生きています」(照)

マスターも、話に加わってきた。

「お酒が出すのが駄目になって、時短にもなった。まるっきり休んだ時期もあったから、アルバイトに明け暮れていたよ」

コンビニ弁当のおかずを詰める作業、配送センターの仕分け作業、高級マンションのゴミ処理係。すべて日雇いだった。

「病気を怖がっていてもしょうがない。持続化給付金をもらったけど、時間がもったいない。百合子(都知事)? わけわかんないものと戦う時に、煽(あお)るのは良くない。何の根拠かわかんない人数を発表して、レインボーブリッジを赤く染めて。あんなくだらないこと、いらないんだよ、電気代かかるんだから」

酒の提供を自粛させられた時、この界隈では看板を消して営業する店があった。マスターは言う。

「難しいな。コロナに対してはみんなの考え方がみんな違う。不謹慎と思ってしまえば簡単だけど、生活とかいろんなことがあるから」

バーを訪れる客らにも同様、この3年は暗い影を落とした。エンタメ系で仕事を失った客もいる。それでも、と、マスターは言う。

「東京はありがたいんだよね。なんだかんだ食い繋ぐ方法がある。店の家賃だって優遇は全然ない。その代わり、うちのオーナーは給付金の書類とか送ってくれた。優しいね」

いっぽうで、東京五輪・パラリンピック開催のニュース。マスターは憤りを隠さない。

「東京じゃなくていい。未開発の土地を綺麗にしてスポーツと文化の交流をするのが五輪。コロナ対策が間に合わないのに意地で開催する必要があったのか。都民をバカにしているよ」

照が会計を済ませて出て行く。クローゼット(性的指向を明かさない)パートナーとの同居先に帰っていく。相手がそういう考えだから、性的少数者パートナーシップ制度が自治体にあっても、それにふたりが宣誓することは「ない」と言い切る。

それから小一時間経ち、バーのドアが開いた。商社に勤める50歳の陸(りく)がやってきた。

陸は、東京から新幹線に揺られ約4時間の、海に面した街で生まれ育った。3人きょうだいの末っ子の陸は、都内の私立大学に通い始めた頃から、新宿二丁目に入り浸っている。陸は笑う。

「飲むのも好きだし、遊ぶのも好きだったから、週末はぜんぜん家に帰らなかったね」

酒好きの陸は豪快に飲み歩いては、ときに暴言を吐いてまわった。そのせいで、二丁目ではいくつか出禁になったバーもある。

そんな陸が心を入れ替えた瞬間がある。それは、2018年、彼の父親が腎臓がんで逝ったことだ。がんが判明後、陸は文字通り毎週末、往復8時間をかけて実家に戻り、父を看病し続けた。陸自身も、職場のモンスター部下に悩まされ、過呼吸症候群になり精神的に追い詰められた。さらに、母親にもがんが見つかったという。幸い、母の体調は寛解しているが、陸は、自分自身の将来の設計図を描き直そうとしている。

「この先、東京を離れて実家に戻るかも。ひと昔前なら、50代で独身だといろいろ言われたけど、今はノンケも『おひとりさま』が多いしね」

酒が進むうち、陸の呂律が回らなくなってきた。絡み酒になり、筆者の肩を組んできた。雨も酷いし帰ったほうが良いよ、そう諭すと、陸は意外にも素直に席を立った。20年前の陸なら「朝までコース」だったのに。筆者は少し悲しくなった。

再び、マスターと2人だけになる。

「陸は、一番のはぐれもん。あの性格はいいよね。みんなと仲良くしたいけど、方法がわからない。でも曲がったことが大嫌いなんだ。正義を犯すと、きばをむく」

マスターは陸のグラスをしまうと、違う話を語り始めた。

「僕は、店を辞めたくなったことが、これまで4回あったよ」

30代後半で胃がんが見つかった。客が順調に増えていた頃のことだった。病気のことは、客には絶対相談しないと決めていた。言っても治らないからね、とマスターは笑う。

「次に辞めたくなったのは?」

「3・11。確実にお客さんが減った。『道楽がイカガワシイ、不謹慎だ』って」

「たしかに、あの時、僕も来なかった」

「いいよ別に」

「あの時、お店は休んでいたの?」

「直後は休まなかった。でも、お客さんで、東北と関わりのある方々と一緒にボランティアに行ってた。気仙沼でワカメ漁の網とか、ごみ取りに。もう、『お店、どうでもいいや』って休んで」

マスターはそう言うと、鶏肉と筍の煮物の準備を始めた。マスターの実家は、かつては宮大工だったという、東京・下町の工務店だ。

中学2年の時に、マスターは家出をする。

中学に入ったばかりの時、空手の地元大会で勝ったことに目を付けられ、先輩ヤンキーたちに囲まれてしまった。売られたケンカは買う。小学生の頃から空手に打ち込んでいたマスターは、先輩たちを打ち負かしてしまった。

「勝っちゃいけなかったんだね。この区にいるのが馬鹿馬鹿しくなった」

マスターが駆け込んだのは、台東区竜泉の「吉原」元遊郭近くの八百屋の2階のアパート。マスターは振り返る。

「吉原の姉さんたちが逃げてくる場所だよね、借金で。前家賃が2カ月分あれば、置いといてくれた。今ならできないだろうけど、できちゃった」

家賃4万2千円は、難なく稼げた。六本木の黒服や「嬢」たちと仲良くなって仕事を回してもらった。思い出すのは、スナックのママの子ども役。

「アフターで、客がママをお寿司屋さんに誘うじゃん。そうするとポケベルが鳴る。『この番号の寿司屋にいるから来て、って。で、『うちの息子なの。この子にも食べさせて良い?』。そうすると、しつこい客も諦める』

暴走族の先輩に可愛がってもらい食べ物には困らずに済んだが生活は困窮した。そんな折、祖母に居場所がバレた。探偵を付けられたのだ。

「中学3年生の時に、吉原の家の目の前にババアが来たんだ。電気炊飯器とフライパンと、米5キロと、味噌と醤油を持って。『お前のアパートはこれか? 薄汚ねえな』って言って上がってきた」

祖母は言葉をこう繋いだ。

「どうでもいいけど連絡がつかないと困るから、電話業者が明日来るから。大家さんにも言ってあるから」

3年後、マスターのもとに、もう1度、祖母が現れた。

「母親が死んじゃうから、看病しなさい。遊んでる場合じゃないよ」

母を天国へ送ったマスターは、心を入れ替えた。ほとんど通っていなかった商業高校で熱心に学び直した。学費を稼ぐため、横浜の老舗ホテルで配膳のバイトに明け暮れた。18歳以上が条件だったが、17歳のマスターは潜り込んだ。

その配膳仲間で、ゲイの大学生に出会う。

「僕はひとを好きにならない癖があった。自分でもどっちだかわからなかったんだろうね。SNSもない。自分について考える時間もなかった」

その彼とはどうなった? そう聞いてもマスターは語らず、奥のキッチンに引っ込んでしまった。

そのキッチン横の壁には、女装した「おもち」の写真が飾ってある。

コロナ禍の最中、肝臓を患い46歳で早世した。「おもち」は男性として男性を愛するゲイだったが、パーティの時だけ、ふざけて女装した。中学2年の頃から二丁目で飲み歩いていた「おもち」は、頭の回転が速く、穏やかな語り口で毒舌を吐く。多くの友だちが悲しんだ。

「コロナが明けて、おもちの弔いに行ったんだって?」

「行ったよ。電車とバスを乗り継いで。お母さんが応対してくれたんだけどさ、まるまんま、女装した『おもち』だった。もう、悲しいやら、おかしいやら。今まで感じたことのない感情だったよ」

時計の針を戻す。

ヤンキー稼業から改心し、猛勉強したマスターは、都内の有名私立大学に入り、自力で学費を稼いだ。ゴルフ会員権ショップの経営を手伝ったり、40年以上続く老舗ゲイバーでバイト(「店子」と呼ぶ)したり。卒業後、呉服店に就職した彼は、トップセールスマンになった。ところが、そこが倒産してしまい、再び、店子に舞い戻る。1996年、酔客相手に飄々と話す手腕を買われ、マスターはスカウトされる。マスターの師匠・宏(ひろし)さん。二丁目で数軒のバーを経営していた。宏さんの店を数年手伝った後、マスターは独立して店を持った。それは、マスター自身の父親の死とも関わるという。

「親父は、この店を開ける前の平成10年10月10日に死んだんだよ。おかげで自由になった。交通事故で死んでいるんだけど、数々の事業に失敗していて、『あれは自殺だね』っていうぐらい大変だったんだ」

このバーに来る客には、陸のように明るく賑やかな客も来るけれど、どういうわけか、生きづらい人がやって来る。そのひとりが文吾(ぶんご)くんだった。

文吾くんは東大生の頃、塾講師や家庭教師で稼いだ金で、マスターのもとにやってきた。

「田舎の子だったから、家族との折り合いのことや、東京へのコンプレックスを語っていたね」

だから、あんなに身体を鍛え、マッチョになっていたのか。文吾くんは勤務先の大学で自ら生きることを辞めてしまった。3・11の直前、年明けのことだった。マスターは筆者に言う。

「あの時、言ってくれたじゃん。『震災を経験していたら、文吾も死なないで済んだかも知れないね』って。ちょっと早かった」

文吾くんにはひそかに付き合っているパートナーがいた。だが、どうすることもできなかった。

東京に遠い親類がいるのを警察が知らせ、葬儀を済ませたと風の噂で聞いた。マスターは言う。

「彼氏は文吾の墓参りができたって。本当に田舎の百姓の墓。お父さんは(ゲイだと)知らないで死んだと思う。昔の人だからわかんないよ。言ってないと思う」

カウンターで、しばらく酒を飲んでいると、ドアが開いた。入ってきたのは金沢(かなざわ)だ。48歳、メディア系の仕事をしている金沢は、かつてのパートナーをやはり自死で失っている。パートナーの家族からは、ゲイの友達の墓参りさえ固く禁じられている。

「雨、すごく降ってるよ! マスター、ビールで」

それきり、文吾くんの昔話をするのは、やめにした。

口にするのも憚られるが、性的少数者の「生産性」云々を言い放つ政治家がいた。婚姻の平等が、先進国では唯一、認められていない。それを「熾烈な差別と言わずして、何と言うのか」と筆者は思う。いっぽうで、声を上げる多くの当事者、アライたちに賛同する人たちも増えている。

「LGBTQなんて言葉、マスターが店を始めた頃にはなかったね」

「なかったね。お店ができてから広まったね。若い子たちが望むことが叶っ

てほしいって思う」

「マスターは?」

「えっ?」

「結婚」

「ひとりじゃできないじゃん、僕は大丈夫。将来のこと考えたら恋人をつくれって、トランスジェンダーやレズビアンの友だちからは心配してもらうけど」

「トランスの友だちもいるの?」

「お客さんで5人いるよ。男から女、女から男の両方。結局は、その人自身を見なきゃわかんないよね。机上の空論になっちゃう」

午前3時。

金沢も帰り、ちょっとだけ、外気に触れたくなった。

雨はいつの間にやみ、仲通りは喧騒のピークを迎えている。レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー。ノンケの男女。そして、そのどれでもない人。ジェンダーのるつぼ。見た目そのまま外国人、見た目は日本人でも外国人。

バーに戻った。マスターは紫煙をくゆらせる。

「いろいろ悩んで、ここに来ましたっていうタイプのお客さんって、今はあまりいない。30代以下の子たちは、頭の中がダイバーシティ。昭和生まれの人間とは違う発想だね。恥じていない」

最近は、32歳の新しい客が静岡からやって来るという。

「自分の人生を楽しむために東京に来ました、って。ゲイはやっぱり二丁目で飲みたいじゃないですか、って。それで、一所懸命働いているって」

多摩地区に住む30代のカップルの客は、「パートナーズローン」でマンションを購入したという。

午前4時。しばらく黙っていたマスターが閉店を告げる。

「今までの僕たち大人世代は何だったんだろう。繊細な人はみんな死んじゃうし。だけど、何とか生きているよ。生きていかなきゃね」

仲通りの賑わいはなおも続く。うっせえな。

傘を忘れて来たけど、また今度でいいや。(了)

「週刊朝日」2023.5.5-12号

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?