【23】着物記者歴30年のライターも驚く「究極のきもの」とは? 染め織り篇②

「蚕から糸へ、糸から着物へ」プロジェクト!

《私たちのシルクロード》

第23回 染め織り篇②デザインを練る

お蚕さんから糸を作り、染めて織って着物に仕上げる――この全工程をレポートする「蚕から糸へ、糸から着物へ」プロジェクトです。

それは「私たちのシルクロード」。

前回「染め織り篇」①では、中島愛さんから今回のプロジェクト糸を受け取った染め織り担当の吉田美保子さんが、糸との対話を経て、着物作りへの思いを巡らせているところをご紹介しました。今回は、実際にデザインを起こし、織り計画を立ててゆく、クリエイトの現場をレポートします。

■糸と語らい、イメージをふくらませる

2021年1月、吉田さんは今回のプロジェクトで作る着物について、糸を見てからデザインを練るつもりでした。「ここが一番、大変」だとか。養蚕農家の花井雅美さん、糸づくりの中島愛さんが全身全霊を注いだ糸を託され、自分も全精力でチャレンジしたいと、悩みに悩み、何回も自問自答します。

プロジェクトの糸を手にしてイメージを広げ、心に浮かぶ言葉の断片をノートに書き出してみました。

柔らかい、ツヤツヤ、光、ふっくら、光沢、生き物、虫、羽ばたく。青、ブルー、グレー、空、水、湧水、こんこん、山鹿の自然、山鹿に流れる川、橋、流水、清水、清い、静か、静謐、菊池渓谷、水が湧き出るリズム、熊本の水、桑の木、土壌、息吹、生命感 (吉田さんの創作ノートより)

糸たちのふるさと、熊本の豊かな自然と清らかな水の流れに思いを寄せていました。阿蘇山で有名な熊本県は「火の国」として知られますが、水資源に恵まれた地でもあります。きれいな水が湧き出るリズム。

下の写真は菊池渓谷。お蚕さんたちが育ったお蚕ファームのすぐ近くを流れる菊池川の上流にある渓谷です。(写真は熊本素材写真アーカイブス「キロクマ」からお借りしました)

■輪舞曲もデザインに

吉田さんがもうひとつイメージした言葉は「輪舞曲」でした。これは糸からの発想ではなく、本作を発表する場のひとつ「白からはじめる染しごと」展のテーマが「輪」(りん)だったので「輪舞曲」(ロンド)を想起したのです。調べてみると音楽用語の「ロンド形式」は間(あいだ)に挿入部を挟んで主旋律が何度も繰り返される形式と知り、吉田さんの琴線に触れました。

これが今回のデザインに生かされることになりました。

■創作するベクトルの向き先

その後、もっと具体的な目標を立てます。

糸の良さを最大限に引き出す。しかし、とらわれない。サンプル織りをしない。独自性を出す。偶然を引き出す。優しい色で攻める。ブラッシング着物にチャレンジする。畝織(うねおり)で織る。絵羽にする。自分の思う、良い着物を具現化する。 (吉田さんの創作ノートより)

ここで書かれていることは、これからの着物づくりの過程ですべて反映されていきます。

■ブラッシングカラーズとは?

上記の創作ノートに「ブラッシング着物にチャレンジする」とあります。すなわち「ブラッシングカラーズ」。吉田さんがこれまでの染織人生で追求してきた、吉田さん命名の技術です。

その作品例を2点挙げながらお話ししましょう。上は「スモールバード」と名付けられた八寸(はっすん)帯(なごや帯の1種)。小鳥のおしゃべりをイメージした作で、経絣(たてがすり)のように見える模様がブラッシングカラーズによるもの。通常の経絣は糸の段階で染め分けてから製織しますが、ブラッシングカラーズは経糸を機(はた)にかけた状態で色をブラッシングしていきます。各産地の技術や先達諸氏のアドバイスに学んで改良を重ねたもので、吉田さんの求めるアート表現を可能にしてくれる技術です。

上は、「ラブ・ロスコ」シリーズから「ディープ・パープル」の八寸帯。抽象画家として知られたマーク・ロスコの作品から想を得たもので、吉田さんのアート人生の原点ともいえる紫と黄色の面構成は「ブラッシングカラーズ」の技術により実現したものです。

「染織作家・吉田美保子の特色といえばブラッシングカラーズ。」

最高の糸を得て、吉田美保子の集大成ともなる作品とするために、吉田さんは守りに入らず、攻める気持ちで、ブラッシングカラーズの絵羽(えば:縫い目に柄が続く構成で、着物では振袖や留袖、訪問着などに使われている)の着物を作ることに決めました。創作ノートにあった「独自性」「攻める」「絵羽」がここに注入されています。

■イメージをデッサンに起こす

次に、イメージを固めるため、着姿の絵を何枚も描いてゆきます。

色はブルーをメインに、薄いグレーから白へと、現代感覚を取り入れた優しい印象のグラデーション。横段に色の相を配置するのは熨斗目(のしめ)といい、能装束や武士の着物に用いられた格調のある柄構成です。古典を踏まえながらも「優しい色で攻める」、これですな。

■デザインを具現化してゆく

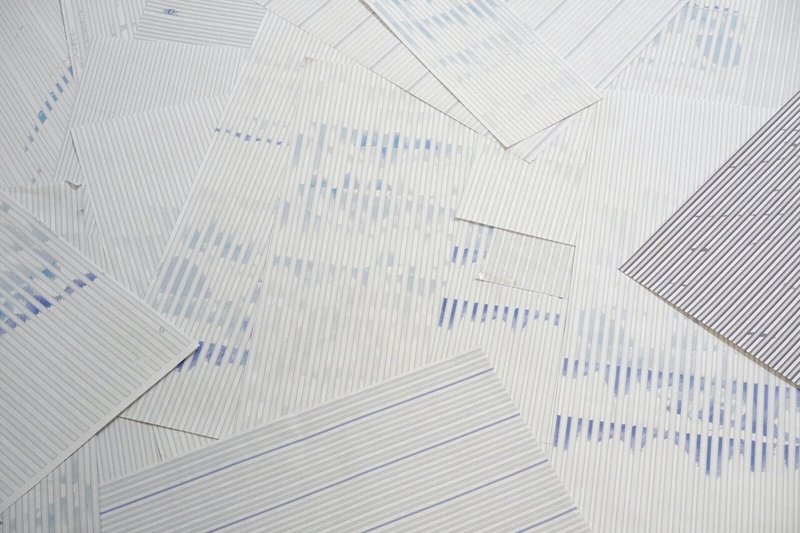

実際の作業に移るために、原寸大のデザイン図面を作成してデザインを詰めていきます。この段階で活躍するのはパソコン。縞の太さやブラッシングカラーズの長さ、強弱など、何通りも作ってプリントアウトし、壁に貼って眺めます。手仕事の現場でも、パソコンは大活躍。かつて安達が、すべて昔ながらの手仕事で染織を行う産地の作家さんを取材したとき、やはりデザイン段階でパソコンが必須でしたよ。

この段階では、「織りの制約」も反映させます。今回は、糸の面白みを語れるよう、畝織(うねおり)と平織(ひらおり)を組み合わせることに決めました。その都合上、経糸(たていと)の本数は4の倍数でいきたいので、それもデザインに組み込みます。糸の本数や筬目(おさめ)に関わる幅もシビアに0.1㎜単位で検討します。納得できるまで何度も繰り返すうちに、だんだん「こんな感じ」と決まってきます。

吉田さんの創作ノートにあった「偶然を引き出す」とはすなわち、偶然に頼ることではなく、「周到にやるだけやって」初めて引き出されるものがあるのだとか。ああ、またここで「生きる姿勢」を教えてもらったような気がして、頭(こうべ)を垂れる思いです。

■デザインの検討を重ねる

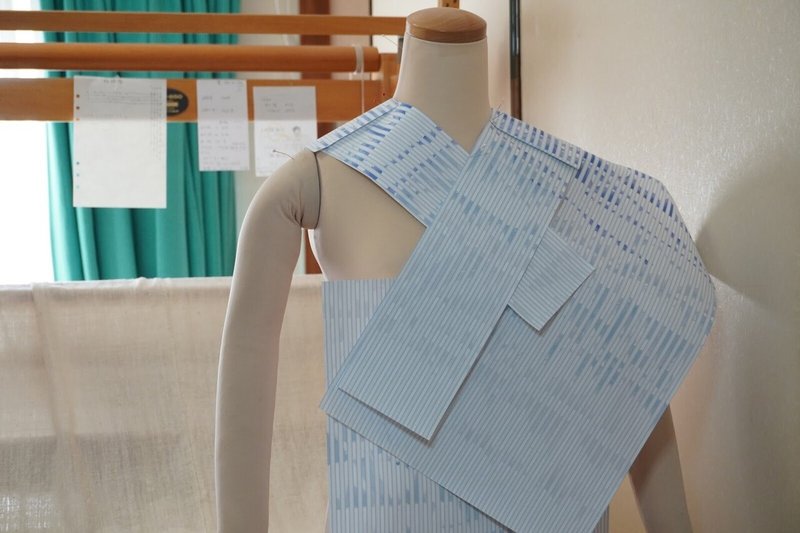

デザインが固まって来たら、実物大の図面を何枚もプリントアウトして、全体像を把握するためトルソーに着せてみます。実際に着た姿をイメージしながら近くで見て、遠くからも見て、「この場所はこのくらいで」と、メインとなる肩、胸、膝のあたりの表現方法を中心に時間をかけて検討します。

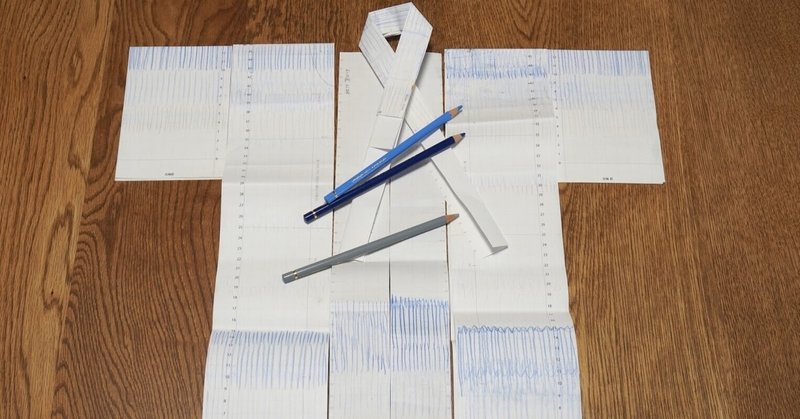

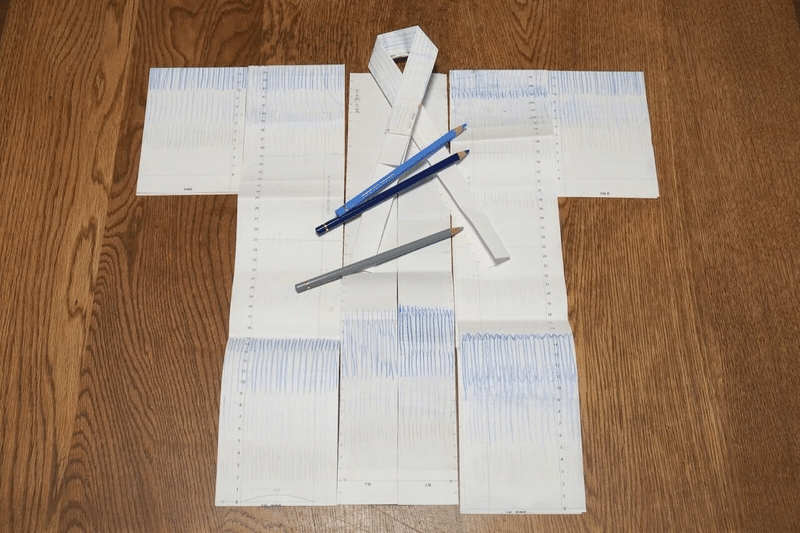

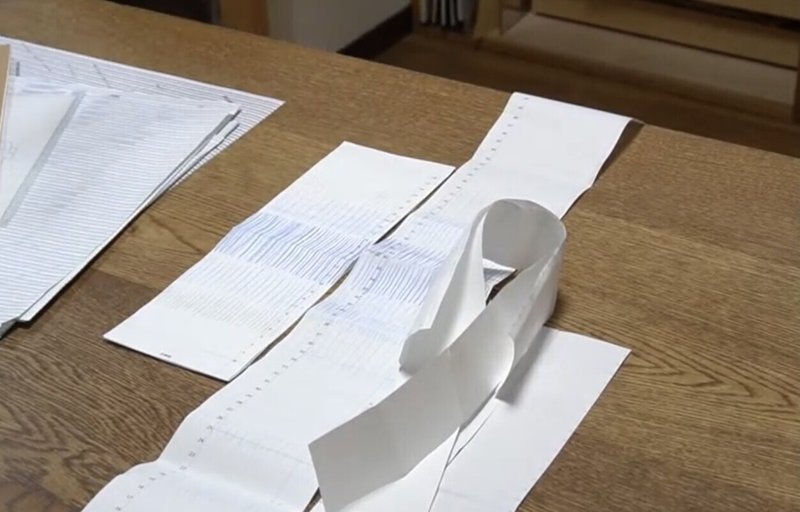

柄配置が決まったら下写真のように紙で雛形(小さいサイズ)を作ります。

着物の雛形の袖、身頃などの各部分で柄構成の寸法を決定します。こうすることで、糸を染めるときに「濃い色をどれだけ染めるか」という作業の詳細が割り出されます。だんだん実作業が見えてきました。

雛形のデザインを、実物の大きさのテープに落とし込みます。経糸を染める場所、色、濃さなどを書いて、ブラッシングカラーズで経糸を染めるときの指示書とするのです。テープでは、織り縮み(経糸が緯糸と交差することによって吸収される分)を勘案して10%拡大して書き入れます。

下は、雛形のデザインから、染めのガイドテープを作るところを説明した2分ほどの動画です。詳しく話していますので、ぜひご覧ください。

これでデザインが決まりました。

「染め織り」作業とは違うエネルギーがいるという「デザイン」。「あとはコツコツと作業あるのみ」と吉田さんは意を決したように語りました。

今回の作業が、これからの染め織りの仕事でどのように活用され、着物の柄として生かされていくか、順を追ってご紹介していきたいと思います。

毎週月、水、金曜にアップしている本連載。次回は6月4日(金)です。糸を準備し、染めていくようすをレポートします。どうぞお楽しみに。

*本プロジェクトで制作する作品の問い合わせは、以下の「染織吉田」サイト内「お問い合わせとご相談」からお願いします。

よろしければサポートをお願いします。いただいたサポートは、本プロジェクトを継続させていくために使わせていただきます。