マクラーレン650S スーパーカー西遊記 最終回

マクラーレン650Sで中国のシルクロードを敦煌まで走った

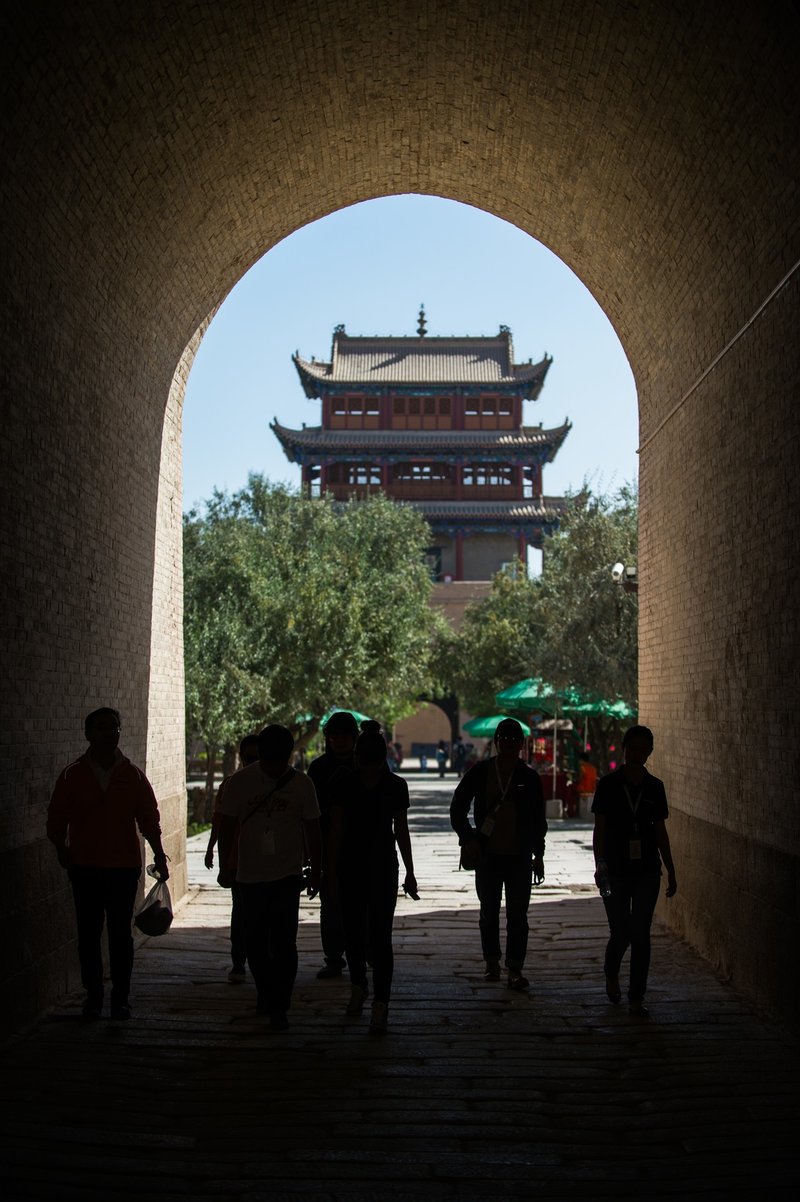

嘉峪関を訪れるのは二度目になる。長大な万里の長城がこの町で終わり、その先からは西域と呼ばれる外の世界が始まっている。

以前に来たのは2006年11月。メルセデス・ベンツのメディアイベント「Eクラスエクスペリエンス パリ北京2006」に参加し、ロシアからカザフスタンを経由して北京まで走った途中に立ち寄った。

その日はカザフスタンとの国境の町イーニンから嘉峪関に到着した。すっかりと日が暮れた中をE320CDIを運転して進んでいくと、突如としてイルミネーションで光り輝いた嘉峪関の城楼が暗闇の中に現れた。当時はまだLEDは一般的ではなかったから、数万個の豆電球にフチ取りされて光り輝いていた。

城楼は600年以上も前に建てられた由緒正しい歴史的な遺跡なのに、ビルの屋上のビアホールのように安っぽい電飾で飾り立てるなんてと呆れたのをよく憶えている。

城楼はその当時の国境警備のための建物で、レンガを積み上げて土で固め、二階建てで大きい。階段で二階に登って見学できるようになっていた。凍えるような冷気の中を登っていくと、空気は澄んでいるものの、城楼の周囲は暗闇だけが広がっていて嘉峪関の町の灯りが寂しく点滅しているだけだった。

翌朝、ホテルから再び城楼を訪れてみると、きれいに晴れ渡った天気は遠くの山々をも望ませてくれたが、やはり周囲には砂漠と土漠が広がっているだけだった。

今回、あれから8年ぶりに城楼を訪れてみたら、様子がだいぶ違っていた。まず、周囲が国立公園としてきれいに整備されている。駐車場やビジターセンター、土産物屋群などを通り抜けて、シャトルEVに乗っていかないと城楼に辿り着けない。

シャトルEVを降りて、歩き始めてみても、城楼はまだ見えない。通路の傍らには、万里の長城を修復した時の記録写真が何点も額装されて展示してある。

たどり着いた城楼はきれいになっていた。8年前は遺跡然としていたのだ。城楼も、たしかひとつだったような気がする。国家資格を持つガイドのジェニーに質してみた。彼女は、仕事でもう何度もここを訪れている。

「それは何年前のことですか? 城楼はその頃は修復工事中だったのではないでしょうか」

城楼の外側もきれいに整えられていた。以前は、一歩外に出るとそこは本当に大昔のような" 外の世界"で、荒れた凸凹の土の路面が続いていたのだ。

高層ビルが林立する蘭州や西寧などの大都会の変わり振りも凄まじかったが、ここ嘉峪関の城楼にも大きな変化が訪れていた。

その日は嘉峪関市内のホテルに宿泊し、翌日は最終目的地の敦煌へ向かった。

マクラーレン650Sは、これまでとなんら変わることなく快調に走った。それは僕らの運転するメタリックレッドのものに限ったことではなく、他の5台も変わらなかった。

嘉峪関から僕のパートナーはエドモンド・ラウさんに変わった。香港イギリスの自動車雑誌『TopGear』香港版の編集長。きれいな英語を喋るので聞き取りやすくて助かる。いろいろな話をしたが、日本車についてが最も長かった。

「最近の日本車が退屈なものになってしまった理由は何なのか? 知っていたら教えてくれないか」

ラウさんは自動車雑誌編集者として数え切れないほど来日したことがあり、日本の事情にも通じている。

「1980年代に私が自動車雑誌の編集者として働き始めた頃、毎週のように日本の自動車メーカーから送られてくる分厚いエアメイルを開封し、プレスリリースの内容を確認して、閲覧用ラックに収めるのが最初に任された仕事だった。新しい車種がどんどん増えていって、それらに眼を通すと、世界初を謳うユニークで新しい技術やコンセプトが満ち溢れていた。それらを見るのは楽しみだったし、何よりも日本の自動車産業の強い勢いが感じられた」

確かにその通りだ。1989年には、トヨタ・セルシオ、日産スカイラインGT-R、ホンダNSX、ユーノス・ロードスターなどが発表され、“日本車のビンテージイヤー”と呼ばれたりしていた。

「特に、今のホンダにスポーツモデルが存在していないのは寂しい。MPV(ミニバン)ばかりじゃないか。ホンダには、NSXのようなスーパーカーではなく、若者にも手が届く、買いやすいスポーツモデルも期待したいね」

ラウさんの意見には同感だ。ホンダに限らず、日本メーカーはこの20年間“マーケットが変化して売れないから、開発しない。しても、日本では売らない"とスポーツモデルの展開に消極的になった。

ラウさんとの会話が弾んでいるうちに、新しい道路に入った。高速道路だが、日本のそれのように高架式ではない。地面と同じ高さにあって、舗装され、左右に高さ1メートルぐらいのコンクリート壁で周囲と隔てられているだけだ。片側2車線で、新しい道路らしくアスファルトは黒々している。

西に向かって進む道路と並行するかたちで高い山脈がそびえ立ち、尾根の連なりは地平線の彼方に向かっている。一昨日に走って感激したダバン山から見ても同じ位置にあったから、とても大きな山脈だ。

山には草や木が生えておらず、岩がむき出しになっている。真横から西陽が当たり、岩のカタチや表面の様子などがとてもよく見える。山の周囲に建物や看板などがないから大きさの比較がしづらいので、手を伸ばせば届きそうなくらい近くに見える。しかし、はるか先を走るクルマの大きさと比較すればそんなことはないのはすぐにわかる。

道路の右側には砂漠が広がっている。道路と、その上を走っているクルマだけが人間の手によるもので、他はいっさい自然の営みによるものだ。原初の地球とはきっとこんな姿だったのではないか、と連想させるとても非現実的な光景だった。

道路は、ごく緩やかに蛇行とアップダウンを繰り返しながら地平線まで一直線に伸びている。先行車もほとんど見当たらない。

マクラーレン650Sの高速性能を試すかのように、僕らは一斉にスパートし始めた。いつもはランドクルーザー・プラドで先頭を走ってペースを設定していたドライビングインストラクターのシーケーも同じスピードで走るのが難しく、引き離され始めていっている。無線でスピードを落とすよう指示もない。

僕らが650Sを運転できるのも今日が最後、あと数時間だけだ。ほぼ貸し切り状態のような新しい高速道路で思う存分650Sを試すがいい。無線が長い沈黙を続けているということは、シーケーが言外にそう言っているに違いない。そんな気がした。

僕ら以外の650Sは、すべて先に行ってしまった。追い掛けていくと、白い650Sに追い付いた。中国本土のF2000レースに趣味で出場しているネリック夫妻が乗っている。

ネリックはウインドガラス越しに

手で軽くこちらに会釈すると、追い越し車線からフル加速し、僕らを引き離した。しかし、100メートルも進まないうちにストップライトが点灯した。と同時に、ストップライトの間にあるウイングの後端が持ち上がった。エアブレーキが作動したのである。走行車線を走る僕らが彼らに追い付くと、彼は再び加速して同じことを繰り返した。

旅の前半で、650Sのブレーキについて自分のポルシェ911GT2のそれと比較した感想を僕に述べていたから、よほどブレーキのことが気になるのだろう。それだけ何度も試みるということは、彼は真剣に650Sの購入を考えているのかもしれない。

何度かエアブレーキを効かせて急減速と急加速を繰り返すと、ネリック夫妻の650Sは納得したかのように急減速を止め、長い加速を続けて僕らの視界から消えてしまった。

200km/h前後で巡航しながら一行を追い掛けていたが、超高速走行に付きものの不安感がほとんどない。理由ははっきりしている。独特のダンパーシステムを持ったサスペンションシステム「プロアクティブシャシーコントロール」によって、フラットな姿勢が維持されているからだ。

このシステムは4輪のダンパーすべてをお互いにつなげた相互連関式で、ロールやピッチング、スクオット、ねじれなどを解消し、フラットな姿勢を維持しながら、機敏な動きも同時に実現している。

ヨーロッパアルプスのようなダバン山脈のワインディングロードでもその効能は発揮されたが、このような超高速走行でも同等以上の働きがある。フラットで、路面からの細かな振動もシャットアウトしているから、真っ平らな氷の上を走っているようだ。おまけに、超高速で走ることによって空気の流れがボディを下向きに押し付け安定させている。滑らかで重厚。速度域が低かった時と明らかに違った、どっしりとした手応えがハンドルから伝わってくる。

超高速域での空力特性は直進状態とハンドルを切った状態で一変するクルマもあると聞いたことがあるが、650Sではそんなことはなかった。追い越しなどでハンドルを切る際も、サスペンションシステムと空力特性の優秀性で安定感が抜群の上に、ハンドリングのレスポンスもシャープだ。650Sの真骨頂は超高速域にあることは間違いない。

空と岩山と砂漠の中を抜け、高速道路から外れて到着したのは敦煌の街だった。井上靖の小説で有名な、シルクロードの分岐点となっている紀元前からのオアシス都市だ。

事故もなく2500kmあまりのシルクロードとその他の道を走り切ることができたのは、シーケーを始めとする若く優秀な中国人スタッフたちの働きと650Sのポテンシャルの高さによるものだ。

スタッフと参加者などの多くの中国人たちと話せたことも大きな収穫だった。ダバン山脈のようなところは、ぜひもう一度走ってみたい。

外国人用運転免許が今年から空港の窓口で即日交付されるようになった、とラウさんが言っていたから、中国を走るチャンスは増えるかもしれない。次は、いちばん南を行くシルクロードを往ってみたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?