【心に響く漢詩】王維「送元二使安西」~我が友よ、更に尽くせ一杯の酒

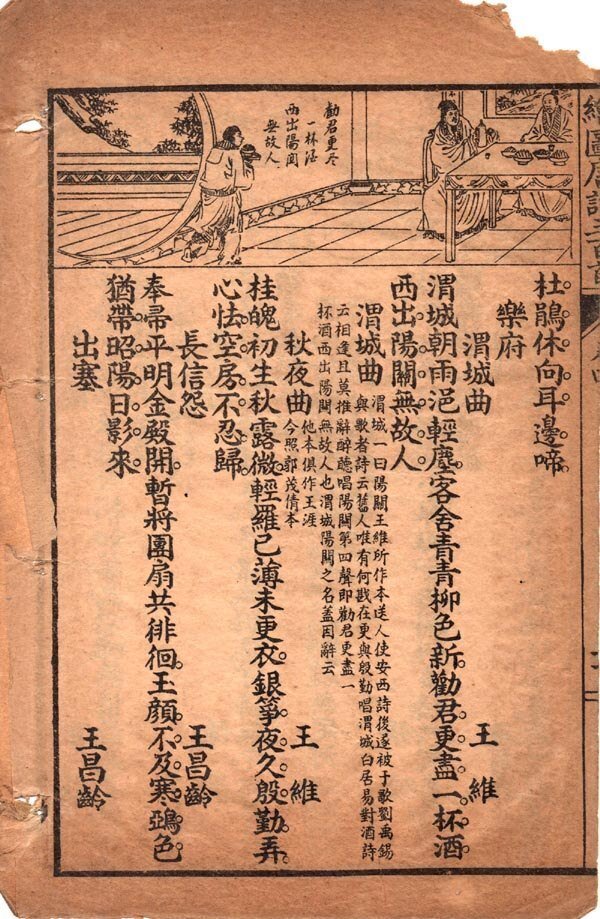

送元二使安西

元二(げんじ)の安西(あんせい)に使(つか)いするを送(おく)る

唐・王維

渭城朝雨浥輕塵

客舎青青柳色新

勸君更盡一杯酒

西出陽關無故人

渭城(いじょう)の朝雨(ちょうう) 軽塵(けいじん)を浥(うるお)す

客舎(かくしゃ)青青(せいせい) 柳色(りゅうしょく)新(あら)たなり

君(きみ)に勧(すす)む 更(さら)に尽(つ)くせ 一杯(いっぱい)の酒(さけ)

西(にし)のかた陽関(ようかん)を出(い)ずれば 故人(こじん)無(な)からん

王維(おうい)(六九九~七六一)は、盛唐の詩人です。

王維については、こちらをご参照ください。↓↓↓

「送元二使安西」は、送別の詩として、たいへん有名な七言絶句です。「鹿柴」と並んで、王維の代表作の一つとされています。

「元二」は、いかなる人物かは未詳です。「元」は、姓。「二」は、排行(はいこう)を表します。

排行とは、同姓の一族の中で、同世代の者(兄弟・従兄弟など)を長幼の順に呼ぶ数字のことです。排行で呼ぶのは、親しい仲の場合ですから、この人物は、王維と親密な関係にあったと考えられます。

「使」は、使者として赴くこと。元二は、都から何らかの命を受けた役人であったことがわかります。

「安西」は、今の新疆ウイグル自治区の庫車(クチャ)。唐代、安西都護府(あんせいとごふ)が置かれ、西域の軍事拠点となっていました。

渭城(いじょう)の朝雨(ちょうう) 軽塵(けいじん)を浥(うるお)す

客舎(かくしゃ)青青(せいせい) 柳色(りゅうしょく)新(あら)たなり

――渭城に降った朝の雨が、細かな土埃をしっとりとぬらしている。宿の前の柳が、青々と鮮やかだ。

「渭城」は、かつての秦の都咸陽(かんよう)のこと。漢代以降は、渭城と呼ばれました。今の陝西省咸陽市の東。渭水を隔てて、長安の西北に位置します。当時、西方に旅立つ人をここまで見送る習慣がありました。

「輕塵」は、軽く風に舞い上がる土埃。乾燥した黄土地帯では、常に辺りが土埃にまみれています。

「客舎」は、旅館、宿屋。当時、見送りの一行は、前日に旅人に同行して長安を出て渭城までやってきて、そこで宿を取って別れの宴を催し、翌日早朝に見送る、というのが慣わしでした。

「柳色新」は、土埃をかぶっていた柳の葉が、朝の雨に洗われて、蘇ったように生き生きと緑鮮やかに映えているさまをいいます。

中国では、古来、送別の際に、柳の枝を手折って、輪の形にして、旅人に贈る風習があります。この詩で柳が出てくるのは、そうした風習を意識したものです。

ちなみに、柳を用いるのは、発音で「柳」(リュウ)と「留」(できることなら旅人を留めたいという気持ち)を掛けたものです。また、輪状にするのは、「環」と「還」(無事に帰還するのを願う気持ち)を掛けて、験担ぎをしたものです。

君(きみ)に勧(すす)む 更(さら)に尽(つ)くせ 一杯(いっぱい)の酒(さけ)

西(にし)のかた陽関(ようかん)を出(い)ずれば 故人(こじん)無(な)からん

――さあ君、もう一杯飲み干してくれ。西に向かって陽関を出てしまえば、もう親しい友は、いなくなってしまうのだから。

「陽関」は、関所の名。今の甘粛省敦煌の西南にありました。玉門関の南(陽は南の意)にあったので、こう呼ばれます。ここを出ると、目の前には砂漠が広がっていて、いよいよ西域に踏み入ることになります。

「故人」は、旧友。古くからの親しい友人をいいます。(死んだ人という意味ではありません。)

いざ塞外へ出てしまうと、こうして親しく酒を酌み交わす友もいなくなってしまうのだから、さあ、どうかもう一杯・・・、というわけです。

この一杯が、君と酌み交わす最後の一杯になるかもしれない、という思いも言外にあるのでしょう。当時の西域への旅は、非常に過酷なもので、常に身の危険を伴いました。

唐詩の中には、送別をテーマとした作品がたくさんあります。

数ある送別詩の中でも、とりわけ有名なのが、李白の「黄鶴樓送孟浩然之廣陵」(投稿済)と、この王維の詩です。

李白の詩と同様に、この王維の詩も、親しい旧友との別れでありながら、湿っぽいセンチメンタルな詩語は、一切使っていません。「朝の雨」「青々と鮮やかな柳」など、むしろ、さらりと清々しい情景を歌っています。

「送元二使安西」は、詩題を「渭城曲(いじょうきょく)」、あるいは、「贈別(ぞうべつ)」としている版本もあります。

また、「陽関三畳(ようかんさんじょう)」とも呼ばれて、唐代からすでに送別の宴席で、実際に歌唱されていました。

「三畳」は、三回重ねて歌うことをいいます。どの部分をどう繰り返したのかは、よくわかっていません。承句・転句・結句を二回ずつ歌ったとする説、結句のみを三回繰り返したとする説、全篇を三回繰り返したとする説など、諸説があります。

日本の詩吟では、一般的には、まず詩全体を歌い、そのあとに「無からん無からん、故人無からん、西のかた陽関を出づれば故人無からん」と繰り返し歌います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?