イシグロ「信用できない語り」と、菅首相会見

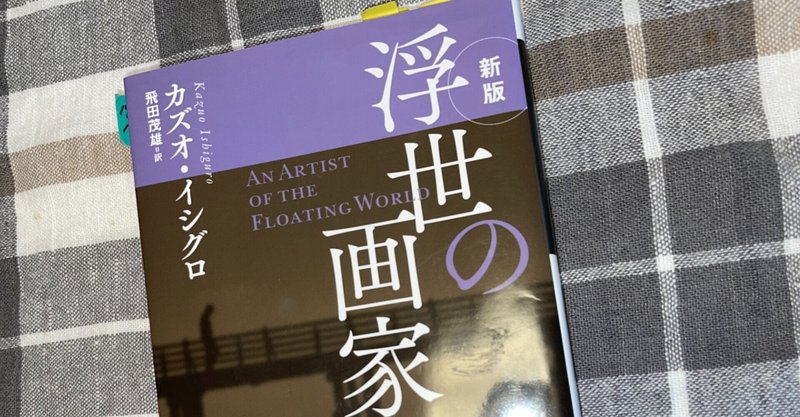

『浮世の画家』カズオ・イシグロ ハヤカワepi文庫

今現在の日本。五輪も終わり、その後のデルタ株による感染爆発、自宅療養者増加、重篤になっても入院できない等々さまざまな問題が浮上する毎日。そもそも、五輪(強硬)開催と、今回の感染者増加の相関性はあるのか、という問いに先日、五輪相の丸川珠代大臣が、五輪の開会式と閉会式のテレビ視聴率の高さを上げたことが話題になっていた。テレビの視聴率が高いということで自宅でテレビを観ていた人が多かった、とでも言いたかったのだろうか。

ともかく、きちんとした検証なしには、今後のコロナ政策にしてもそうだろうが、また同じような過ちを犯しそうで、国民としてはやりきれないものがある。

どうしても、読書というのはその時の世情に影響されることが多いように思う。ここのところ、イシグロの小説『日の名残り』と今回の『浮世の画家』と立て続けに読んだ。「日の名残り」の主人公の執事、スティーヴンスも「浮世」の主人公のかつての高名な画家、小野にしろ自分たちの過去にたいして後ろめたさや、罪の意識を抱きながら生きている。そして、両者ともその過去を回想しながら、罪を認めたり、正当化したりしながら話は進んでいく。彼らの根底にあるのは、郷愁、いわばノスタルジーだ。今現在は空虚な生き方を強いられているが、かつてはこんなに栄華を誇り華やかだった過去があったと言わんばかりに。その良き思い出の場所を、再訪していくかのように彼らは語りだし、時間の針が過去へ逆回転していく。スティーヴンスならダーリントンホールでの偉大な執事としての仕事ぶりを誇りをもって思い起こすし、小野はかつての工房修行や、恩師森の別荘での日々などを繰り返し思い起こす。のちに戦後、スティーヴンスは、ナチスに肩入れしたダーリントン卿の凋落とともに自身の立場も危うくなり、小野も、国粋主義に突っ走って、国威発揚の絵画を多く描いたことにより戦後、肩身が狭い生き方を強いられることになる。

このふたりが、なぜか私は現在の我が国の菅首相に重なって仕方がない。ここ最近、菅首相の記者会見の映像を見るたびに、イシグロ作品のいわゆる「信用できない語り」を思い出してしまう。ある種の自己弁明とか自己弁護、都合の悪いことは語らない、などなど上げればきりがない。決定的に違和感だったのは、少し前、コロナ禍にオリンピックを開催する意義を訊かれ、かつての少年時代に観た1964年の東京五輪の自身の感動を語ったところだろう。何か大きな逃避のような、ただのノスタルジーに浸るのは現実離れしていて恐ろしい。この感じは、スティーヴンスにも、小野にも似ているように思われて仕方がない。

結局最終は、スティーヴンスも小野も、自己セラピーみたいな語りのあとにすっきりしたのか、最後は妙に楽天的になる。スティーヴンスなら今現在の雇い主に浴びせるジョークについて考えはじめ、小野は戦後復興のなかで会社に出勤する若者を眺め、日本の未来に希望を見る。訳者の飛田茂雄はあとがきで、「年じゅう自己正当化をしなければ生きていけない弱い人間に対する深い同情」とイシグロの精神志向に言及している。ともあれ、物語はしょうがないとしても、この国の一国の主が、このような自己正当化のもとで、楽天的思考に基づいて采配を振るわれても困る。何より今現在は、有事なのだから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?