歯医者の椅子

歯医者の椅子の背もたれがゆっくりと沈む。

深海の中に潜っていくようなうっとりとした恍惚感に、わたしの背中は倒れていく。

わたしは歯医者の椅子がとても好きだ。

あの椅子に座って背もたれが倒れていくとき、よろこびが体をめぐる。

なんてきもちよいのだろうか。

口を開いて、何かされているのを忘れるくらいの快楽だ。

3ヶ月に一度の検診の日だった。

今日の歯科衛生士さんは初めての人で、もの静かな方だった。最初に行われる歯茎のチェックも、金属の器具をやわらかく当てる。やり方もゆっくりしていた。

「では、背もたれを倒しますね」と言われて、わたしは背中からゆっくり深く世界に倒れる。

どこが上か、下か、よくわからなくなって、まるで無重力みたいだ、と思う。

口を開いて、磨かれたり、鏡に歯を映されたり、歯の間に糸を通されたりしながら、この時間が永遠に続いたらどんなに気持ちよかろうかと思う。

この椅子を自宅に置くことを夢想する。きっと高いのだろうなと思う。思考はぼんやりと広がって、ゆるやかに動いて、次には少し前に読んだトーヴェ・ディトレウセンの『結婚/毒』のことを考える。その思考もとろりととろけて、次にはよからぬ妄想へと接続した。

この辺りで、口の中からぎんいろの器具が外されて、「では、お口をゆすいでくださいね」と言われる。

残念に思いながら、背中はゆっくり持ち上げられて、わたしは小さな紙カップの水で口をゆすぐ。

右隣の部屋から声が聞こえる。

耳の少し遠いおじいさんがわたしと同様に、歯のチェックとクリーニングをされているらしかった。

「この歯が外れかけちゃってるんですよ。そしてこの上の歯が3本、半分削れてしまってますね」

と、かわいらしい声で歯科衛生士さんが言う。

「あ、外れてる?」と大きなおじいさんの声が続く。

「そうですね。歯が外れかけているんですね」と、さっきより少し大きくかわいらしい声が答える。

かなりおだやかにやり取りされているけれど、歯が外れかけたり、半分削れているというのはゆゆしきことなのではないかと少し気になる。

気になりながら、わたしは再度椅子に座って背もたれを倒されたので、先ほどのよからぬ妄想の続きに片足を入れた。

おじいさんの声はよく聞こえる。

「伊東なんだよ。やっぱり温泉はいいね。芯があったまるっていうかさあ」

歯の話は終わって、今度は温泉の話のようだった。

「そうですよね。温泉はあったまりますよね」

とかわいらしい声の相槌が響く。

わたしの口中を覗いている歯科衛生士さんは、静かに作業を続ける。

時折、歯の話を静かにする。歯の話以外はしない。

口の中だけに神経を集中させて作業は行われる。

わたしはいま全身歯なのだ、と思う。

よからぬ妄想は途切れて、今度は夕飯の献立のことが寄せてきた。

奥歯から、前歯へと器具は動いて、わたしは奥歯から前歯の存在となる。

わたしが一度もほんとうには覗き込んだことのない口の中を、とてもじっくり見られている。

おじいさんが「伊東だね、やっぱり」と言っている。

それに対する答えは聞こえなかった。

今度は左隣の部屋から女性の声で、「中学生になったからもう大丈夫なんです」と聞こえてくる。

ちょっと低めの声で「ああ、中学生ってそうなんですよね」と言っている。

わたしの頭の上から「奥歯と頬の間を磨くのはむずかしいですけど、少し口をゆるめて歯ブラシを奥までぐっと差し込んで磨いてみてください」と声が降ってくる。

わたしは今度はヴァージニア・ウルフのことを考えながら、うなずく。

椅子はふかぶかと倒れたままだ。このままここで一生を送ったら、と想像する。

それはものすごく気持ちのよいことなのだろうか。

一生などとぜいたくを言って悪かった、と思って、せめてあと1時間ではどうか、と考える。

それはきっとものすごく気持ちのよいことだろう。

作業はとどこおりなく進行し、やはり終わってしまう。

「口をゆすいでくださいね」と言われて、背もたれは上がってしまう。

よからぬ妄想もヴァージニア・ウルフも今夜の献立もどこかへ行ってしまって、わたしはつまらない気持ちで起き上がる。

口をゆすぐと、そこはもう完全にこの世なのだった。

会計を済ませ、歯医者の扉を開けて外へ出る。

今朝は半分かたまりになりかけのものがぼだぼだ降っていて、それが止んでもしばらくは隙があればいつでも何かを降らせてやるという決意に満ちた空の色だった。

それがぼんやりと明るくなり、ひかりと言えるほどのものまで差していた。

歯医者から出て左へ曲がれば、そこには橋がある。

橋を渡りながら川の面を見ると、ひかりが無数の魚のお腹のようにひかっている。

わたしの歩く速度に合わせて、そのひかりは移動し、次第に消えた。

コートを着たわたしの背中に、ゆるいひかりの球があたる。

それはじんわりとしたあたたかさを、コートと、その下に着たセーターと下着の奥にある背中まで届ける。

橋を過ぎたところで、制服を着た高校生二人とすれ違う。

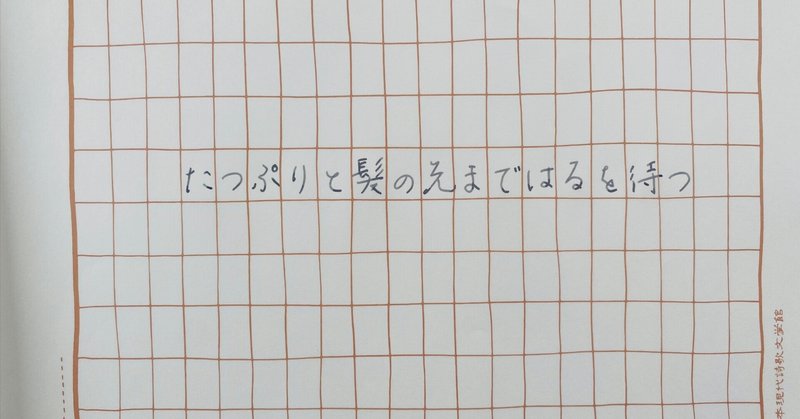

やわらかい茶色の髪に、たっぷりと日が満ちる。

紺の制服の襟にも、スカートの裾にも、白い靴下にも日が満ちた。

風はまだつめたい。

だがひかりの球はやわらかくこの世のすべてに触れる。

わたしの髪の先までも、まんべんなくひかりの球は触れたのだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?