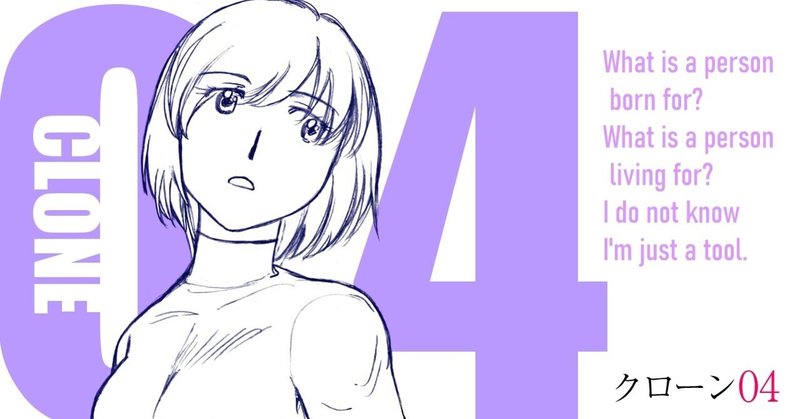

クローン04 第8話

八 プリンの日

がちゃーん!

かん高い破壊音が、昼下がり休憩時間中の店内にひびいた。

居合わせた人たちがおどろいて肩をすくめ、音源を振り向く。

視線の先には、一人の女性。

すらりとした立ち姿。

整った、それでいてどこか少女の面影を残す顔立ち。

ただし今、その表情は強ばっている。

固まって立ちすくんでいるのは、リンスゥだった。

両手はお腹の前にささげる形。右手にはあわ立つスポンジをにぎっている。その姿勢で、下を向いて動かない。

かすかに眉をひそめ、口元をへの字にして、洗い場のシンクを見つめていた。

皿洗いをしていて、手をすべらせ、皿を割ったのだ。シンクの中で、白い皿がいくつもの破片となっていた。

「またかい?」

奥でスープの味を見ていたヤーフェイが声をかける。

「今度は何割ったの」

「あの……平皿を……」

「だから、すべるんだから集中しろって言っただろ、もう。けがは?」

「あ……ない……大丈夫」

ヤーフェイはため息をつき、近づいてくると、リンスゥの両の手を取り、手の平、手の甲とひっくり返してながめた。そうしてけががないことを確認すると、次に手早く割れた皿を片づける。

「もういいよ。向こうの掃除しな」

リンスゥにそう指示を出し、交代して皿を洗い始めた。

「まったく。リンスゥが来てからこわれ物が増えたよ」

ぶつぶつと文句を言っている。

その通りだから言われても仕方ない。リンスゥの気持ちは沈む。

だがその情けなさは、表情には出ない。出さないようにおさえているのではなく、感情表現が苦手なので出せないのだ。表れることのなかったその気持ちは、ただ心の内に積もっていく。

「リンスゥ、そんなに落ち込まないで。」

それでもかすかな雰囲気の変化を見落とさなかったようだ。掃除をしていたマリアが身を寄せて、肩に手を置き、なぐさめる。

「失敗なんて、だれにでもあるんだから」

「う……うん」

確かに失敗はだれにでもある。けれどその頻度が問題だ。リンスゥはここへ来てから失敗続きなのだ。

特に皿はよく割った。皿洗いでは、水と洗剤により、摩擦係数が低減する。すると皿の保持の難易度が上がる。気をつけようと力が入ると、余計に皿がすべって逃げていく。それはくだけて白くかがやく破片となり、シンクに散らばる。それを何度もくり返している。

「ふう」

制御できない小さなため息が、ぽろりとこぼれた。

確かに最初の日の、掃除のやり方さえ知らない状態よりはましになった。店での仕事は一通りできるようになっている。

でもそれだけだ。要領よく、そつなくというレベルからは程遠い。毎日何かしら、回りに迷惑をかけている。

店での仕事について初めて気づいたのだが、そういえばリンスゥは、今まで何かを学ぶという体験をしたことがなかった。

クローンは培養槽での成長過程で、目的に応じた刷り込みがなされる。知識も、思考も、身体の動かし方すらも、すでに学び終えたのと同様の状態で出荷され、即使えるように調整されている。道具なのだから、買えばその日から使えるのは当然のことだ。

そんな道具だったから、ふつうの人間なら子供の時から何度も行っている、新しい事を一から学ぶという経験がない。できない状態から試行錯誤をくり返し、それに必要な動きを習得していく、ということを知らない。

仕事はできて当たり前。その感覚に慣れた身には、何もできない自分を思い知るのはつらかった。

以前なら、自分がその仕事をこなせる事は明白で、自信の有る無しを問う必要さえなかった。

しかしちがう仕事に就き、それをこなせる確信を失った今、その感覚がいかに自分という存在を支えていたのか痛感する。

しかもさらに、マリアという同型クローンの比較対象がそばにいるのが、またつらい。

すいすいと軽やかに仕事をこなすマリアと、のろのろとしているうえにさらにへまをやらかす自分。

それは慣れの問題だと、マリアはなぐさめの言葉をかけてくれる。しかし、本人は口をにごしているのだが、他の人の反応から、どうもマリアの方がましだったようなのだ。

クローンは確かに同じ遺伝子をもとに量産されている道具だが、生物である以上、個体差は生じる。つまり、当たりと外れがある。

悲しいかな、リンスゥは外れ個体であることが濃厚だった。

さらに刷り込みが一部外れてしまったことに関して言えば、もう完全に不良品だ。その結果、自分の性格が変わってきている、という自覚があった。

以前は、それこそ眉一つ動かさず人の命をうばう冷徹な暗殺者、何事にも動じない戦闘機械だった。

でも刷り込みが薄れた現在、本来の性格が顔を出しているのだろうか。ちょっとした事ですぐ、心がゆらぐ。

皿を割っては落ち込み、ヤーフェイに怒られては落ち込み、料理をひっくり返しては落ち込み……。

ほんとに自分は単機能の道具で、他の事には使えないのだと確認すると、情けなくて泣きそうになるのだ。

今もため息をついたら、目の奥がじわっと熱くなった。口元をきゅっと引き結んで、涙をこらえる。

掃除しなくちゃ。

ほこりが立たないよう、ていねいに床をはき始めた。せめて掃除くらいはちゃんとこなしたい。

その後姿をちらりと見やったヤーフェイ。

険しい表情が、その顔に浮かぶ。

皿を洗い終えると、覇気なく掃除しているリンスゥをもう一度見て、小さく息をついた。

そしておもむろに冷蔵庫を開ける。

卵を取り出し、ボウルに割り出した。そこに砂糖を投入。牛乳を鍋に注ぎ、弱火で温める。

それに気づいたマリアの顔が、ぱっと明るくなった。

「おばちゃん、プリン? プリンだね? わあい!」

子供のような歓声を上げ、張り切って掃除を済ますと、カウンターにへばり付き、厨房をのぞきこむ。待ちきれないという感じで、お尻がうずうずと左右にゆれている。

そんなマリアに、ヤーフェイはぶっきらぼうに答えた。

「今日はどうもお客さんが少ないみたいで、ひまだからね」

「え?」

リンスゥはその言葉に首をひねった。

確かに今はひまな時間帯だが、先ほどまでのランチタイムはいつも通りに客が入ってにぎわっていた。あれを「今日は少ない」と言うのであれば、ヤーフェイらしからぬ事実誤認だ。それにいつもなら、もう夕方からの分の仕込みに入るのに。

リンスゥがそんな疑問を浮かべているうちにも、ヤーフェイはてきぱきと調理を進める。ころあいを見て、食器棚からどんぶりを取り出し、調理台に置いた。

「わお、今日は特大!」

マリアのお尻がぴょこんとはね上がった。

リンスゥも気になって、マリアのとなりに寄っていく。その耳元でマリアがこそこそっとささやいた。

「おばちゃん、ああ見えて優しくてね。よく近所の子供たちにプリンを作ってあげるんだよ。シンプルな味だけど、ホントにおいしいんだよー」

マリアと共に買い出しに出たときの寄り道買い食いが、すっかり習慣として定着しているリンスゥ。甘味の屋台で、プリンも食べた。ふるふるの食感にしっとりしたあまさ。口内に広がる幸せを思い出す。

屋台で食べたプリンは、パフェに入っていたり、フルーツやクリームでかざられていたりした。見ると、そういう準備はされていない。プリンだけだ。

ただし、あのどんぶりで作るとしたら、大きい。かなり大きい。リンスゥの興味も増していく。

その注目を浴びる中、ヤーフェイは手際よく混ぜた材料をこして、どんぶりに注ぐ。

そのどんぶりを蒸し器に入れて、弱火で蒸す。

その間に今度は砂糖と水を火にかけて混ぜ始めた。こうばしく、あまいにおいがただよってくる。

時間を見て、蒸し器の火を止める。ふたを開けると、ふわあっと白い湯気が広がった。

どんぶりを取り出し、蒸し上がりに先ほど鍋で温めていた液体を、つーっとかける。あの濃い茶色ととろみ。カラメルソースはああやって作れるのだとリンスゥは知った。

「はいよ」

待ちこがれる二人の前に、どんとどんぶりを置く。器の中にはほかほかプリン。あまいにおいがただよってくる。

「ため息ばかりついてると、店の雰囲気暗くなるからね。それ食べて元気だし」

そう言ってヤーフェイは使った道具を手早く洗い、今度は夕方からの営業の仕込みを始めた。何も言わないけれど、急いでいる様子。やはりひまというわけではなかったようだ。

その姿をリンスゥは見つめる。

おばちゃん……もしかして、私のため……?

目の前のプリンは、ほわほわと湯気を立てている。今度はそれをじっと見つめる。

「リンスゥ? どうしたの? 食べなよ、食べなよ、おいしいよ? プリンはねえ、冷やしたのも当然おいしいけど、できたてほやほやも、ちがった味わいがあっていいんだよ」

「え、あ、うん」

ぷるぷるふるえるプリンにスプーンをさして、一さじすくい、口へ運ぶ。

ぱく。

ふわりと口に広がる、優しいあまみ。

「……おいしい」

「でしょ!」

マリアはうれしそうに、にっこり笑った。自分も一口食べて、んー、と身ぶるいする。その気持ちはリンスゥにもよくわかる。それだけおいしい。

二口三口と食べながら、ふとマリアがリンスゥの顔を不思議そうにながめた。リンスゥの手が止まって、マリアを見つめていたからだ。

「どしたの? やっぱり温かいの好きじゃなかった?」

たずねられたリンスゥは、もう一度目の前の器に視線を落とした。ヤーフェイが自分のために作ってくれたプリン。

「ううん……そんなことない。ただ……不思議で。私は道具としては全然役に立ってないのに、そんな私に、何でみんな優しくしてくれるのかな……?」

「リンスゥ、それは……」

マリアが口をはさもうとした時、ちょうどシロウが帰ってきて、カウンターに座る二人を見つけた。そしてその手元にある物も。

「おっ、プリンだね! 今日はプリンの日か! ……あれ、俺の分は?」

「ないよ」

そっけなくヤーフェイが答える。

「えっ、何で? こんなでっかいプリン作るなら、三等分してくれてもいいのに!」

「プリンは子供の食べるもんだよ。大の大人がみっともない」

「子供? この二人は? こんなに乳でっかく育ってんのに子供?」

食い下がるシロウは、ぷに、とマリアの胸をつつく。

「きゃっ、シロさんセクハラー!」

「いいじゃんか! プリンとちがって減らないんだから! プリンプリンしてても食べられないなんて、まったく役に立たないのにでかくなって!」

言ってることがめちゃくちゃだ。冗談なのかと思って見れば、その表情はけっこう本気そう。かなり食べたかったようだ。

シロさんもプリン好きなんだ。あんなに取り乱すなんて、よっぽどあまい物好きなんだな。意外だなあ。

リンスゥが、そんなシロウのめずらしい姿をながめていると。

シロウはカウンターの食器置きからスプーンをさっと手に取り、リンスゥのプリンをざっくりすくうと、一口でぺろり。

「うまいー」

「あー! シロさんひどい! リンスゥのなのに!」

唖然とするリンスゥの代わりに、マリアが抗議の声を上げる。

「いいんです! 君たちの物は俺の物! 俺の物は俺の物!」

まったく意に介さないシロウ。どこかで聞いた、傲慢なセリフを口にして、マリアの抗議もどこふく風だ。

減っちゃった……。

リンスゥはプリンに開いた大穴を見つめた。ちょっと悲しい。まさに幸せが減ってしまったような気がする。

「じゃあ、リンスゥには私からあげる! はい、あーんして」

そんなリンスゥの心の動きをめざとく察したマリアは、自分のプリンを一さじすくって、口元に差し出した。

「えっ、い……いいよ、そんな」

「遠慮しないでー。……大体、シロさんとリンスゥが間接キスっていうのも許せないわ。リンスゥは私のなんだから、私もしないと!」

あれっ。気のせいかな、ちょっと目が真剣なような……。

「えー、な、何それ……むぐ」

口を開いたところに、無理矢理プリンを突っ込まれる。息がつまる。むせる。

ごほっ。

「きゃっ」

プリンが飛び散った。

「あー、ご、ごめん……」

見ると薄い黄色のかたまりが、マリアの鼻の頭にちょこんと乗って、ぷるぷるふるえている。

「ごめん……プリンが……」

ユーモラスなその様子。リンスゥの内にわき上がる衝動。こらえられなくなる。

「プリンが……あは……あははは! ごめん、プリンが!」

おかしくておかしくて、笑いが止まらなくなった。

「リンスゥだって鼻の頭にプリン乗ってるよ! あははは」

マリアも笑う。

二人でひとしきり笑ったあと、涙をぬぐいながらマリアが言った。

「リンスゥ、初めて笑ったね。笑った顔もかわいいよ」

「え?」

そう言えば、とリンスゥは記憶を探った。ここの人たちはよく笑うけれど、自分もいっしょになって声を出して笑ったのは、確かに初めてかもしれない。

そして、それをかわいいなんて言われ、頬にほんのり熱がこもった。自分が赤くなってるんだなとわかる。

この店に来て、自分は変わった。感情の起伏が生まれ、すぐ心がゆれ動くようになった。

でもそれは、悪いことばかりではない。

「照れるリンスゥもかわいいー」

マリアはきゅ、と抱きつくと、そのままリンスゥの鼻の頭のプリンをぺろりと食べた。

口内に残るプリンのあまさ。抱きつき身を寄せてくるマリアの身体の温かさ。どちらもじんわりと、リンスゥの心の内に染みわたる。

そして、それはやはり、リンスゥの頬をゆるませるのだった。

ここから先は

銃と宇宙 GUNS&UNIVERSE

2016年から活動しているセルパブSF雑誌『銃と宇宙 GUNS&UNIVERSE』のnote版です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?