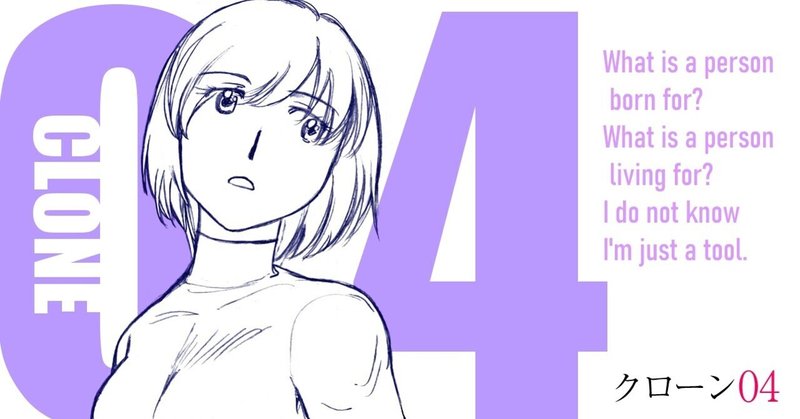

クローン04 第7話

七 なかなかの器量

今宵は新月。太陽と共に月も沈み、夜の闇が一層その深さを増す。人々が寝静まった深夜の静寂。繁華街のような眠らない街とちがい、居住区に群立するマンションの影の中では、静けさはさらに際立つ。

そのマンションの通路を歩く人影があった。

それは件の会社『暁里(シャオリ)生物科技』のクローン、九十六号。

『暁里生物科技』は、その名が示す通り、大陸からこの地に進出した会社である。だが現在の活動拠点はむしろ日本が中心になっていて、大陸からの他の勢力を迎え撃つ格好だ。

グローバル化が進んだ先は、国家と企業のアイデンティティの解離だった。特に大陸では、国家統制が厳しくなるほど、その圧力でにじみ出るように、人々は他の国へと浸透し、その地での利益の最大化を図った。

脇があまいまま国力を失いつつあった日本など、むさぼりくらうには格好の獲物だった。そうして力をつけた『暁里生物科技』は、同様にこの地にやってきた裏社会の組織を上得意とし、深く根を下ろしていった。

そこでの勢力争いに新たに投入された最新兵器が、サユリ・ヘイスゥ・ブロック30。

九十六号は、その一体だ。

丈の短いベストとパンツスタイル。その身体の、細身だがやわらかくふくらむラインがよくわかる。衣服は全身黒で統一され、しなやかな体躯を、より引きしまったものに見せている。

凛として整った顔立ちは、その表情をほころばせることがあれば、とても魅力的に見えるであろうことは一目瞭然。

だがそのようなことは望めない。

人間的な反応は極限までけずり取り、仕立てられた究極の戦闘機械。それが彼女だった。

ある部屋の前で立ち止まる。

扉にふれる。開かない。当然だ。鍵がかかっている。

すると九十六号は、ベストのポケットから小さな端末を取り出した。電子錠に押し付ける。セキュリティを無力化させる違法なツールは、あっけないほどに素早く、小さな光を点滅させて開錠を報せる。

九十六号が再び扉にふれると、今度は抵抗なく簡単に開く。玄関に入る。

「だれだ!」

玄関から続く廊下に、銃を構えた男が立っていた。

九十六号は、ほとんど無音で行動していた。建物のセキュリティも事前に解除していた。それでも男は侵入に気づいた。独自の監視センサーを備え付けていたようだ。

その用意周到さ、ぬけ目のなさ。銃を構える隙のない立ち姿。敵を見つめる厳しい顔立ち。すべてが、この男が生き延びてきた世界を物語っていた。

九十六号は問いに対して無言のままだった。

ただ、その右手がかすかに動いた。

男はそれを見逃さない。即座に引き金を引く。男の目前でマズルフラッシュがはじける。

その一瞬の光が収まった時、九十六号は消えていた。

「! どこに……?」

男は視線を周囲に走らせる。しかし侵入者の姿は見当たらない。

九十六号は男の背後、正確に死角になる位置に立っていた。

いつ移動したのか。微かな音ひとつたてず、しかも瞬時に。そして、ぬいた気配も感じさせない連続射撃。右肩、左肩、左膝、右膝。

正確に四肢を撃ちぬかれ、男は倒れた。

「ぐあっ」

何が起きたのか、男には理解できない。すぐに立ち上がろうとするが、関節をくだかれていて、身体を支えられない。九十六号の速さは人の知覚の外にあった。残されたその結果だけが、自分が危機にあることを男にさとらせた。

「く……」

その危機から逃れるべく、身体の中で反響しつづける激痛をおさえこんで、男はもがく。意識を刈り取らんばかりの痛みの中でも、銃は手放してはいない。しかし、身体は思い通りに動かない。関節という支点を失っては、正確な動きをすることは困難だ。反撃のために銃口を侵入者に向けることもかなわない。いつ次の弾丸がやってくるか。そのあせりから、男はさらに激しく身をよじる。

だが九十六号にはとどめをさす気配はなかった。

じっとその姿を見下ろす。

その背後で、もがく男の声と気配に気づいたのであろう、女が廊下をのぞきこんだ。

「ひっ!」

見知らぬ侵入者と、その足元に倒れた男を見つけ、驚愕の声を上げる。

その声がひびくかひびかないかの刹那、眉間に九十六号の一撃。

衝撃にはじかれるように、女はあお向けに倒れた。その顔は悲鳴を上げた時の恐怖にこわばったまま。

続く大きな物音に、部屋の奥のベビーベッドで寝ていた赤ん坊が目覚め、泣き出した。

気づいた九十六号は顔を上げ、そちらへ足をふみ出す。

ベッドサイドで歩みを止め、見下ろす。

「や……止めろ!」

男が声を上げた。

赤ん坊は顔を真っ赤にして泣いている。小さな身体で精一杯。ただ一つできることで、その運命に逆らうかのように。

そのいたいけな姿を確認しても九十六号は無表情。銃口を向ける。

「止めろ!」

何のためらいもなく、撃った。

「うわああああっ!」

廊下からベッドは見えない。だが、銃声とぴたりとやんだ泣き声が、起きた事態を雄弁に物語る。男は思い通りに動かない四肢で身もだえた。

「お……お前……だれだ! だれなんだ! 殺してやる! 殺してやるぞ!」

妻を殺され、子供も殺された。その怒りが体中をかけめぐる。

しかし、くだけた関節は、やはり身体を支えられない。

それでも男は何度も立ち上がろうとのた打ち回った。関節がくだかれ胴体とのつながりがなくなった上腕の骨が、体重を支え切れず、皮膚を突き破らんばかりに飛び出している。銃創が引き延ばされ、血がふき出す。その激痛をたえ、食いしばった歯の間から、血の混じった泡がこぼれる。

そこまでしても、銃口を侵入者に向けることはできなかった。

「ふふふ、まともに動くことさえできないのに、勇ましいことだ」

その背後から声がかかった。

玄関の扉がまた開き、そこに太った老人が立っていた。仕立てのいい上品なスーツを身にまとっている。しかしその顔つきはとても上品とは言えない。長い年月がその顔に、残忍な性格を彫り込んだようだ。さらにこの惨状を見て、喜びをかくさず目尻を下げ、口角をゆがめているからなおさらだった。

その顔を見て、男が目をむいた。

「お前……そうか、貴様の差し金か!」

「あまりに君が聞き分けなかったものでね。和解のチャンスはあったのに残念だよ」

「こんなことをして無事で済むと思うな! 今に仲間が……!」

「その仲間にも手配済みさ。ぬかりはない」

老人はさもおかしそうに肩をゆすった。

「さあ奥さんと子供の所へ行くんだね」

懐から銃を取り出し、撃つ。

「ぐはっ」

男の身体が着弾の衝撃ではねた。

だが九十六号ほど腕はよくなく、急所を外して一撃で仕留められない。

「地獄に……落ちろ……」

苦しみの中、男が呪いの言葉をはく。

老人は気分を害したようで、続けて何度も撃ち込んだ。

男は、力つきた。

「済みましたか」

扉が開き、背の高い男のシルエットが浮かんだ。老人とは対照的な引きしまった身体。大きな黒いバイザーをかけていて、その表情はうかがうことができない。ただ、見えている顔の下半分だけでも、鼻筋の通った整った顔立ちが想像できる。

外にひかえていたのは、クロサキ。

その姿を認め、老人がうなずく。

「ああ。そちらはどうだね」

「ええ、おおむね終了したようです」

「さすがだな。高い金をはらっただけのことはある」

老人は死体の頭をつま先で蹴り上げ、満足そうな笑みを浮かべた。

夜の街を、その闇に溶け込むような黒塗りのリムジンが走る。よく見ると窓ガラスがふつうよりも分厚い防弾ガラスだ。であれば当然、扉も他のパネルも防弾仕様であることを物語る。重い車体を周りに合わせてスムーズに加速させるためには高出力のモーターも必要。かなり手を入れられた車であることは明白だ。

そんないかにも訳ありなその車中で、老人と向かい合わせで座るクロサキは、バイザーを操作してどこかと連絡を取っていた。バイザーは遮光のための物ではなく、作戦行動中のヘッドアップディスプレイだ。黒く光を通さないように見えて、眼前の様子はちゃんと見えている。さらにはそこにいくつもの情報を表示できる。現在は、通信機能を使用中。

「了解」

通信が終わったようで、クロサキは向かいの老人に告げた。

「確認を取りました。作戦はすべて成功したそうです。最終動作確認のため使用した、クローン各個体のバイタルにも異常なし。手続きも完了しています。このままお引きわたしいたします」

「そうか、うむ」

老人はうれしそうにふくれあがった手をこすり合わせる。

「さすが『暁里生物科技』のオペレーションチームだな。仕事が速くて的確だ」

「恐れ入ります」

クロサキは軽く頭を下げた。

この作戦は眼前の老人の依頼で実行された。対立組織の殲滅。本来であれば、『暁里生物科技』が、そのような仕事を受けることはない。汚れ仕事もしていると言っても、本来はメーカー企業。特定の組織に肩入れするのはあまり好ましくない。全体のセールスにはマイナスになる。

今回は、戦闘用クローン大口契約での最終動作確認、という名目。敵組織がライバル会社の顧客だった、という事情も作用した。攻撃目標に対してクローンの数が足りないということで、売るわけではない九十六号が参加したのは、ちょっとしたサービスだ。

そのサービスには当然、新商品のプロモーションというこちらの下心もある。そしてそれは、功を奏したようだった。

「ところでそれは新型かね。素晴らしい働きだったが」

老人は九十六号を指してたずねた。

「ええ、まだ運用試験中ですが。そのうち商品化されると思います」

「そうか。やつの動きを止める手際は大したものだった。殺さず動きだけ止めてほしいというのは、自分でも難しい注文ではないかと思ってたんだが、おかげでさんざん手こずらされたやつの最後を、自らの手で堪能できた。それに……」

なめる様な視線を、九十六号の身体にはわせた。

「見た目もなかなかの器量だな。SYRのシリーズだな、それは」

九十六号は上着を脱いでいた。その下には、身体にフィットした伸縮性の高いノースリーブにロングパンツ。身体の線がはっきり見える。

ふっくらとした胸元。引きしまったウエスト。下半身のきれいなライン。

目の前の老人は、その身体つきにひかれていることを、かくそうともしていない。ぶしつけな視線を九十六号に注いでいる。

しかし、九十六号は、そんな視線を気にする様子を見せない。正確には見せないのではなく、本当に気にしていないのだ。視線自体は認識しているはず。その視線の意味も理解しているはず。だが、その理解から当然生じる嫌悪の感情が抑制されている。見られているという事実だけが、彼女に残る。

クロサキの口元にかすかな苦笑が浮かんだ。

「こちらは戦闘用に最適化されているので、反応がありませんから、そちらの目的で使用されてもご堪能できないのではないかと思われます。弊社にはご存知のように、これと同じ素体でそれ用に調整されているラインナップもございます。そちらも春には新しいバージョンが投入される予定で、オーダーメイドでお好みのタイプに仕上げることも可能です。担当の者に連絡させましょうか?」

「おお、そうかね。それは楽しみだ! よろしくたのむよ」

老人は好色をかくそうともせず、身を乗り出した。

タナカに貸しが一つだな。

クロサキは老人にせっつかれ、その場で連絡を取った。

これから『暁里生物科技』の上得意となりそうな老人は、今日の戦果と新たな契約に満足して、待ち合わせた自分の車に乗りかえた。

後部座席には、九十六号とクロサキが残された。リムジンは二人を乗せて帰路に着く。

「ふう」

クロサキはバイザーを外して一つ首を振ると、身体の緊張を解き、シートに身を預けた。

九十六号をじっと見る。

確かに器量はいい。

SYRのシリーズは、そちらの用途では一番のかせぎ頭だ。価格は高いのに引き合いが絶えない。それでいて、こういう戦闘用など、その他の用途に対する拡張性にも優れている。

どこか幼さを残す、それでいて凛とした整った顔立ち。

すらりとみずみずしく、だがやわらかくふくらむ身体。

その二面性が男をくるわすのだとタナカは笑っていた。

手を伸ばし、顎をつかんでこちらを向かせる。

九十六号はなすがまま。

身を乗り出して唇をうばった。

やわらかな張りのある唇。

しっとりとうるおう肌。

だが九十六号の反応はなし。目を閉じることさえなく、無表情にクロサキを見つめている。

「なかなかの器量ね……」

クロサキは小さくつぶやき、口角をゆがませる。

「こんなのを喜ぶのは、よっぽどおかしな人間さ」

またシートに深く身をうずめた時、バイザーから通知音がした。頭にかけて、相手を確認する。

「む」

警察にもぐりこませてある内通者からのメッセージだ。内容は他愛もない話を装ったものだが、符丁が仕込まれていて、落ち合う場所と時間が提示されている。

今から向かえばちょうどいい。車の行く先を変える。

示されたのは下町の繁華街だ。リムジンではとても入れない場所なので、適当な所で待たせ、徒歩で向かう。

繁華街の混沌の、さらに裏通り。せまい路地に入る。

薄暗がりに、目深に帽子をかぶった男が待っていた。クロサキが広げた人脈の一人。警察に勤める内通者だ。

「どうも」

「例の件か?」

あいさつもそこそこにクロサキは切り出す。内通者はうなずいた。新宿南西地区で起きた抗争の情報が欲しいと伝えてあった。

「ええ。今日、面白い知らせが上がってきましたよ」

ビニール袋に入ったナイフを懐から取り出し、かざす。

「現場に落ちていた凶器です。現場には遺体が三つ。うち二つと一致する血痕がこちらから検出されました。ですが、それが双方の関係者一人ずつなんです」

内通者はちらりと九十六号に視線を送った。

「さらにそのうちの一体はクローンです。そちらのお嬢さんと同じシリーズですね」

「なるほど……」

クロサキにとって目新しい情報ではない。そうであろうと推測していた。その確証を得たわけだ。

テレメトリ情報から、不調を起こしたクローンが襲撃者側だということはわかっている。死んだクローンもテレメトリ情報から、やはり襲撃者側だとわかっていた。

双方の組織に同型の戦闘用クローンを卸しているのは確認しているので、護衛に倒されたのであれば、問題はそこまで大きくならない。同タイプの対決でどちらかが倒されたのなら、それはふつうに起き得ることで、シリーズの評判に傷をつけるようなことはない。そちらの話はそこで終わり。

クローンの一体が不調を起こしたことは問題ではあるが、別件であれば、これも起き得ることとして認知されている。だからリモートメンテナンスのサービスがあるのだ。人間の部下だって心を病む。クローンはそれに比べればはるかに安定している。さらにSYRシリーズは他社製品に比べ、安定性で分があった。連続して起きなければ、評判はそこまで落ちない。

だが、テレメトリ解析は、襲撃者側の同士討ちの可能性を示していた。こうなるとクローン一体の問題では済まなくなる。道具であるはずのクローンが、指示に背き勝手な行動を取り、使用者に損害を与えたのだ。ただの不調のレベルを超えている。設計上の問題があるのではないかと不安を持たれれば、売り上げが大きく落ちるだろう。

そして、ナイフに残った血痕は、その可能性を確定させた。襲撃し、標的を殺害した後、味方も手にかけたのだ。

ブランド毀損の危機である。

クロサキのくもった顔を見て、内通者は続けた。

「やっぱりあまりうれしい情報じゃないみたいですね。だいじょうぶ。適当にもみ消しときました。公式発表には残らないでしょう」

「ありがとう。支払いはいつもの方法で」

「わかりました」

「ちょっとその凶器を貸してくれるか」

「どうぞ」

クロサキはナイフを受け取り、袋を開けて九十六号の鼻先に差し出した。

くん。

九十六号はにおいをかいだ。

「何ですか?」

「このシリーズは五感が強化されているからな。警察犬ほど鼻が利くわけじゃないが、万が一、街中ですれちがえばすぐわかる」

「ほ、そりゃ便利だ。そんなクローン刑事が警察に導入されたらあっという間に失業だけど、まあどうせ、警察の予算じゃそろえられない値段なんでしょ?」

クロサキは薄く笑い、肯定してやった。

そして踵を返し、九十六号を従えて歩き出す。

「行くぞ。追跡だ」

ここから先は

銃と宇宙 GUNS&UNIVERSE

2016年から活動しているセルパブSF雑誌『銃と宇宙 GUNS&UNIVERSE』のnote版です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?