上野博正さんのこと――雑誌『思想の科学』とともに

親方に仕える丁稚

「この人だったら、どう考えるだろう」

「こんな時、どう行動するだろう」

判断に迷い、困ったときに脳裏に浮かぶことが多いのが、上野博正さんである。亡くなって、はや20年近くが経つ。

上野さんは、私が出版の世界で働くきっかけを与えてくれた人だ。内科、産婦人科、精神科の医者であり、その傍、出版社・思想の科学社の社長を務めていた。

出来が悪く、世間知らずだった私は、よく叱られた。電話の受け答えから、仕事に臨む姿勢まで、上野さんに怒鳴られたことは数え切れない。

「あなた、いったい今まで何をやってきたんですか!」

「この会社で働く能力、一切なし!」

甲高く、細い声で、時折、どもりながらの激しい叱責だった。そして、怒りが収まると、その余熱を帯びながら、静かな口調で私を諭した。

「いいですか、今の社会はこんなふうに人から直接、怒鳴られることはすっかりなくなった。表では、いい顔していながら、裏で陰口を言ったり、足を引っ張ったりするんだよ。よく覚えておきなさい。これが、近代社会ってものなんだ……」

さしずめ、私は親方に仕える丁稚のようだった。

恩返しということ

上野さんは昭和9年(1934年)生まれ。東京・浅草で育った。幼い頃に母を亡くし、ハンコ職人の父と、弟との3人暮らし(妹は母の実家に引き取られた)。生活は決して裕福ではなく、苦学して大学に進む。卒業後、さらにアルバイトをしながら医学部に入り、開業医になった。

古今東西の歴史、思想、文学などにも明るく、博識だった。同時に、人情の機微に触れることのできる人だった。インテリであり、かつ、庶民とでもいおうか。その両方が見える、分かる人だった。

「会合の後、飲みに行こうかとなった時、『用事があるので今夜は帰ります』という人がいる。実は、その人は、本当は皆と行きたいんだけど、財布が乏しくて行けない。でも、そうは言えずに、嘘を言って帰るんだ。その時の気持ちを思うと切ないんだよ」

人生の悲哀ということを、上野さんはよく語った。

そして、仁義を何より大切にした。

「人から、なんと悪く言われたって、構やしない。ただ、『恩知らず!』とだけは言われたくないね」

「人から受けた恩は絶対に忘れない。でも、すぐにはお返ししなくてもいい。相手が困っている時、自分の力を必要としている時にさりげなく返す。相手の気持ちに負担をかけないように、さりげなく」

鶴見俊輔さんは、上野さんのことをこう綴っている。

「からだを使って受けた恩は、自分のからだを使ってかえす、ものをもらって受けた恩はものをもっていずれかえす、知恵をもらって受けた恩は知恵でかえすという箴言を生きている人」(鶴見『教育再定義の試み』岩波書店、1999年)

仕事のこと以上に、生きるうえで大切なことを上野さんからは教わった。

父親のいない私にとって、「親父」のような存在だった。

チラシの裏紙の思索

もちろん、仕事の面でも、上野さんに教わったことは数知れない。

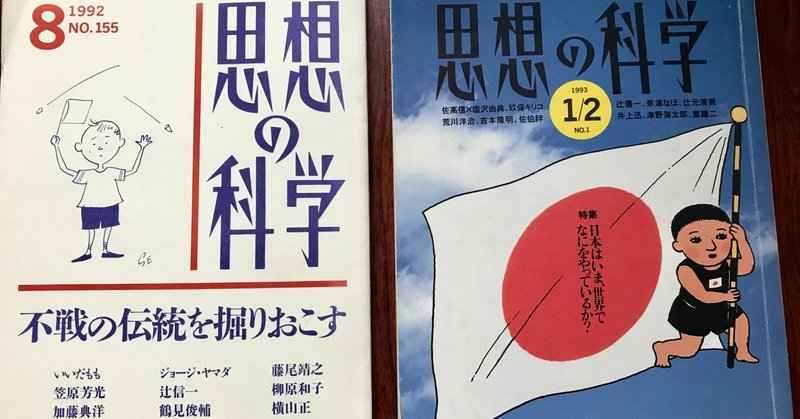

私は、自分の文章を何としても雑誌(『思想の科学』)に載せてほしかった。インタビューは何度か担当し、原稿を書かせてもらってはいたが、自分が考えていることを、自分の言葉で書きたかった。

そして、入社から2年ほど経って、チャンスがめぐってきた。

ベ平連(ベトナムに平和を!市民連合)など市民運動を担った吉川勇一さんと福富節男さんの出版記念シンポジウムが行われた。吉川さん、福富さんのほかに、鶴見俊輔さん、辻元清美さんらがパネリストとして登壇したこのシンポジウムについて、私自身の運動の経験も織り交ぜながら、感じ、考えたことを綴るというものだ。

原稿は、先輩から何度もダメ出しをされた。書いては直し、書いては直しを繰り返し、「これなら、何とか載せられるかな」と言われるものが仕上がるまでに、相当な時間がかかった。

誌面に載った後、上野さんは感想をくれた。

「よく書けている。でも、この『折り合いをつける』とはどういうことか。どこまで、もがいて、掘り下げて、この言葉を選んだのか。そこが曖昧なんだよ」

上野さんは、私の文章の一言一句に目を通していた。

紋切り型にならないこと。

ただ、言葉を「置いて」、やり過ごさないこと。

思考停止に陥らないこと。

それらを、厳しい言葉で言った。

上野さんは、日々の診療や、友人知人との付き合いの合間を縫い、新聞の折り込みチラシの裏に、自分が思索したことを鉛筆でよく書き留めていた。

仕事や生活の経験を通して考えたこと。日本や世界の状況。果ては、人類の歴史の変化と先行きまでデッサンしたものもあった。

「鶴見(俊輔)さんがよくテレビの話をするじゃない。『私は2時間ドラマが好きなんだ』とかって。でも、あの人はテレビばかり見て、遊んでいるわけじゃない。今でも相当に本を読んで、勉強してるんだよ」

そう言って、叱咤激励されたものだった。

唄うひと

上野さんは開業医の仕事をしながら、思想の科学社の社長を務めていた。相当なエネルギーを費やしていたと思う。

会社の経営を上向きにするべく、上野さんは事務所の移転を断行した。それまでは飯田橋の雑居ビルの一室を借りていたのを、自らが所有する新宿・大久保のビルのスペースに移した。

引っ越しも、業者には頼まなかった。自ら陣頭指揮を振るい、私たち社員(といっても3人だが)のほかに、『思想の科学』の編集委員、思想の科学研究会の会員、上野さんを慕う人たち、さらには印刷屋の営業マンも加わって、荷物を運び出し、レンタカーに載せて往復した。総勢20~30人はいただろうか。ゴールデンウィークを利用して、2、3日かけて、引っ越しを終えた。

ビルの最上階3階は、20畳ほどの和室だった。そこに長テーブルを置き、手伝いに来た人たちが食事を取った。夜は連日、慰労を兼ねた宴。上野さんは、その場で歌を披露した気がする。

歌は本格的だった。新内の家元に手ほどきを受け、舞台にも上がるほどの腕前。飲みの席では、新内をよく歌ってくれた。

だが、私が印象に残っているのは、アイルランド民謡「庭の千草」だった。高く、か細い声で歌われるその歌は、哀愁を帯び、胸に残っている。

まっとうに生きるとは

退職してからも、社の人が何かと声をかけてくれて、仕事を手伝った。そのたびに上野さんに会った。久しぶりに親父の顔を見に行く。そんな気分で出かけたものだった。

フリーの物書きになって、4~5年経った頃だったか。

上野さんは突然、こう切り出した。

「あなた、私のこれまでの生い立ちを聞き書きして、本にしてみませんか」

うれしかった。自分の行く末を案じてくれているとも感じた。

だが、その話は丁重にお断りした。

上野さんの文章には深みがあり、詩的なところが魅力だった。自身で書いたほうが絶対にいい本ができる。私が出る幕ではないと思ったからだ。

そのあと、上野さんは忙しい合間を縫って、少しずつ書き溜めていたのだろう。

亡くなった後に営まれた「偲ぶ会」で、鶴見俊輔さんがその一部を朗読した。未完に終わった自伝は、思っていたとおり、聴く者に光景が思い浮かぶ文だったと記憶する。

もし、あのとき、聞き書きを引き受けていたら……。

そう思うことは、今もある。

答えは今も分からない。

偲ぶ会の参加者に配布するべく、上野さんの年譜と著作一覧を1ヵ月余りの間で大急ぎで冊子にまとめた。私は、その多くを受け持たせてもらった。上野さんが雑誌や書籍に執筆した文章に、可能な限り目を通し、そこから事実だけを拾い上げ、年譜を作った。この「仕事」を与えてもらったことは、今も感謝している。

まっとうに生きるとは、どういうことか。

まともさとは、誠実に生きるとは、どういうことか。

上野さんから受け取ったものは、あまりにも大きい。

*上野博正さんに関する著作

上野博正『新宿にせ医者繁盛記』(思想の科学社、1986年)

余川典子『お産の話――上野博正と新宿「めだか診療所」』(SURE、2019年)

#上野博正 #思想の科学 #鶴見俊輔 #雑誌 #編集 #ライター #市民運動

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?