【読了】「史上最強の哲学入門」飲茶 著 →入門書としてベストな本

久々に楽しい読書しました。

楽しいのに哲学、というギャップをこれほどまで昇華させているのは、感嘆するしかなく、入門書として大変素晴らしい書物であることをこの記事では述べたい。

また、入門書として必要な条件とは何か、という話をしてみたい。

■本の紹介、バキファンは前書きだけでも読め

今回紹介する本は、

「史上最強の哲学入門」著者:飲茶

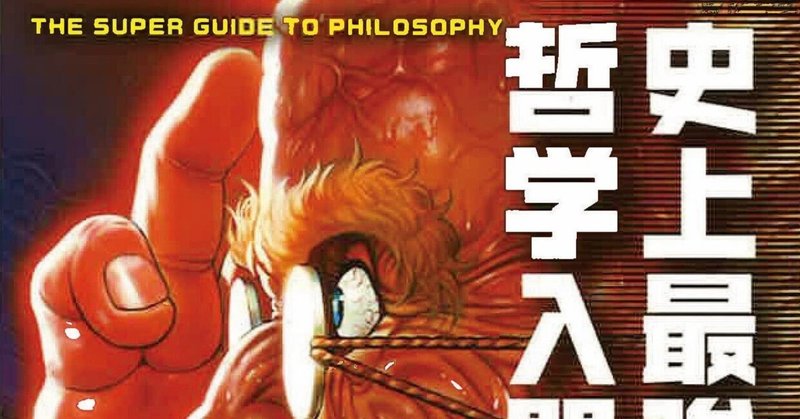

記事冒頭に画像リンクを貼っているので、見てもらいたいのだが

表紙が、あの!板垣恵介先生なのである。

板垣恵介先生と聞いて、ピンとこない人は、格闘漫画の金字塔「バキ」シリーズの作者と聞いたらわかるだろうか?

バキの話をし始めたら、なんの記事かわからんので割愛するが

表紙をみてテンション上がってしまうのはファンとしてどうしようもない習性である。

だが、ここで冷静な思考を働かせる。

「金積んで話題性狙ったマーケティングじゃないの?タイトルも胡散臭いし、著者の飲茶て。ちゃんとした本か?」

ちゃんとした本なんて論じられるはずもない自分だが、表紙を見てそんな思考が働いてしまう人も多いのではないだろうか。

一方で、この本は自分の界隈でいろんな人が高評価だったので、少し立ち読みしてみた。

前書きを立ち読みして、めちゃくちゃ笑ってしまった。

「この人バキめっちゃ好きやん」と思った。そしてレジに並んで購入した。多くは言わんがバキファンは前書きだけでも読んでくれ。

この本の形式は、アマゾンの画像イメージでも確認できる(記事冒頭リンクから参照)が、以下の4つの真理について、代表的な哲学者をあげながら紹介する形式である。

・真理の「真理」

・国家の「真理」

・神様の「真理」

・存在の「真理」

合計で31人の哲学者を紹介し、上記の4つのテーマについてそれぞれの哲学者がどんな主張をしていたか、が大変にわかりやすく書いてある。

私のTwitterで読書メモを記録しているので暇があったら読んでもらいたい。断っておくが、大したことは書いていない。ほんとに。

■著者の紹介(飛ばしてもいい)

著者:飲茶氏とはいかなる人物か。

本の著者紹介は東北大学大学院卒くらいしか情報がなかったのでネットで検索してみると、本人Twitterがあり、下記のようにプロフィールが書いてある

哲学作家兼 経営者兼 漫画原作者。バキ表紙の『史上最強の哲学入門』、ポプテピ表紙の『14歳からの哲学入門』等。著作は重版率100%で、累計部数は54万部です。

ポストシンギュラリティ(新加速主義)を提唱。

うん、バックグラウンドはよくわからん。

インスタをざっと見たが、フォロワーは多いとは言えなかった。自撮りが意外と多いという印象だが、これはネガティブな印象にはまだならない。そういう訓練を受けている。みんなも多少のことでネガティブな感情を抱かせない訓練しような。

HPがあった。ざっと見たが、2000年代のHPの様式大変懐かしい。

この様式で今でも更新しているのは、「本物」であり、半分は「策士」である。なんにしても素晴らしいというほかない。

ブログがあった。ざっと見たが落合陽一の記事が面白かった。

落合陽一に関する記事が面白くなる例がもう一件。ゆる言語学ラジオなどで有名な堀本見氏のブログ記事がそれ。

結果よくわからん、というのが結論なので、この章を丁寧に読んだ人には申し訳ないという感情を抱く。もっと調べればよくわかるかもね。

■本の感想(本題1)

哲学ってとっつきにくい

皆さん、「哲学」ときいて拒否反応が出ないだろうか。

私は一貫して理系学生で理系職に就いているし、倫理科目も履修していない、ということもあり、そういった拒否反応が出た。

また、道徳を想起しがちで、道徳の授業は、「答えがないと言いながら押しつけがましい面倒な授業」と私は認識していた。

オトナになってそんな偏見は薄くなったが、それでも「そんなの学んでどうするの?」という気持ちはいかなる時もあった。

学生の理系脳は訓練されており、与えられた問題には、答えが用意されており、活用先もある、という考えだから、答えのない問いで、「真理とは」とか「神様とは」、なんて考えるだけ無駄と思ってしまうからだ。

本書を読んで知ったが、これはプラグマティズム(実用主義)と呼ぶらしい。哲学はこのような部分も網羅している、というのを初めて知ったが、とりあえず、この考えは現在の私の思考と一致すると考えている。

だが社会人として仕事に取り組んだ時、答えのない問いはいくらでもあるし、不遇と感じる状況に答えを与えてくれる人間は周りにいない、ということに気づく。

そんな時に便利なのが、宗教であったり、カリスマであったり、哲学であったりする。

そのなかでも哲学の特色は、学問としての側面が強いところで、広く批判の対象となっているがために、長い時間軸の中で多くの学者が議論してきたというのは信頼に足る部分であると感じるとともに、わかりにくく高度であるという印象もある。

ここからがほんとに本の感想。

この本の素晴らしいところは、

そんな哲学という学問に対して、網羅的であり、対比があり、詳しすぎない背景説明があるところである。

例えば、ソクラテスが追い求めた真理に対する答えとして、弟子のプラトンの提唱するイデア論は、プラトン自身の教え子アリストテレスによって批判されてしまう。

例えば、レヴィナスはユダヤ人でナチスドイツにより迫害された過去から他者論を提唱するし、キリスト教が信者獲得に躍起になっているにも関わらず、哲学と神学の矛盾が指摘された時代だったので、トマス・アクィナスはこれに回答できるスコラ哲学を練り上げた。

単に、辞書的な羅列に終わることなく、構成が練ってあるのが素晴らしい。

どの時代のどの哲学者も、論理を提唱するに至った背景がある。それは過去の哲学者の論理であったり、世界情勢であったりする。

初学者にとってそういった背景まで知るかどうかで印象が全く違う。

ストーリーとして理解すれば、学びをもっと深めようと思ったときに、ピースをはめるがごとく、前後がつながっていき、理解が速い。

そういった意味で本書は入門書として大変優れていると考える。

■入門書に必要なもの(本題2)

では、哲学に関わらず入門書に必要なものとは何だろうか。

私見を書いてみる。

私見だが

最も学びやすいのは「最初は大きく掴み、あとから詳細を見ていく」やり方と思う。

学問全体を俯瞰することをまずやってみることが重要だが、気を付けたいのは、初学者が俯瞰できることはごく限られており、ほとんど間違っていると理解しておくこと。

仮説を立てることが重要で、後から修正を加える前提をはじめから考えておけばいい。

さて、そういったやり方の中で入門書として重要なのが

わかりやすい章立てと目次、前書きである。

本書であれば、4つの大見出し(真理、国家、神様、存在)と、小見出しとして哲学者の名前が書いてある。

そして前書きでは、バキの最大トーナメント形式でそれぞれの哲学者ごとに紹介がある。

ここまで読んでしまえば、この本の形式がわかるとともに、哲学を少なくともこの本の中では4つに分類し、それぞれの主張を戦わせる(比較する)のだろうとという理解ができる。

これは、一旦その枠組みでとらえてみようという初学者に道を示す親切設計になっているし、その前提の上で各々の主張を見ていくことで、理解もしやすい。

そして説明しすぎない。

初学者にとって、長々と細かく説明されても、理解できないストレスが多くなって学ぶ楽しさがなくなってしまう。

多少間違いがあっても、さらっと全体の説明が欲しいと思う。

本書ではこれもクリアしている。

全344ページに対して31人の哲学者。単純計算で1人10ページである。

さらっとしている。

最後に理解しやすい文章。

これは純粋なる著者の文章力である。どう論旨をまとめて伝えるか。しかもなるべく誤解のないように。

本書は文章がうまい。

流れるように読めるのに、哲学者の思考をなぞることができて素晴らしい。

誤解があるかどうかはわからないが、哲学という何やら拒否反応が出る得体のしれないものを身近に感じることができた。

素晴らしかったので、東洋の哲人編も購入しました。

読むのが楽しみです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?