"キャラクターを起てろ!" 劇画村塾第4期生 第2章〈4〉

<予想外の形で漫画原作者としてデビュー!〜たなか亜希夫先輩との出会いとプロとしての矜持>

パーティが終わった後、狩撫先輩から声をかけられた。

「キミは、この後、時間あるか?」

もちろん、無かったとしても、狩撫先輩に"無い"なんて言えるはずもない。

「完璧に空いてます」

「じゃ、付き合え」

どこにですか、と訊き返す暇も与えず、狩撫先輩は歩き出し、

「おい、亜希夫」

と、一人の男性を呼んだ。

無精髭がやけに似合う、躰つきのがっしりとした、どこか男の色気めいたものが漂う人だった。

「たなか亜希夫だ。知ってるか?」

知っているどころではなかった。たなか亜希夫先輩といえば、『下北沢フォービート・ソルジャー』など、圧倒的な画力と繊細なセンスで注目されている天才肌の漫画家だ。

(こ……この人がたなか亜希夫先輩か!)

目を丸くして見上げてしまった。

「こいつ、後輩だ。名前、何だったっけ?」

狩撫先輩に紹介され、しどろもどろで、

「か……梶といいます」

「あ、どうも」

たなか先輩はかるく会釈された。

狩撫先輩もロックシンガーみたいにカッコ良かったが、たなか先輩もまた、モデルや役者のようなムードがあって、同性ながら、なンだか男の色気がある人だなあ、と思わずにはいられなかった。

「面白いから、キミを、編集との打ち合わせに付き合わせる」

「え? う……う……打ち合わせに? いいんですか?」

「ガタガタ言うな」

「は、はい……」

わけがわからないままに、ホテル内のバーレストランに引っ張って行かれた。

この時、どうして狩撫先輩が自分を連れて行く気になったのか、未だに謎のままである。

口にされていたように、単に「面白いから」と思っただけかもしれないし、ペーペーの後輩に「プロの現場を見せてやろう」という先輩心が働いていたのかもれない。

何にせよ、狩撫先輩、特にたなか先輩とは、ここから親交を深めていくことになるのだ。

バーレストランに入ると、某メジャー漫画誌の編集者氏が待っていた。

こちらは、ただの金魚の糞である。名刺をもらって、ひたすら小さくなって座っていた。

編集者氏も、劇画村塾のパーティがあったことは知っていたので、「まあ、こんな奴がいても不思議じゃないか」

程度の認識だったと思う。

そんな自分を尻目に、打ち合わせが始まった。

打ち合わせというより、狩撫先輩とたなか先輩コンビへの、新連載の依頼だった。

(この二人のコンビ作なら、読んでみたい……!)

横で話を聞いていて、一ファンとしてそう思った。実現したら、ちょっとした話題になることは間違いない。

ところが、編集者氏が懸命に説得するものの、狩撫先輩もたなか先輩も、イエスと明言しないのだ。

たなか先輩にとっては、劇画村塾OBとして上に当るし(狩撫先輩は第一期生、たなか先輩は第三期生)、年長者でもあるので、狩撫先輩を立てつつも、胸の裡に秘めた考えは二人揃っているように思えた。

編集者氏は、このコンビであれば、何を描いてもらっても構わない、自由にやってほしいという勢いなのだが、二人は首を縦に振らない。

押し問答めいた会話が続いたが、場はまったく険悪にならなかった。狩撫先輩の強引で頑固だが、どこか憎めないキャラクターと、たなか先輩の紳士的な物腰によるものだった。

(メジャー漫画誌の編集者にここまで懇願されたら、俺だったら、一も二もなくOKしちゃってるよなあ……)

自分は狩撫先輩とたなか先輩から、プロの作家としての矜持(きょうじ)を教えられた気がした。

どんなに好条件を提示されたとしても、自分の信念や信条に合わないと感じたなら、その話には乗らないという姿勢。

それは、まさしくハードボイルド小説の主人公そのものの処し方だった。

狩撫先輩やたなか先輩が描かれている作品のキャラクター達とも、ぴったり共通している。

作者=作品のキャラクターという図式を、はっきりと見せつけられる思いだった。(二大先輩が意図していたことではないだろうが、そんなに素晴らしいことを教えられながらも、この不肖の後輩は、それを実践することができず、ひじょうに情け無い日々が続くことになるのだ……鳴呼!)

最後まで二人の先輩は、編集者氏の依頼をかわし抜いた。

編集者氏は精も根も尽き果てたような感じになっていたが、諦めてはいない様子だった。

双方、プロだった。

狩撫麻礼とたなか亜希夫、両先輩のコンビが『迷走王ボーダー』で大ヒットを飛ばすまでは、まだもう少し時期を待つことになるのだが、もしもこの時、二人のコンビが実現していたなら、漫画界の歴史上に、何らかの大きな楔が打ち込まれたのでは……と夢想せずにはいられない。 そういう意味では、この時の編集者氏には先見の明があったということ

だろう。

その後、またしても狩撫先輩に引っ張られて、たなか先輩も一緒に、下北沢のスナックかどこかに行った覚えがあるのだが、記憶が定かではない。(ちなみに、下北沢は、その後長く、いろいろなクリエイターさん達と飲み交わす街となるのだが、その宴の日々については、いずれ別の機会に記すこともあるかもしれない)

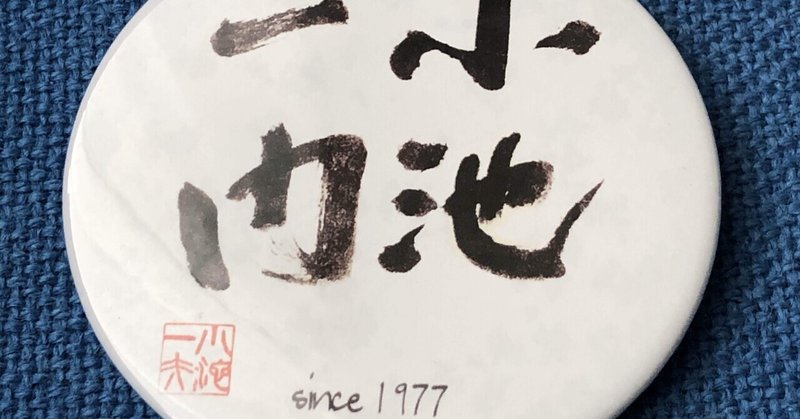

劇画村塾のパーティ、小池先生の涙、狩撫先輩とたなか先輩との会話と出会い、プロ同士の打ち合わせと、あまりに盛り沢山すぎて、ここまで記した興奮の断片が強く残っているのみなのだ。

それからほどなくして……。

興奮冷めやらぬまま、相変わらず悶々と習作を書き続けていると、劇画村塾事務局のSさんから電話がかかってきた。

小池先生が会いたい、とおっしゃられているという。

(な、な、何かやらかしちゃったかな、俺……?)

思い当たることはなかったが、不安と緊張に苛まれながら、慌ててスタジオ・シップ本社へと駆けつけた。

社長室へと通された。

初めて入る社長室には、壁面のガラス棚いっぱいに、小池先生の原作原稿がズラリと並んでいた。すべて革の表紙付きで製本されている。まずそれに圧倒された。

小池先生はソファに座っておられて、

「おう、来たか」

と、言われた。

機嫌は良さそうだったので、少し胸を撫で下ろす。

「おまえ、『コミック劇画村塾』でデビューしろ」

いきなり告げられて、

「は?」

一瞬、何を言われたのかわからず、間抜けな声を出してしまった。

それが、自分の漫画原作者としてのデビューが決まった瞬間だったのだ。

〈続く〉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?