ポンコツオヤジ野球チームの奇跡(その2)

玉三郎がライトの頭を越える大きな当たりをはなって三塁にまで達すると、我がチームのベンチは沸きに沸いた。

9回裏、ノーアウト三塁。これ以上ない「サヨナラ勝ち」のチャンスがやってきたわけだ。

玉三郎をホームに生還させることさえできれば勝てるのだ。

しかしそのとき、次打者としてネクストバッターズサークルに座っていた僕は、左足にわけのわからない違和感を覚えていた。そして、いざバッターボックスに向かおうと立ち上がったときに、その嫌な予感は現実になる。

痛みはさほどでもないが、下半身の左側がピキーンと張って歩くことすらままならない。

なんでこんなときに。

さっきのスライディングキャッチの影響ではなかった。あの後も僕は元気にプレーできていたのだから。

試合後に判ったことだが、本人に自覚はなくても熱中症になり、その影響で足がつったりすることがあるのだそうだ。

熱けいれん、とでも言えばよいのだろうか。

夏の猛暑の中のこの試合で、自分は夏には強いと自負していたのと、おかしな脳内物質がドバドバ出ていて興奮し続け、いつの間にか身体がカチンカチンになっていくことに気づくのが遅れたのだろう。

これで打席に入っていいものか、1秒ほど迷った。

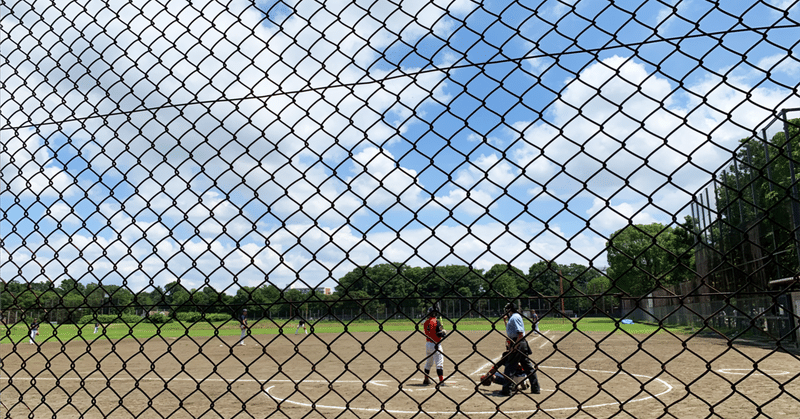

ふと金網の外を見ると、こういうときに限って息子が見ている。

それに僕が退いたら、おそらく大嫌いなK(こいつのことが大嫌いだったのでニックネームは付けてあげない)が代打に出てくるであろう。それだけは避けたかった。

僕は足を引きずりながらバッターボックスに入り、構えた。

幸いまだノーアウトだから、せめてバットだけは振ろうと思った。どんなに下半身が動かなくてもバットに当てることくらいはできるであろう。当てさえすれば何かが起こることもある。ダメならそれでもワンアウト。僕で試合が終わるわけではない。

とはいえ、バットを振るのは一回が限度だろうと思っていたから、僕は悲壮な覚悟でボールを待った。

その瞬間、神様からの贈り物かと思うほどに打ちごろな、実に打ちやすそうなボールが相手ピッチャーからはなたれた。

僕は夢中でそれをバットに当てた。

しかし下半身を一切使わずに振ったバットはどう考えてもスイングスピードに欠けていた。

そうしてバットの根元に当たったボールは、力なくブザマに三塁方向に転がり始める。

三塁手とピッチャーがそのボールめがけて突進してくる。

走ることができない僕は、足を引きずりながら、彼らがこのゴロをつかんで一塁に送球してくれるのを待った。「どうせ俺は走れないから早くアウトにしてくれ」というわけだ。

はたして三塁手がボールをつかみ、一塁に向かってボールを投げる。

ああ、アウトを一つとられるけど、次の人に託そう。

そう思った瞬間、玉三郎がホームに向かって突進を始めたのであった。

俊足の彼は、三塁手が一塁に送球するその瞬間を待っていたのだ。

三塁手は投げてから、しまったと思ったであろう。

そのボールを受け取った一塁手は、慌ててホームにボールを転送する。

若き玉三郎がヘッドスライディングをする。

土ぼこり。

審判の手が横に広がる。

セーフ。ホームインであった。

我がポンコツチームの歴史的勝利の瞬間である。

みんながベンチから飛び出してきてホームに集まる。

玉三郎を囲んで歓喜の輪が広がる。

アパレルも、カリアゲも、ロマンスも、紋次郎も、ギョロ目も(各ニックネームの由来は省略)。

僕もその輪に加わりたかったが、動けない。

そのとき息子の声がした。

「おとうさん、おとうさん。おとうさん!おとうさああああん」

それを聞いて我に返ったカリアゲが、ホームと一塁の間で立ち尽くす僕のことに気づき、ギョロ目と一緒にようやく迎えにきてくれた。

僕は彼らに肩を支えてもらいながら、ほんの少しずつ歩を進め、ようやく歓喜の輪に加わったのであった。

その夜にみんなと飲むビールは最高に旨かった。

僕は玉三郎と乾杯して、「ありがとう、助かったよ」と言った。

「よく思い切りホームに突っ込んでくれたねえ」と僕がいうと、彼は急にいたずらっぽい顔になり、

「狙ってましたよ。当たり前っすよ。」

と言ってニヤリと笑った。

(おしまい)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?