自分史 Vol.1

物心ついた頃の記憶に、Stevie Wonderの"I Just Called To Say I Love You"があったなぁ、と思い出したのはつい昨年のこと。

両親が聴いていた音楽の記憶で言えば、キッチンで流れていた映画音楽以外では、さだまさしや中島みゆきや、まだ荒井だった頃のユーミンや山下達郎、竹内まりや辺りで、Stevie Wonderは出てこないのだけれど、生まれて間もない頃のこの曲が心に残っているのは、おそらく父親の後輩の方が編集してくださったホームビデオのバックで流れていたからで、朧気ながら曲聴きたさに繰り返し見せてもらった記憶まである。『心の愛』という今では絶対につかない邦題も含め、一聴すると単純な中にとても大切なものが隠されている曲だと思いつつ、上のジャケットに描かれている映画は未だに見ていなかったりする。

とにもかくにも、こうした曲が自然に流れていた1980年代後半という、とても豊かな時代の日本に生まれたことは、今の自分と切っても切り離せないだろうと思う。2020年の4月に書くと悪いジョークのようだけれど、生まれてこの方、本当の意味で食べるに困ったことがないどころか、空気も景色も良い土地で育ったことは人類史上から見ても、また当時の世界各地の情勢を鑑みても、稀有なことであったと言わざるを得ない。

この自分史が、これからの世の中でどんな人々の目に留まるかは神のみぞ知るところだとして、自分が生まれ育った足元、花崗岩の地層から話してみたい。花折断層、なんていう今日現在ではみんなが忘れている存在の上に、その地層はあって、東西南北で語るなら、南北を東山連峰と比叡山、東西を琵琶湖と京都盆地に挟まれたところにその町はある。

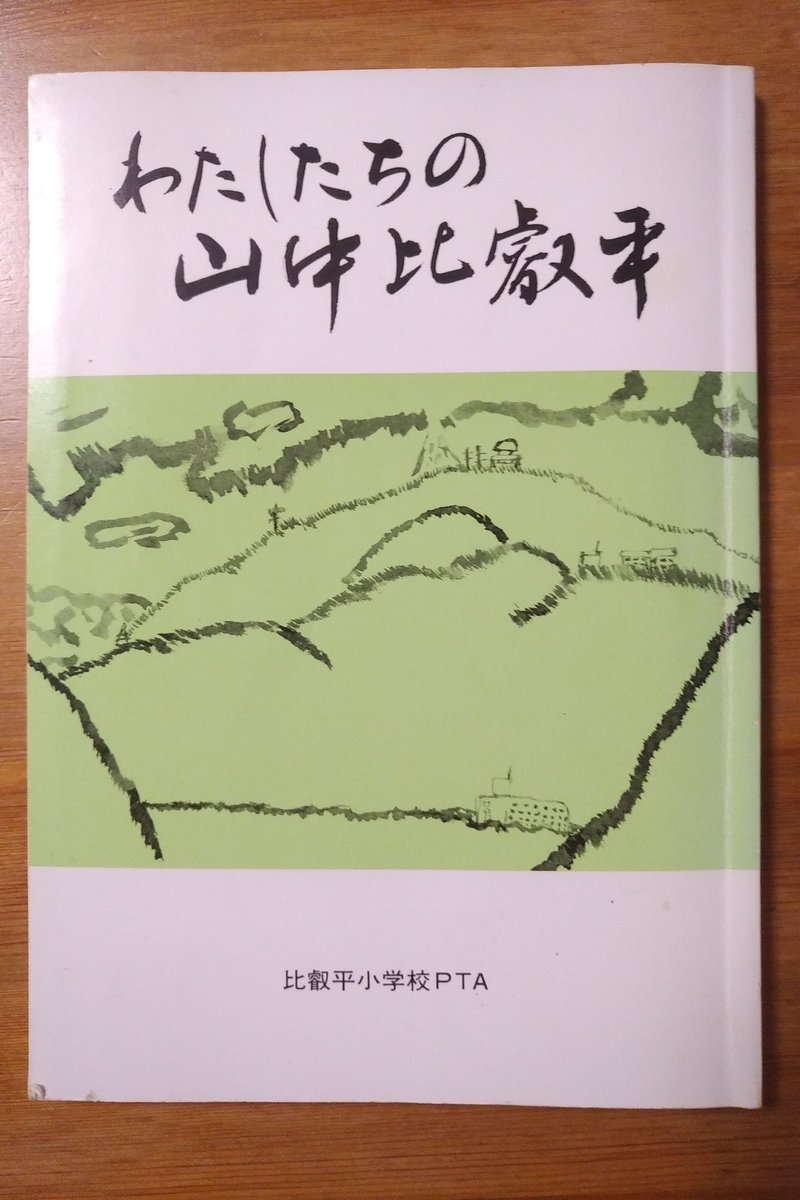

町の小学校PTAによる発行が1988年となっているから、我々と同年代の同校出身者は、きっと実家なり自身の本棚に残している(?)本書を、私自身も実家から取り寄せて20年来に頁を繰りながら、格好良く言うなら「Stevie Wonder以降の記憶」を辿っているところ。表紙絵の右下にある母校が、町では唯一学校と名前がつく施設である人口三千人ほどの町は、山の上にありながら、その柔らかい地層ゆえ真っ平に造成され、比叡平と名付けられ、私や六十余名の同級生を含む皆は、琵琶湖を見下ろしながら育った。

入学までのことは、山ほど並べていたトミカと、年長のときに背の順で一番前だったことと(ハルナが隣でしたな)、遊戯室で大きなマット越しに友達に乗っかかられた(アツシやったな、確か)ことくらいしかはっきりとは覚えていなくて、一年生の担任をしてくださった一丸八重美先生が、自己紹介で黒板に大きな〇を書かれたことが、小学校最初の記憶である。一丸先生が日産 サニーで通っていらしゃったこと、もっと言うなら二年生の中辻先生がトヨタ コルサ、三四年生の大河内先生が日産 セフィーロ、五六年生の品野先生がマツダ ファミリアだったことを覚えているくらい、車好きの子どもだった。

バスで最前列に乗っては、峠道ですれ違う車種を片っ端から言い当てて運転手さんに褒められ、夜に来客を見送るバス停ではヘッドライトだけで遠くから来る車を当てて、「TVに出られるんちゃうか」と祖母だか誰だかに言われた、みたいな自慢話は、誰にでもきっと一つや二つあることだけれど、そのカーキチの一端を担ったのは、車のカタログをよく持って来てくれた、母方の叔父であったと思う。華やかなりし頃、カタログというのは大層立派なもので、ポルシェに至ってはもはや本と言える装丁であった。叔父自身、しばしば車を乗り換えていて、山の上へ遊びに来るのが待ち遠しかったのをよく覚えているけれど、その中でも、今は亡き祖母の家近くで、私を膝に乗せて少しの距離を運転してくれたのは、今では考えられないとても愉しい記憶の一つであった。

母方の祖父もダイハツに勤めていて、よくミラで家まで遊びに来てくれた。帰りにそのまま乗せてもらったかで、私たち兄弟だけで泊まりに行かせてもらったこともあったっけ。祖父母の家は日吉大社の近くにあって、周りは古墳をそのまま公園にしたような、ここも山の気配が強い町で、家の中では長いセットのソファーの上で車を走らせ、庭ではトカゲを見つけて遊んでいた。祖母ははっきりした人だったけれど、私たちにはとても優しくて、今にして思えば祖父も祖母も、よく孫だけで泊まりに来るのを世話してくれたなぁ、と自分が親になった今では思う。

父方の祖父母は、もっと距離が近くて、京都へ峠道を下った左京に居を構えて、そこが父の実家でもあったのが、私が小さい頃に山の上の同じ敷地に家を建てたので、「隣のお祖父ちゃんお祖母ちゃん」となった。大学の先生をしながら句会の代表も務めるような祖父は、一緒に遊ぶという感覚ではなかったように思うけれど、近くにその存在を強く感じていたし、家族での遠出の旅行などにはよく付いて来てくれていたから、それはそういう接し方の人だったのだと思う。今も生きてくれている祖母は、キリスト教系の幼稚園でお世話をしているような穏やかな人で、それまでは雑木林でしかなかった家の周りに花を咲かせたり、器用な手芸で壁を飾ったりしてくれた。

そうそう、存在が近過ぎて書きそびれていた父の兄夫婦について。同じく比叡平という土地に、私の父母が引っ越すより前から(実際のところ、いつからなのかしらん)居を構えていたこともあって「三丁目の叔父ちゃん叔母ちゃん」と呼んでいて、折に触れてはお互い行き来する距離感であった。こちらの自宅もさることながら、「三丁目」の家も和洋折衷というか風変わりな家で、そこここに絵が掛けてあったりピアノが置いてあったりしたっけ。私と弟に向けて折に触れては百貨店で買うような「えー服」を買ってもらっていたのは、向こうの家に子どもがいないこともあったろうけれど、何かにつけ優しくしてもらったり、美味しい食事を家族ぐるみで一緒にしたことを覚えている。それに二人ともちょっと(多いに?)変わった経歴を持った人だったりして、いずれの親族たちも皆、私の価値観や美意識に影響を与えている。

父と母や弟は、きっとこれを読むだろうから、思い出は敢えて端折るけれど、一つだけ四歳の記憶がはっきりあったので、ここに記しておく。それは弟が生まれた日のことで、朝目覚めて襖を開けると母方の祖父だけがいて、弟が生まれたから両親は病院にいると教えてくれたのだった。泣いたり騒いだりもせず、コーンフレークを食べたことだけよく覚えていて、弟の誕生は今でもコーンフレークを切り離せないのだった。

さて、話を学校に戻すと、勉強はどちらかと言うと好きだった。低学年くらいから家にあった国旗の本で、旗と国名,首都名の対照をあらかた覚えて、当時の本ではまだソビエト連邦だった国がロシアに変わったことや、中東の夜空をミサイルが飛び交っていたのをテレビで見ていたのを覚えているくらい社会への関心は強かったし、漢字を覚えることなども得意だったから、一丸先生が、顔という字を「イチクチソイチ イチノメハ(「一口ソ一」で「豆」、「一ノ目ハ」で頁である)」と教えてくださったのを始めとして、高学年になってはその時どきに習う漢字を用いた熟語を書き出すという予習をマメにやって、黒板にたくさん書き競っていた(ミホがライバルだったな)記憶があるくらいには国語社会も、そして高校以降はサボってからっきしだった理科算数も興味自体は旺盛だったことが手伝って、四教科に苦手なものは特になかったような気がする。運動の才能を全部弟に譲ったと、今では公言するくらい体育は駄目で、絵も見事に下手だったけれど、勉強自体が苦手ではなかった。覚えることに面白みを感じていたのかな、というのは次の世代があれこれ覚える様を見ていると感じるところ。

三年生だったか、リコーダーを始めて割と始めの方で『エーデルワイス』を吹いたのを覚えている。演奏は上手くもなく、後年、自分が楽器を扱うサークルの長を務めることになるとは思ってもみなかったけれど、音楽室の壁面を埋めている音楽家の顔と名前を覚えるのは得意だった。自分がJ.S.Bachと同じ誕生日だと知るのはずっと後の話。

授業とは別に、「朝の歌」と言ってクラスで朝のホームルームに歌う時間があった。長男で流行りには疎かった自分がJ-POPに触れたのは、この辺りからだったのかもしれない。上の『ら・ら・ら』や、岡本真夜の『TOMORROW』、ZARD『心を開いて』など、チョイスをしたのは先生だったように思うけれど、今にして思えばとても良い選曲。

途中からはクラスのメンバーで曲を選んだ。スピッツの『ロビンソン』はたぶん五年生で、Mr.Childrenの『名もなき詩』と投票で決めたように覚えているのは(曲は違ったかもしれない)、後者が難しかったことと、それを推した子が負けて泣いていたような記憶からか。いずれにしても、草野マサムネの歌詞は、情景をありありと描くことができて、子どもながらに秘めていた恋心などと混ざって、甘酸っぱかった。この頃から、音楽を含め好きなものを、自分で選ぶことを覚えていったように思うけれど、そうなると思いも複雑になって長くなるだろうから、今日はこの辺りで。

昔からの仲間が読んで、聴いて、何か感じてくれたなら、比叡山の言う「一隅を照らす」ことになるのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?