心の安全地帯

おばちゃんの思い出

小さいころ、隣の家に自分を可愛がってくれるおばちゃんがいた。おばちゃんの年齢は40代だっただろうか、あるいは50代だったかもしれない。ずっと忘れていたが、最近おばちゃんのことをよく想い出す。今はどうしているかわからない。もし生きているとしても相当高齢だろう。

おばちゃんは東北の出身で、言葉がなまっていた。いつもニコニコしていて、僕のことをケン君ケン君と呼んでくれたが、どちらかというと「キン君」と聞こえた。おばちゃんは、背が低くて、少し小太りで、コロンコロンしているなあと思っていた。なぜだか知らないがおばちゃんには夫はおらず、一人息子の大学生のよっちゃんと暮らしていた。

小さいころ、友達があまりいなかったので、寂しくなるとたまにおばちゃんの家に行った。

夏になると、おばちゃんはトラックで遠くから売りに来ていたおじさんから、スイカを買って、自分に食べさせてくれた。

冬は手作りのおはぎを作ってくれた。おばちゃんの家にはこたつがあって、その中で温まりながら食べた粒あんのおはぎの味は、いまでも忘れていない。

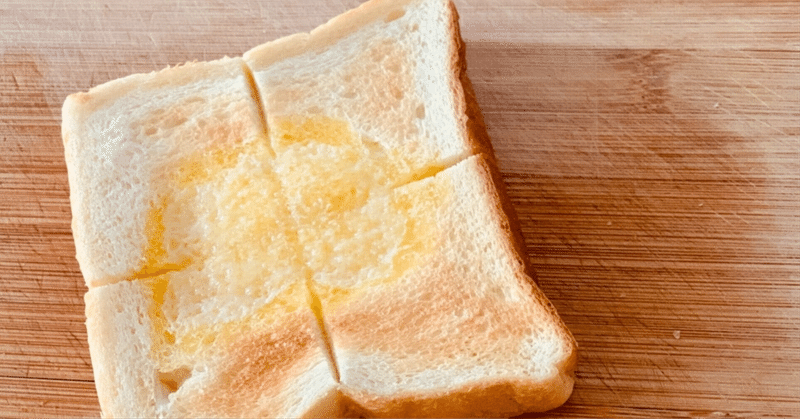

卵かけごはんもよく食べさせてくれた。あと、トーストに砂糖をぬって出してくれた。今まで50年以上生きていてきたが、トーストをそんなふうに食べたのはおばちゃんの家以外にはなかった。きっと砂糖を塗るという食べ方はレアな食べ方なのだろうけど、昔食べた甘いトーストは、砂糖のジャリジャリとした食感とともに、とてもおいしかった記憶がある。

おばちゃんは編み物が上手で、私のために手編みのセーターを何着も編んでくれた。年に何回か、うれしそうな顔で、「キン君のセーターが編めたよ!」と、持ってきてくれた。

でも、小学校に上がってからは、おばちゃんに甘えるのが少し恥ずかしくなった。だから、だんだんおばちゃんの家に行かなくなった。

小学校4年になるとき、自分が引っ越したので、それ以降おばちゃんと会ったのは1回だけだった。それは自分が中学生の時だった。おばちゃんがわざわざ自分の家に遊びに来てくれたのだ。

おばちゃんは久しぶりに私に会って、とてもうれしそうだった。「キン君元気にしてた?」と満面の笑みで話しかけてくれた。

おばちゃんと会ったのは久しぶりだったし、自分はなぜかとても恥ずかしい気持ちになり、とてもぶっきらぼうに応対した。おばちゃんはそんな自分に対して、「どうしたんだい?」「元気かい?」などと、心配そうな顔をしながら声をかけた。おばちゃんの中では、依然として私は「かわいいキン君」のままだったののかもしれない。自分は内心おばちゃんに悪いなと思いながら、その日別れるときも不愛想に接してしまった。

当時思春期の自分からすると、それは無理からぬ反応だったかもしれないけれど、今になってみれば最後のお別れの場面がそうであったことが大変心残りだ。

なぜなら、おばちゃんが自分を愛してくれたからこそ、今自分はここにこうして立つことができている、ということがはっきりわかったからだ。

おばちゃんに甘えてばっかりで、自分はお礼をきちんと言ったことはない。いまさらながら、こころからありがとうと伝えたいが、それはもうかなわぬことだろう。そう思うととっても切なくなる。

世界の見え方と安全基地

子供のころの対人関係の経験が、その後大人になっても、世界の見え方に大きく影響を与えることは、よく知られている。「そんなのじゃダメだ」という否定的な言葉をかけられる機会が多ければ、自分はダメだという自己認識が強まり、自分を肯定できなくなる。また、他人は自分を傷つける存在だと思うようになり、ひいては「社会は恐い場所だ」、という潜在意識が生まれる。

反対に、周囲の大人が「あなたはあなたでよいんだよ」という態度で接してくれれば、自分を肯定できる傾向が強まり、他者に対する信頼感を持つことができるだろう。

もちろん、周囲の人がみなすべて自分に肯定的に接してくれるということはないだろう。しかし、たとえ世知辛い場面があったとしても、「ここならあるがままの自分で居られる」という安全基地が存在することが、子供が世界を信頼する土台になる。

両親が安全基地であることが理想だが、そうでない場合はそれを補完する安全基地があることが子どもの支えとなる。もし子供のころに一切安全基地がなかったとすると、まったく土台がないところからのスタートになる。その過酷さは、私などの想像がまったく及ばないところにあるのだろう。

一応断っておくが、私はしつけを否定しているわけではない。子供は社会を生きていくための術をしらないので、社会のルールをまずは大人から学び、型として取り入れる必要がある。ただ、ルールの教え方は一方的に力で押さえつけるようにしてしまうと、その後子供は型にしばられすぎてしまう。しつけは子供の気持ちにも配慮しながら、行う必要があるのだ。

自分が自己開示をできる理由

今までも書いてきたことであるが、両親は自分に厳しかったので、あるがままの自分に自信をもてない私がいる。そして何か失敗すると、「やっぱり自分はだめだ」という自己否定的な声が聞こえてきてしまう。

また、いじめられっ子で他人が怖くてしょうがなかった時期もあり、つい最近まで、知らない人と会うときは、相手からどう思われるのだろうと緊張していた。

他者や世界を恐れている人が、自分のことを他人に打ち明けるなんて簡単にはできないことであろう。ましてや、自分の知らない人が読むであろう書籍などに、自分のことを赤裸々に描くことなんて、とてもハードルが高いことだと思う。

しかし、実際にはこの文章を含めて、不特定多数の人が目にする媒体に自分の話を書いている。世界を怖がっている自分が、なぜそんなことをできるんだろうと不思議に思う時期があった。しかし最近は、「ああそういうことだったんだな」とわかったことがある。

それは、子供時代に、となりのおばちゃんをはじめとして、あるがままの自分を全力で愛してくれた人たちがいたからだ。その人たちのおかげで、「きっと世界のどこかに、自分のことをわかってくれる人がいる」と、思うことができるのだろう。

過去安全基地だった人たちへの感謝を忘れてはいけないと思う。そして、自分はそのような安全基地を持っていたということをきちんとわきまえておかねばならないとも思う。自分には想像できないぐらい厳しい、愛着障害(安全基地がなかった傷つき)の世界もあるのだ。

人生は地層のようなものなのだなと思う。幼少期、少年期、思春期、成人期、様々な経験が積み重なって今の自分がある。自分の表面は不安定で、それこそ地震が来れば液状化してしまいそうなもろさを抱えているが、幼少期のころに愛された体験が、一部固い地層として、こころの底のほうにあるのだろう。その固い地層が自分を根底で支えてくれていて、表に出ている不安や葛藤と向き合うための土台になっているのかもしれない。

カウンセリングの基本

カウンセリングには様々な考え方がある。あまりクライエントにやさしくすると、甘やかして成長を阻害してしまうという考え方をする人もいる。また、物事に対する見方をいっしょに分析し、その人の見かたを変えていくことを主眼におく流派の場合は、毎回のカウンセリングで愚痴のような同じ話が繰り返される場合、カウンセリングが停滞していると考えることもあるだろう。

私も、一時期はクライアントの苦しい考えを早く変えることが、もっとも大切なことだと思っていた時期があった。しかし、最近はクライアントの考えを変えようとするよりも前に、まず、カウンセリングの場が安全基地であることが大切であるという考えが、自分の基本となっている。これは、あくまでも自分の経験則であり、他のフィールドのカウンセリングに適応できる考えかはわからないが。

家族にも心配かけまいとさまざまな懸念をこころに押し込めている人、泣きたいのに泣く場所がない人がたくさんいる。そんな状況にある人にとって、ここであれば不安、悲しみ、怒りなどの感情を、安心して出せる場でありたいと思う。

となりのおばちゃんのように甘いトーストを出すことはしないが、おばちゃんの家のこたつのような温かさを感じてもらうことができたら、どんなに素晴らしいことだろう。

子供のころの私のように、クライアントがそこを安全基地と感じて、ホッとできればうれしい。一時期打ちひしがれたとしても、その人は本来の自分の力(レジリエンス)を発揮して、また歩いていこうとする、ささやかな手伝いになるかもしれない。

また、私に対して安心感があってこそ、カウンセリングもより効果的になる。「〇〇さんはこう考えるのですね。少し異なる視点に立って、こういう見方はどう思いますか?」という私の提案を、クライアントが受け入れみようかという気持ちになるのであろう。

ここまできて、この文章を書いたのは、自分のグリーフケアだったということに気づいた。グリーフのスペシャリストであるウィリアム・ウォーデンは、大切な人との別れを受け止めていくには、別れたあともその人とのつながりを見つけ出すことが必要だと述べている。

最後におばちゃんにお礼を言えなかった罪悪感が、ずっと自分の中に眠っていた。そして、カウンセリングを通じておばちゃんの想いを受け継ぐことで、恩返しをしたいと思っているのだ。そこには、おばちゃんとの別れの後味の悪さを昇華しようという、気持ちがこもっている。

なので、自分がとなりのおばちゃんのあたたかいこたつのようになりたいというのは、自分本位の感情ではある。しかし、そうすることでクライアントに悪くないように気をつければ、それはそれでよいのではないだろうか。