エンジェルさまと、ふにゃふにゃの夏

電車の中でぼーっと考えごとをしていると、突然「エンジェルさま」のことを思い出した。

ーーー

「こっくりさん」をご存じだろうか。

ちょっとオカルトな性質のある、占いのようなものだ。

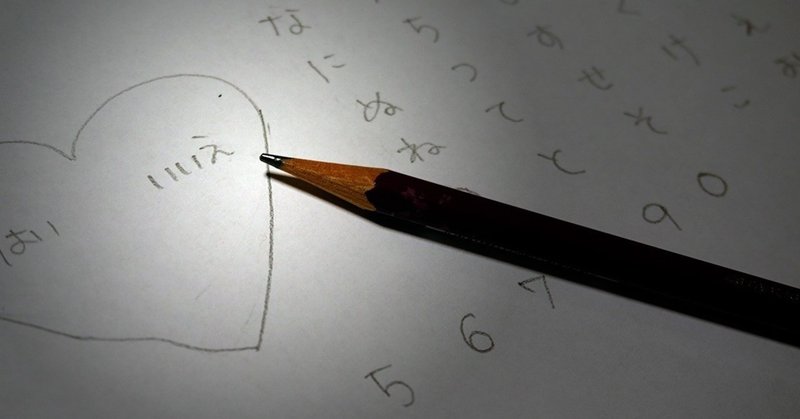

50音と数字、鳥居の印を書いた紙の上に10円玉を置き、皆で指を添えて狐の霊を呼び出す。

そうすると、10円玉が自然に動いて質問に答えてくれる。

私の育った地域では「エンジェルさま」と呼ばれていた。

10円玉の代わりに鉛筆を使う。

2人の右手どうしを指相撲のように組み合わせ、間に鉛筆を挟んで紙に先端がつくようにする。

エンジェルさまを呼び出すと、鉛筆が動いて答えを教えてくれるのだった。

ーーー

小学6年生のとき、エンジェルさまにのめり込んだ。

夏の強烈な日差しの中、自転車を漕いで友達の家に通い詰めた。

エンジェルさまに質問するのは他愛もないことばかりだ。

クラスの友達のこと、好きな人のこと、あとは何だっただろう?

「エンジェルさま、エンジェルさま…」

すっと鉛筆が動いて「はい」に丸がつく。

毎日、何時間も夢中で続けた。

お母さんが出してくれる甘いレモンティーを飲みながら、吸い込まれるように鉛筆の動きを目で追っていた。

本当のことを言うと、自分で鉛筆をわずかに動かしていた。

だから、怖いことや不思議なことなんて何も起こらなかった。

どうしてあんなにも熱心に続けたのだろうか?

人付き合いが苦手な子どもだった。

引っ込み思案で、クラスの派閥作りではいつも出遅れる。

友達はいたけれど、心を開いて話せるような子にはなかなか出会えなかった。

ようやく良いグループの中に入ることができたのは、小学5年生になってからだ。

エンジェルさまを一緒に遊んだ子とは特に親しかった。

音楽や芸能に詳しい、少し大人びた子。

どちらかというと、私がぶら下がっている人間関係だったのかもしれない

ーーー

今から思うと、6年生というのはまるで子どもだ。

ふにゃふにゃしていて形が定まっていない、あやふやな存在。

私は小柄だったし、特に幼かったのだろう。

共働きで母は夕方まで帰ってこない。

世界は恐ろしいことでいっぱいだった。

エンジェルさまに夢中になっている頃、私には行くべき場所があり、安心して話せる友達がいた。

ーーー

エンジェルさまのその後についてはよく覚えていない。

夏の間に飽きてしまって自然にやめたのだろう。

それから卒業までどう過ごしたかもはっきり思い出せない。

クラスメイトはほとんど全員同じ中学へ上がることが決まっていた。

平和で穏やかな日々が続いたのだと思う。

あの夏は、子どもらしい子どもでいられた最後のときだったのかもしれない。

ふにゃふにゃで不定形のまま、私は自分を取り囲む世界に少しずつ融合していった。

ーーー

中学生になると、年上の先輩とも交流し、世界の色がガラッと変わる。

キャラクターや立ち位置など、自分というものの輪郭がぼんやりと浮き出てくる。

激しい感情に突き動かされるまま、田舎道を自転車でかっ飛ばす。

制服を着た私は、透明な壁を1枚破り、強さを手に入れた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?