「デコン」時代の残り香をたずねる(その②:ピーター・アイゼンマンの建物)

前回の記事では、「建築トランプ」なんていうプロダクトを紹介しながら、そこでデコン建築の「Q:クイーン」として登場したザハ・ハディドの初期実現作をシンシナティに訪れた。続いて今回見に行くのは、「K:キング」に君臨する建築家、ピーター・アイゼンマンの作品である。

ジョン・ヘイダックについてのエッセイで紹介したこともあるが、ピーター・アイゼンマンは1960年代に「ニューヨーク・ファイブ」として頭角を現した建築家。当初から一貫して難解なコンセプトと複雑な計画案を発表しており、後にはジャック・デリダとの近接を通して「脱構築」の本流を建築に持ち込もうとしたまさに当人である。(ちなみに、ニューヨーク・ファイブのもう一人でもあるリチャード・マイヤーとアイゼンマンは従弟同士らしい。これはどこかで読み齧ったウワサだけど、マイヤーがあんまりにも綺麗な建築を作れて優秀なもんだから、若きアイゼンマンはコムズカシイ方向に進んで行ったんだとか。。。真偽は不明)

デコン建築の旗振り役とはいいつつも、彼の実現作は多くない。が、出来上がったものについては何故か多くがオハイオ州に集まっている。その一つが、シンシナティ大学のアロノフ・デザイン芸術センターだ。

ー

シンシナティ大学アロノフ・デザイン芸術センター

白状すると、僕にとって学生時代のヒーローは、他でもないアイゼンマンだった(同級生と比べて、相当時代遅れな趣味でしたが)。彼のエッセイ「カードボード・アーキテクチャー」を読んでその難解さに頭がショートしたり、予備知識もなくデリダの『声と現象』にまで手を伸ばして、「初めから最後まで一文たりとも理解できない」という稀有な読書体験をしてみたりしたのは、よい思い出である。

とりわけ印象に残ったのは彼のドローイングで、生物の発生過程みたいに図形が変化するダイアグラムや、その挙句に現れる複雑怪奇な設計案には、大いにおったまげた。(※1)その中でも、特に印象に残っているのがこの建築。アルバイト先の設計事務所に置いてあった、大きくてペラペラの作品集で見つけたのが最初の出会いだった。何ページにもわたって紹介されたグラフィカルな図面のインパクトは、一人の無知な若者をこじらせ建築学生にしてしまうには十分だった。(ちなみに、この本は後のニューヨーク旅行の際、古本屋Strand Book Storeで入手しました。$10くらいでした。)

個人的な思い入れはさておき。この「アロノフ・デザイン芸術センター(1996竣工)」であるが、実は出来上がった建物に対する評判というのを僕は聞いたことがない(先述の作品集はプロジェクト段階だったので、図面しか載っていなかった)。それが意味するところは、経験から言って【理念先走り型の実物ガッカリ案件】である可能性が高い。なので、実はあまり期待しないで見に行ったのだけど、その不安は杞憂に終わった。

一言で述べれば、これは理念だけが空回りした建築などではなく、コンセプトの具現化を目指して多大なエネルギーが投入された作品だった。熱量が訪問者に伝わってきてしまうのは、クールにフォルマリスムを目指したアイゼンマンの意図とは矛盾しているのだろうが、結果としてこの空間には、「やりすぎ」に近いくらいの独特のオーラが満ちている。

先述した例に漏れず、この建築も図形をひたすらズラし、重ね、歪めたようなダイアグラムを基に立ち上がっている。当然実際の建物もあちこちが複雑極まりない状態になるわけだが、それは床・壁・天井に等価に向けられた仕事量の蕩尽として反映されている。床はビニルシートを切ったり貼ったり。壁もボードを切ったり貼ったり傾けたり。天井は高さの変化や、照明計画の複雑さが普通の建物とは比べものにならない。

建築を構想する際、それがダイアグラムである限りは、床・壁・天井とも、等価な抽象的ジオメトリーとして表現することが可能だ。だが、それを実際の建物として造る際には、各々の建築部位に適した素材、もっと言ってしまえば「製品」を適応せざるを得ない。ここに建築の「理念」と「実体」の間に横たわる避けがたいギャップがある。この「アロノフ・デザイン芸術デザインセンター」は、隅々まで「理念=ダイアグラム」→「実体=素材(or製品)」を変換する努力が感じられ、むしろそのギャップを面白く眺めることができた。

ちなみに、この施設のプログラムは建築・デザイン系の教室やスタジオ。幾何学の迷路みたいなプランとは裏腹に、機能的にはすんなり解けている印象だった。訪問したのは土曜日だったけど、部屋にこもって黙々と作業する学生さんの姿が印象的だった。

ー

ウェクスナー視覚芸術センター

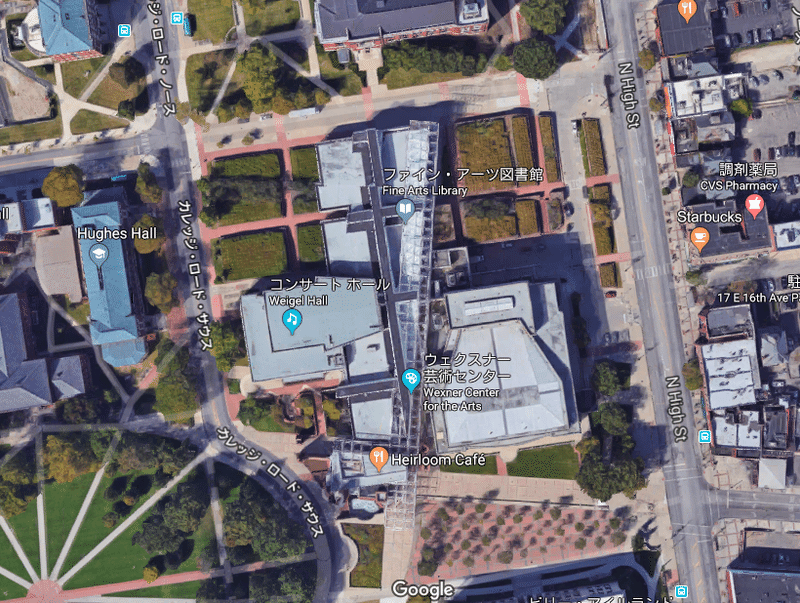

一般にピーター・アイゼンマンの代表作と見做されているのが、このウェクスナー視覚芸術センターだ。これもオハイオ州にある。所在地は州都コロンバスのオハイオ州立大学。竣工はアロノフ・デザイン芸術センターより早い1989年。

オハイオ州立大学はとても規模が大きくて、アート・ギャラリーであるこの建築はその広いキャンパスの端っこ、つまり都市との接点に立っている。アイゼンマンはそこに着目し、キャンパス内のグリッドと都市軸の間にあるずれを設計の端緒とし、ダイアグラムとプランを組み立てている。彼の十八番といえる手法だ。

到着してみると、写真で予想していたより実物は小さかった。しかも、既存建物2棟の狭間にねじ込まれたような立地条件で、かなり窮屈な建ちかたをしている。そこを縫うように、インパクト大な白い立体格子が貫通している。

建物の周辺はリフトアップされた地盤がグリッド状に切り込まれ、迷路のようなランドスケープデザインになっている。上も下もレベルが変化するので、歩いていると急に沈んだり浮かんだりする感覚を催す。これはベルリンにあるホロコーストメモリアル(note デザイン記事まとめ のヘッダー画像に何故かなっているアレです)でも幾分誇張の上用いられている手法なので、この実践が多少ベースとなっているのかもしれない。

内部へ。エントランスをくぐるとすぐに現れるのは下に向かう階段。この建築、展示室のレベルは地下に設けられているのだ。その後も上へ下へと導かれるややこしい空間構成なのだが、不思議と迷う感じはしない。

このあたりで気づくのが、同じ建築家の作品でありながら全く異なる「ウェクスナー」と「アロノフ」の雰囲気の違い。端的に言えば、「ウェクスナー」のほうが、建築空間として大分「まっとう」な印象を受ける。それは裏を返せば、「アロノフ」で感じたような、言語化しづらい妙なオーラは無い、ということでもある。

この違いは何がもたらしているのだろうか、と考えると、それもさっきの「理念」と「実体」のギャップに関係しているような気がする。

例えば、この「ウェクスナー」の床も、ダイアグラムをそのまま投影したようなパターンを描いているのだけれども、選定された素材が天然石やフローリングで、どうも違和感があるのだ。あと、この建築はところどころ規格材のH鋼が露出しており、それも一瞥した途端、急に形而下の世界に引き戻されてしまうような感覚がある。たぶん、石や木の「オーガニック」なイメージや、規格鉄骨の「インダストリアル」なイメージが、(少なくとも僕の頭の中では)建築のコンセプトと全く分離したものとしてしか捉えられないからだと思う。

上手いこと表現出来ないのだけれども、「アロノフ」では感じた「理念=ダイアグラム」→「実体=素材」の「変換」が、ここでは単に素材を「アプライ」しただけに見えるというか。結果、「理念」から「実体」へのギャップを思い切って飛び越えたときに、なんか余計なものまで連れて来てしまっているように思えた。

勿論、これは日常的に建物を利用する人にとってはどうでもいいことだし、ダイアグラムと実体の祖語に拘泥するなんて、それこそ時代遅れな議論なんだろう。卒業して何年も「こじらせ建築学生」風情を引きずる訳にもいかないので、それは流石にわきまえてます。一方で、この手の気付きは、とかくベタで分かりやすい方向性が建築にも求められる風潮の中、建築家・設計者が秘かにでも心の楔として取っておくべき類のものなのでは、とも思う。

(つづく)

※1:現在「ダイアグラム建築」というとまず想起されるのは、OMAやそこから独立した事務所だが、その元祖はピーター・アイゼンマンではないだろうか。レム・コールハースは『錯乱のニューヨーク』執筆時アイゼンマンの研究所(IAUS)に居たわけだし、接点はあったのではないかと想像している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?