PL・BS視点で読む欧州サッカービジネスの移籍金

こんにちは。Kid.iAです。

最近嬉しい出来事がひとつありました。

ある日、今年から小学一年生になった長男が何やら「チラシ」を持って私のところにやってきました。学校の帰り路、正門前で配っているのを受け取ったみたいです。

なんだなんだと思いさっと目を通してみると、そのチラシは週末にやっている「サッカークラブ体験会」の案内でした。

長男「サッカーやってみたい!!」

私自身サッカーをするのも観るのも好きなのですが、息子に対して今まで勧めたりはしてきませんでした。

それゆえに自分から興味を持ちやってみたいと言ってきたこと、また連れて行った体験会当日の本人の楽しそうな様子を見ていたりすると、なんだか嬉しい気持ちになったのです。

父親より一年早いサッカーとの出逢い。

続けるにしても他のことに興味が移るにしても、これからどうなっていくのか楽しみです。

さて、UEFA発行の「Club Licensing Benchmarking Report」シリーズですが今回で9回目となりました。

今回の投稿ではレポート内容の中から9章「Transfers 移籍 / 移籍金」にフォーカスします。

⬇️ シリーズの過去投稿はコチラ

前回投稿でも選手の「移籍」というものがクラブの収益性にどれだけ影響を与えているのかを書いてきましたが、その殆どが損益計算書つまり「PL視点」の内容でした。

私がこのUEFAレポート内容を「これイイな!」と思ったことの理由の一つが、私がこれまで見てきたその他のレポートと違い、バランスシートつまり「BS視点」の分析がいくつかあったことです。

欧州サッカービジネスの財務に大きな影響を与える選手の移籍(移籍金)ですが、近年のトレンドはどうなっているのか、またその特徴には一体どのようなものがあるのか。

毎回情報を軸とした問いを立て、考えたことを書いている本note「Toi Box」ですが、今回のテーマを「PL・BS視点で読む欧州サッカービジネスの移籍金」として以下のような構成で書いていきたいと思います。

1. 移籍金収入および費用のトレンドとその特徴

早速ですが、皆さんの過去印象に残っている移籍はどの選手の移籍でしょうか?

個人的に印象的だったサッカー選手の移籍は2018年クリスティアーノ・ロナウドのレアルからユベントスへの移籍で、その金額は当時で1億1700万ユーロ(約140億円)というものでした。

金額の大きさもさることながら、長期間在籍したレアルを離れイタリアのセリアAに活躍の場を移したことにとても驚いた記憶があります。

基本的には夏と冬の2回に渡って選手の移籍市場が開き、もうそれこそ毎年のように巨額の移籍金が動いている現代の欧州サッカー。

まずは欧州700以上のトップディビジョンクラブの選手移籍に伴う収入と費用について、2009年から2018年までの10年間のトレンドを見てみましょう。

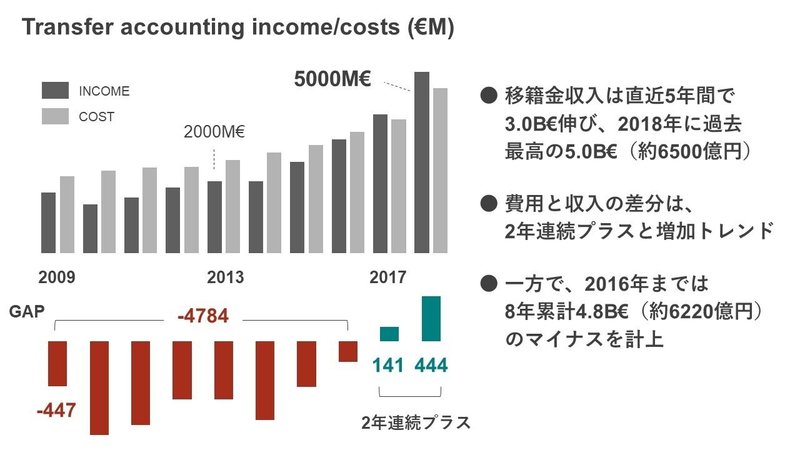

移籍金収入は2013年からの直近5年間でおよそ3.0Bユーロ伸び、2018年に過去最高の5.0Bユーロ(約6500億円)となっています。

また、収入と費用の差分を見てみると、足元は2年連続プラスと増加トレンドとなっている一方で、2016年までは8年累計4.8Bユーロ(約6220億円)マイナスと、長い間費用が収入を上回っていたことも読み取れます。

レポートにも記載があったのですが、移籍活動の会計処理とその開示は非常に複雑です。

例えば、移籍が生じることで獲得側のクラブが支払うお金(支出)が増えても、損益計算書の損失は同じレベルで増えないという事実があります。

私は会計の専門家ではないので細かく説明することはできませんが、以下はものすごく大まかに私なりにまとめた移籍収入と費用の会計処理の違いとなります。

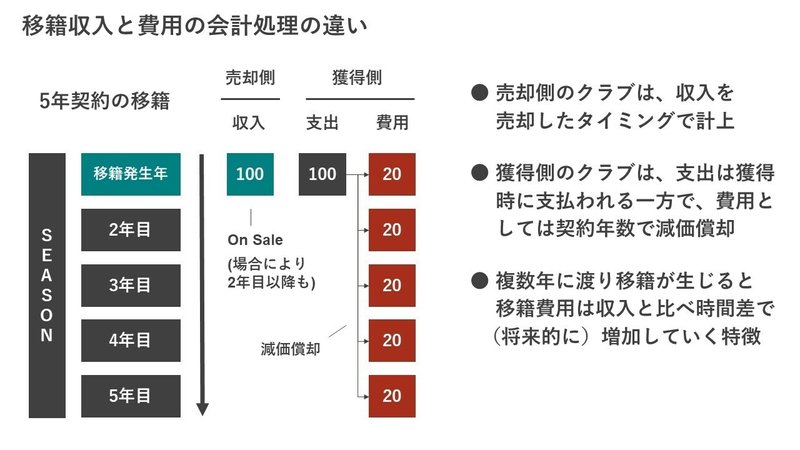

ここでのポイントは「収入と費用計上のタイムラグ」です。

売却側のクラブは選手を売却したタイミングで移籍金収入を計上(短期ばかりでなく、長期売掛金扱いの場合もあり)、獲得側のクラブも獲得時にその金額を支出として支払う(基本的に分割払い)一方で、費用としては契約年数で減価償却処理をします。

こうしたことからタイムラグが生まれるわけです。そしてそのことは複数年に渡り複数の選手移籍が生じると、移籍費用は収入と比べ時間差で(将来的に)増加していくという特徴に繋がります。

このことは、もし大きな期待をかけて高額な移籍金で獲得した選手がいたとして、契約期間中全く活躍できなかった選手が何名もいたとすれば、その分毎年ムダな費用が計上されていくということにもなりかねないということです。(そうした場合重要になるのが在籍選手の売却タイミング等になるのですが、ここでは割愛いたします)

2. 国・クラブ別で見た移籍金費用と支出

続いて上記で述べたような特徴がある移籍というものを「費用」と「支出」にフォーカスしつつ、国・クラブ別の切り口で見ていきます。

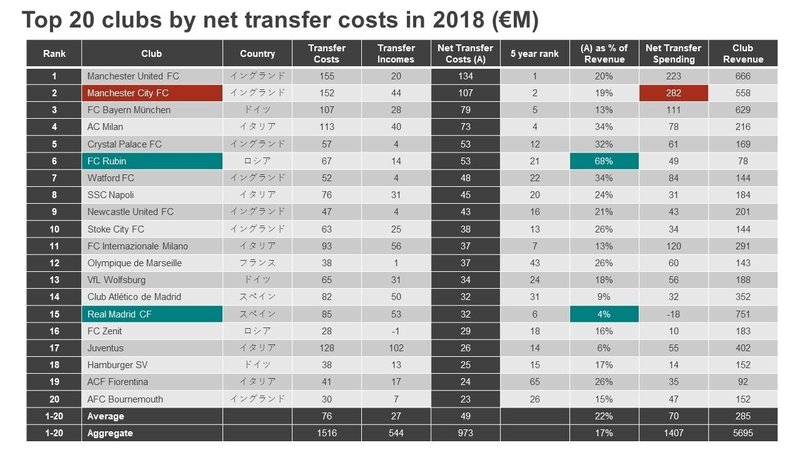

以下は移籍費用と収入の差つまり純移籍費用が大きい欧州20クラブを順に並べたランキングです。

トップはイングランドのManchester United FCで収入20Mユーロ、費用155Mユーロの計134Mユーロ(約174億円)です(ここ5年間の合計ランクも1位)。

また2位のManchester City FCは同年の移籍に費やした支出も高く、計282Mユーロ(約366億円)となっています。この支出金額は上述したように契約年数により減価償却費として分散費用計上されるので将来的な費用負担となります。

その他7つのイングランドのクラブがランクインしたり、収入に占める純移籍費用の割合は全体平均22%で、クラブ間ではスペインReal Madrid CFの4%からロシアFC Rubinの68%まで幅広い傾向があったりします。

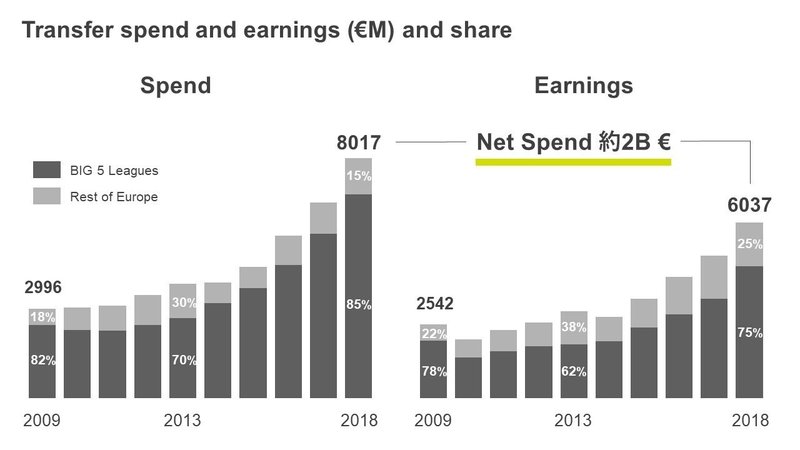

次に、欧州クラブの支出額累計の過去10年間のトレンドをBIG5リーグとその他リーグとの比率と一緒に表したグラフが以下です。

比較できるよう右側に収益のグラフも置いていますが、支出・収益ともに上昇トレンドも2018年時点で支出が約2B(約2600億円)上回りました。

支出に関しては2013年時点ではおよそ70%だったBIG5の比率が2018年には85%まで上昇しています(収益も同様の傾向)。

このことから移籍市場はBIG5リーグを中心に回っているということが言えます。

3. PL、BS視点で考える移籍金

最後に、移籍金というものをPL、BS両方の視点で考えるとどのようなことが言えるのか、国別で比較したデータを用いながら書いていきたいと思います。

例えばPL視点で移籍金を考えると、先にも書いた通り「現在の支出」は減価償却により「将来の費用」になり徐々にPLの費用面に負担としてのしかかるようになります。

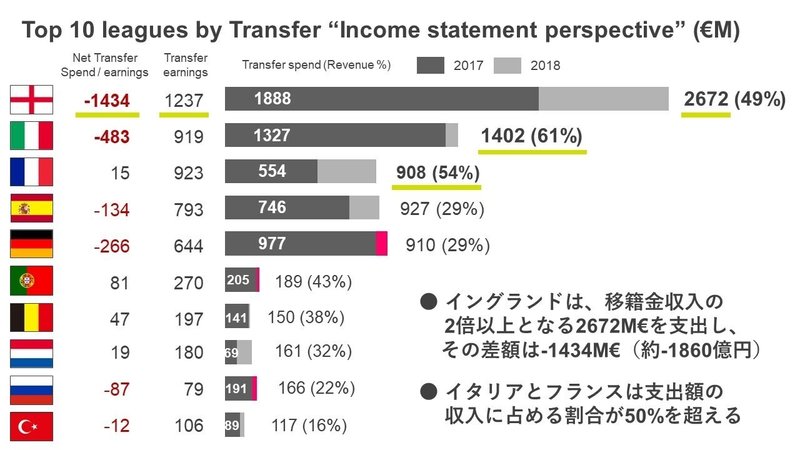

以下は欧州トップ10リーグの移籍支出グラフと関連項目を記載したものです。

イングランドは移籍金で得た収入の2倍以上となる2672Mユーロを支出し、その差額は-1434Mユーロ(約-1860億円)に及びます。支出額の収入に対する比率も49%と決して低くありません。

またイタリアとフランスは同様の割合が50%を超えており、将来の各クラブの損益計算書に悪影響を及ぼす可能性があると言えます。

次にBS視点で移籍金を考えるときに出てくる項目が買掛金と売掛金です。(前者は獲得側、後者は売却側に関連)

PL上では減価償却にて費用計上されますが、実際のキャッシュの出入りは短期(1年以内)もしくは長期(1年以上)の買掛金/売掛金としてBS上で扱われます。(個々の契約により扱いは異なる)

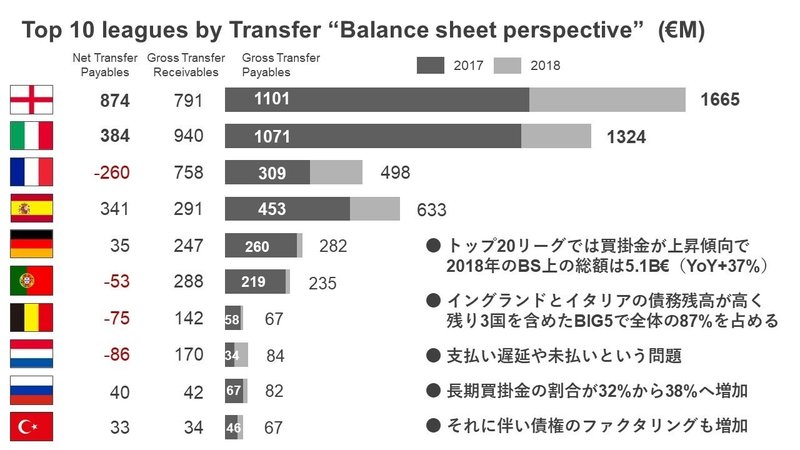

以下は欧州トップ10リーグの移籍買掛金グラフと関連項目を記載したものです。

この10リーグを含む欧州トップ20リーグでは、買掛金が上昇傾向で2018年のBS上の総額は前年比+37%の5.1Bユーロ(約6630億円)です。

内訳を見ると、イングランドとイタリアの債務残高が他リーグより高く、残り3国を含めたBIG5で全体の87%を占める構成となっています。

基本的に移籍から1年以内に支払われる短期買掛金の割合が多い中で、足元は長期買掛金割合が32%から38%になっており増加傾向にあります。

そうした中、特に売却クラブ側の問題として「支払い遅延」や「未払い」といった問題が生じていたり、一刻も早く高額な移籍金を回収したいと考えるクラブとしてはある程度の手数料を払ってでもファクタリングを活用することで早期現金化を行いたいと考えるクラブが増えているみたいです。

こうしたことはPLだけを見ていては認識できない傾向や問題といえるのではないでしょうか。

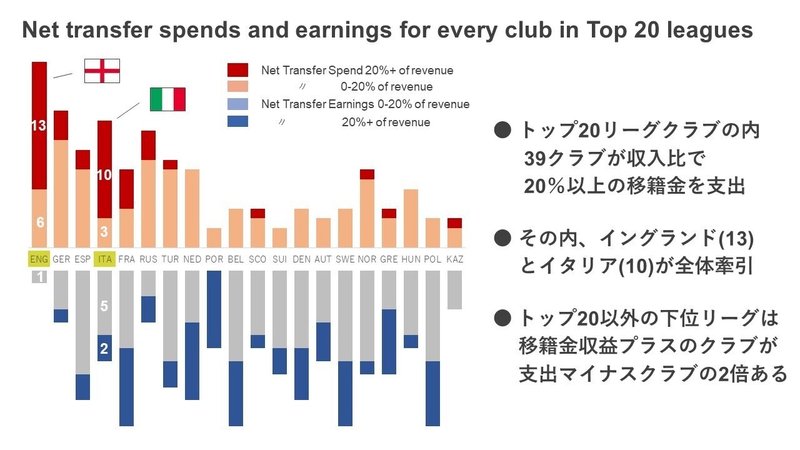

最後に、以下は国・リーグ別にみた移籍金純支出クラブと純収入クラブの数を表したグラフです。

トップ20リーグクラブの内39クラブが収入比で20%以上の移籍金を支出しています。

その内、イングランド(13)とイタリア(10)が全体を牽引し、グラフの左側つまり規模の大きい国・リーグに高額な選手の移籍が偏っていることも収入比率で分類したグラフから見て取れます。

対して、これは上のグラフ外の話になりますがトップ20以外の下位リーグで同様のデータを取ってみると、移籍金で純収入のクラブが純支出のクラブの2倍存在し下位リーグから上位リーグへ選手の移籍が行われること、また下位リーグのクラブの中には移籍金収入への依存が高いクラブが存在するであろうこと等も想像できます。

まとめ

PLとBSの両方の視点から欧州サッカークラブの移籍金について書いてきましたがいかがでしたでしょうか?

今回まとめてきた内容以外にも、「支出」と「費用」の関係を踏まえるとクラブが欲しいと思うスター選手の獲得や所属する中堅・ベテラン選手の売却金額の管理、その他活躍するか否かを踏まえた契約期間中での選手の売却検討等も重要になるのかもしれません。

私は経理財務畑出身でもなく決してファイナンスの専門家ではないのですが、それでも大枠でレポートをまとめる中で欧州サッカークラブビジネスにおける「移籍金マネジメント」の影響力の大きさ・重要性が少しわかったような気がします。

次回はいよいよシリーズの最後を飾る「バランスシート」についてです。

もし記事に少しでも共感頂けたなら「スキ」や「フォロー」をしていただけると嬉しいです‼️

今後の創作の活力になります。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

(追記)他にも執筆したスポーツビジネス関連投稿を以下にまとめています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?