欧州サッカークラブにおけるバランスシートの考察

こんにちは。Kid.iAです。

今日で今年のゴールデンウィークも最終日。

各地で緊急事態宣言も出される中、皆さんはどのように過ごされましたか?

私はというと実家で久々にBBQをしました。

(子供達は火おこしを手伝ったりで大満足!)

コロナ禍で思うように外出ができない状況ゆえ、家にいながら何かを楽しむ人が多かったのではないでしょうか。

さて、UEFA発行の「Club Licensing Benchmarking Report」シリーズですが今日で10回目、約3ヶ月間続いた投稿もいよいよラストです。

今回はレポート内容の中から12章「Balance Sheet 貸借対照表」にフォーカスします。

⬇️ シリーズの過去投稿はコチラ

前回投稿時にも書いたことですが、世に出ているサッカークラブ関係の分析データは損益計算書(Profit and Loss statement)ベースの情報が多い印象があります。

しかし企業と同様に、サッカークラブの事業の「健全性」を見るためには別の角度からも分析する必要があります。

その一つが企業の資金調達と運用方法を表す貸借対照表(Balance Sheet)です。

毎回情報を軸とした問いを立て考えたことを書いている本note「Toi Box」ですが、今回のテーマを「欧州サッカークラブにおけるバランスシートの考察」です。

私も業界関係者・専門家ではありませんのであまり深い内容には踏み込まず、バランスシートの大枠を示しつつ、UEFAレポートのデータを整理しながら以下のような構成で書いていければと思います。

1. 欧州サッカークラブの資産規模

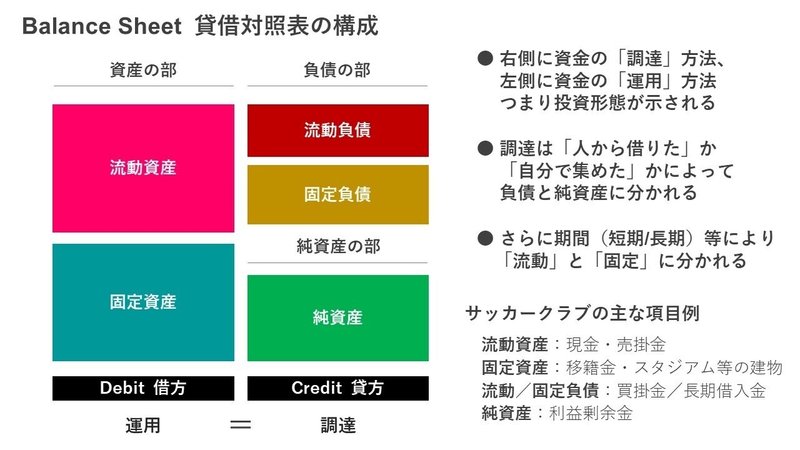

まず欧州サッカークラブの資産規模に触れる前に、バランスシートの大枠の構成についておさらいしておきましょう。

実際に中身を見るとホントに読むのがイヤになるほど細かい項目と数字が羅列されているバランスシート。

それでも大きく括って役割とともに全体構成を考えてみるといたってシンプルな表になります。

大きく分けて右側が、クラブに必要な資金の調達方法を表す「負債」と「純資産」の部。いわゆるお金の集め方ですね。

対して左側が、集めた資金を何に投資をしてリターンを得ているかを表す「資産」の部。

私の尊敬している公認会計士である田中靖浩さんの言葉を借りるとすれば「お金が右から入ってきて、左でグルグル回る(お金が商品や建物に投資され、またキャッシュに変わる)」イメージです。

プロサッカークラブに当てはめてみると、例えば固定資産であればスタジアムやトレーニング施設などの建物、負債であれば買掛金や銀行からの長期借入金など、各項目も比較的イメージしやすいのではと思います。

こうして見てみるとバランスシートってそこまでムズカシイものではない気がしませんか?

それではこのバランスシートの大枠を踏まえた上で、欧州サッカークラブの「資産」の規模を見ていきましょう。

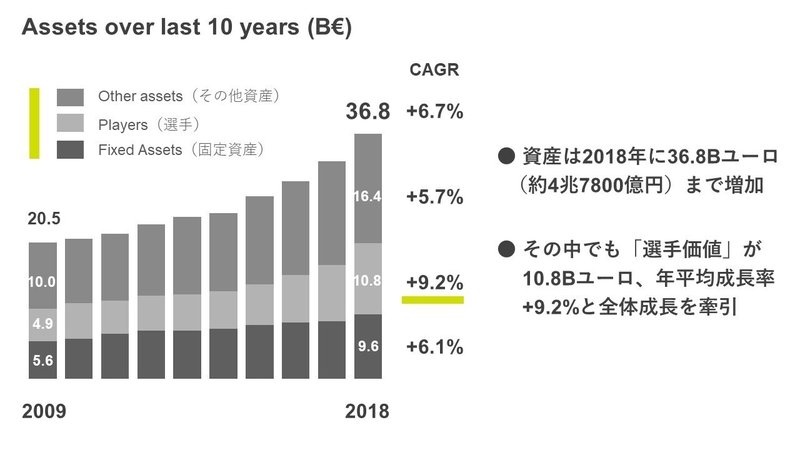

以下は欧州55ヵ国トップディビジョンクラブの資産規模の10年間のトレンドです。

資産は2018年に36.8Bユーロ(約4兆7800億円)まで増加しています。

一般的にバランスシートの資産はその事業体のビジネス規模を表していますので、欧州サッカービジネスはそれだけ大きな規模のビジネスに拡大していると言えます。

内訳を分析してみると、中でも「選手価値」が10.8Bユーロ、年平均成長率で+9.2%と全体の成長を牽引しているのがわかります。これは毎年のように増え続ける選手の移籍金の増加が大きな要因です。

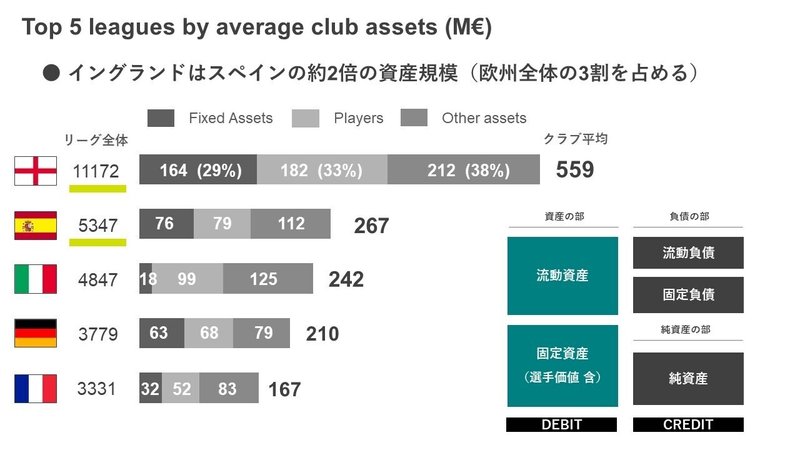

次に資産を国別で比較できるようにしてみます。

以下は欧州BIG5における1クラブあたりの平均資産額を表したグラフです。

冒頭にまとめたバランスシートの構成でいえば左側の合計額にあたります。

ここで大きく目立つのはイングランド(のリーグ・クラブ)の資産規模の大きさです。なんと2位スペインの約2倍の資産規模となり、またそれは欧州クラブ全体の3割を占める金額です。

日本円に換算して約1兆4500億円。プレミアリーグのビジネス規模はとてつもないなと改めて思います。

2. 主な固定資産と選手の資産価値

資産全体の規模を見た次はサッカービジネスには欠かせない「固定資産」についてのデータを見ていきます。

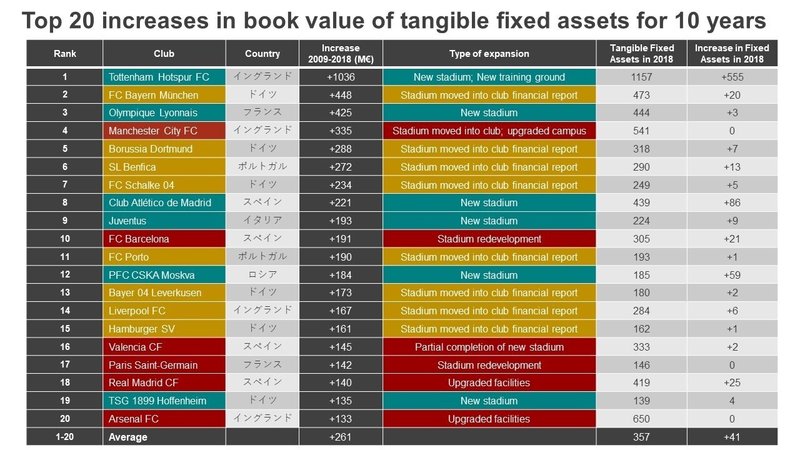

以下は一定期間における固定資産の増加額が高かった欧州クラブのランキングです。

2009年から2018年の10年間、固定資産の増加額が高かった上位20クラブは全て100Mユーロ(約130億円)以上の増加額となっています。

そして分析してみるとその増加要因が大きく分けて3つに分けることができます。

20クラブの内6つは「新スタジアムを建設もしくは建設中」であり、7つは「スタジアムをアップグレードもしくは再開発」、残る7つが「財務報告書に資産を取り入れた(=所有権を保持した)」クラブとなっています。

例えば、トッテナム・ホットスパーFCは新スタジアムとトレーニング施設の建設により固定資産に555Mユーロが追加された結果、2シーズン連続でランキングトップに躍り出ています。

続いてもう一つの固定資産である「無形固定資産」も見ていきましょう。

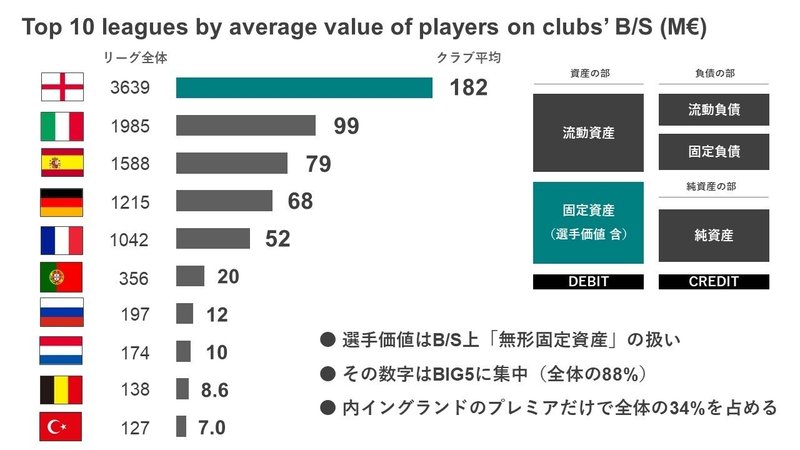

以下は1クラブあたりの選手資産価値が高い国・リーグのトップ10を表したグラフです。

バランスシートの構成上、選手価値は左下の固定資産内にある「無形固定資産」の扱いとなります。

その数字を見てみると見事にBIG5に集中(88%)しており、その内イングランドのプレミアリーグだけで全体の34%を占める割合となっています。

イングランドと少し差はついているものの、資産額ではスペインに負けていたイタリアが1クラブ平均約100Mユーロ(約130億円)と2位にランクインされているのも注目すべき点ではないでしょうか。

過去投稿でも移籍金の分析を行いましたが、ACミランやナポリ、インテルやユベントスなど、イタリアのクラブは軒並み移籍金に関する支出額が高かったのも大いに関係してそうですね。

3. 負債と純資産から見るクラブの健全性

ここまでバランスシートにおける左側の運用部分(資産)について書いてきましたが、続いては右側の調達部分についてまとめていきます。

まずは「負債」について。

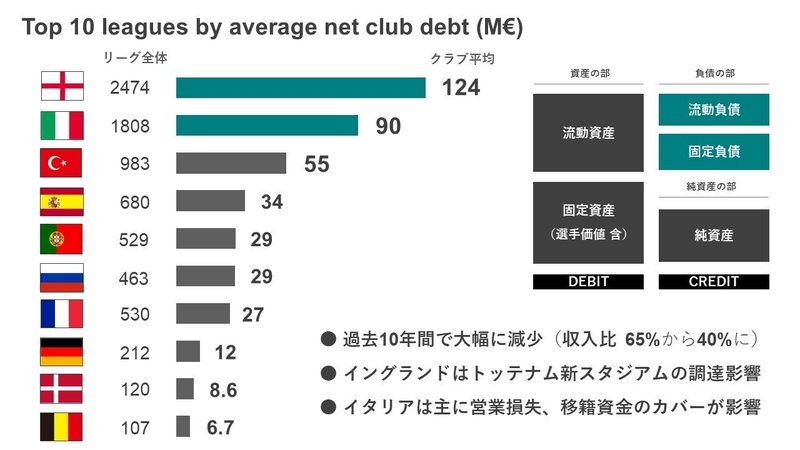

以下は1クラブあたりの負債額が高い国・リーグのトップ10を表したグラフです。

まず前提の一つとして、過去10年間で増加率は大幅に減少しており負債の収入対比は65%から40%まで減少しています。

一方で国別のデータを見ると、イングランドはトッテナムの新スタジアム建設による資金調達の影響を受けたこともあり、1クラブあたりの平均は唯一100Mユーロ超えです。

2位のイタリアも主に営業損失や選手獲得のための移籍資金のカバーが影響し、3位以下を大きく突き放す結果となっています。

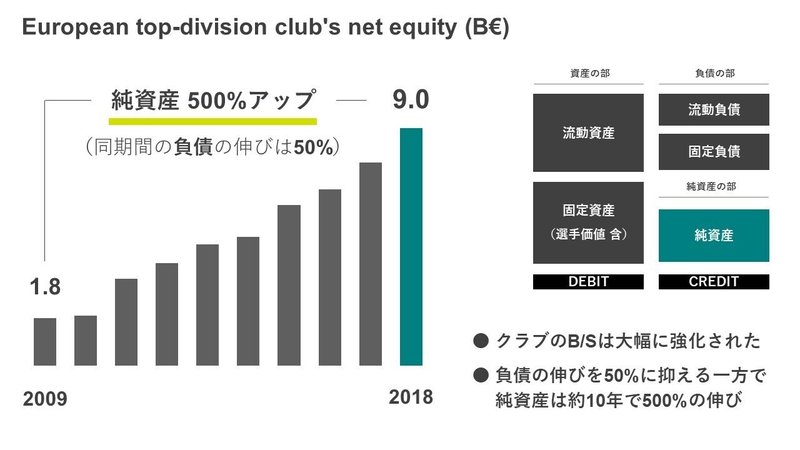

最後に、健全性を問う上で最もポイントとなるかもしれない「純資産」を見ていきます。

以下は過去10年にわたる欧州サッカートップディビジョンクラブの純資産の推移です。

純資産はバランスシートの構成でいうと右下の部分です。株主からの出資含め、いわゆる「自分で集めたお金」ですね。

グラフを見てみると、この10年間でクラブのバランスシートは大幅に強化されました。負債の伸びを50%に抑える一方で、純資産は約500%の伸びを示しています。つまり資産全体に対する負債の割合を抑え、純資産の割合を増やしたことになります。

先ほどの負債と異なり純資産は返済する必要がない調達資金ですので(配当は別)、ここの金額の大小はとても重要なポイントです。

こうしたクラブの健全性の向上は2011年から段階的に導入されたファイナンシャル・フェア・プレイ(FFP)がクラブの財務に良い影響を与えたと言えるのかもしれません。

まとめ

バランスシートを読み込んでいくと、まだまだ今回まとめた内容では事足りないくらいに様々な情報を得られると思っています。

またキャッシュフロー計算やPLと併せて読むことで、より多角的で深い分析も可能になるでしょう。

今回は大枠の概要とデータの説明を重視したため個々のクラブについての分析は殆どしませんでしたが、クラブの一つひとつに焦点を当てて調べていくのも面白いと思います。

UEFAが発行する「Club Licensing Benchmarking Report」に出会い、その内容を自分なりにまとめたシリーズを今年の2月から約3ヶ月、計10回に渡り書いてきました。

その間にも沢山の方がシリーズ関連投稿を読んで下さり、中にはコメントを下さる方もいて本当に嬉しかったですし励みにもなりました。

私のnote「Toi Box」の投稿は決してサッカーのことばかりではないのですが、その他の投稿も含めて今後のサッカー関連投稿も楽しんで頂けると嬉しいです。

もし記事に少しでも共感頂けたなら「スキ」や「フォロー」をしていただけると嬉しいです‼️

今後の創作の活力になります。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

(追記)他にも執筆したスポーツビジネス関連投稿を以下にまとめています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?