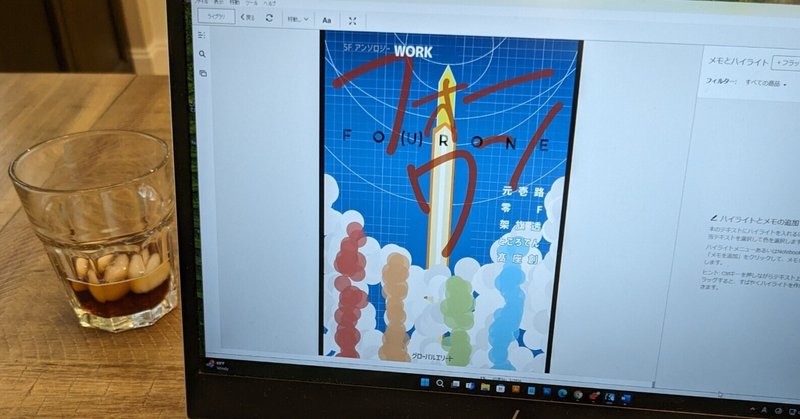

SFアンソロジーWORK『フォーワン FO(U)R ONE』の感想

同人SF小説サークル グローバルエリート(敬称略)のアンソロジーWORK6作目の感想。こちらも書籍がないのでKindleでの購入。賛否あるけど個人的に電子書籍はKindleが好き。本書は2021年の文学フリマ東京にて頒布された作品。このサークルの書籍は毎回初版が頒布当日文学フリマにて完売してるので、後のイベントでの入手はほぼ不可能。再版の見通しについては、文学フリマのサークルブースで確認、あるいは再版を強く訴えても……多分無理。電子でなく紙の本を望む顧客もおられることだろうが……。諦めましょう。日本人紙スキ。

SFアンソロジー WORK『フォーワン』

刊行年月日,pages:2021/05/16(文学フリマ東京にて頒布)272p

サイズ:文庫判(A6)

サークル名:グローバルエリート

執筆作家(敬称略)「作品名」: 元壱路「フリシュア!」,零 F 「機械仕掛けのジャンボ」,架旗透「希望の光は真っ直ぐ飛ぶか」,ところてん「シトラスの隠れ香」,髙座創「フォーワン」(表題作)

合同誌WORK 6作目 1200円

グローバルエリート作品、WORKへの感想。2つめに本作を選んだ理由は4つ。1つは逆行。前回の感想が既存の最新作だった。よし、では遡ろう。2つめは元壱路(敬称略)作品への興味。前感想の『鯨の仔』内で初見だったので今作はどうかという興味。3つめは初見の作家氏への興味。4つめは表題作への好奇心。表紙タイトルが気になった。今回長い感想となっている。随分削いだが一作につき1500字以上は食ってしまった。面倒であればサラッと適当に流し読んでくれると良い。なお今回も末文になるが表紙とロゴのデザインへも言及(前回は追記だった)。

それでは期待とともに今回もいこうか。

以下読んで感じて想ったこと。

各作家への敬称を略すこと予めご免申しあげる。

誤字脱字も許してぇ……。

序文

緊急事態宣言ッッッ‼

東京都小池百合子知事が政府に要請。報道各社との会見。日本ではステイホームが掲げられ在宅時間がめっぽう増えていた時期だろうか。

私の生活圏内では屋内外での行動制限は緩くなってきていた。感染拡大ばちこい祭り!とばかりにファミリーギャザリングやパーティーなど、集会はそこかしこに。気前良かったトランプマネーの影響か、働く意欲が低下する人間も少なからず現れていた。アメリカ社会では労働者不足問題があちこちで顕著にみられ、ブルーカラー人材不足はこの頃から既に深刻で今なお続いている。

毎度笑かしてくれる本書の序文によればエリート内でも変化がみられる模様。それは巻頭表紙の執筆作家名からもよく分かる。歳を重ね旺盛に働く世代である彼らなればこそ執筆時間捻出は今後の課題となるだろう。ノーベル賞総なめ(札束プールで美女はべらせ)おじさn…、かの紳士は今回序文をサボtag……、いや別にいい。それにしたって誰が書いてもお家芸。面白いには変わりない。いいね序文。

さて、ならばそして……

皆さま、この電子書籍はAmazon KindleのSFコーナーの『グローバルエリート』さんで見つけました。まずKindle UnlimitedでポチってPCブラウザのライブラリを表示、''本を開く"をクリック。表紙画像から圧倒されるのはその美しいデザインです。あまりにも光り輝いて見えたもので、買って以来、夜も電灯なしで生活ができています。ハリケーンの停電時にも対応可能です。次に"ページをめくる"をクリックした時です。他の電子書籍と同じように画面が切り替わるのですが、内容のせいでしょうか、不思議と辺りを取り巻く空気がきれいになったように思えます。毎晩一度"ページをめくる"をクリックをするだけで、室内の淀んだ空気が高原のような爽やかさになり、空気清浄機は廃品回収に出すことになりました。さて中身ですが、な、なんと日本語で書かれています! グローバルエリートというカタカナで外来語な名前のグループですから読めない言語かと緊張していたのですが、読める文字で書かれており非常に安心しております。内容はこれから読んでいこうと思うのですが、楽しみで仕方ありません! さ、さらに、なんとPCを介せばスマホの充電もできちゃうので星4.5つです!(充電できるので0.5加算)

電子版購入なんでこんな感じでよろしい?(笑)

もう、わけが分かりません。

『フリシュア!』 元壱路

平和のために猫な妖精と共に戦う少女のおはなし。

猫を飼っている身である。本作を読んでいると猫主としてシンパシーをおぼえる部分が割かし。可愛らしくポップな色合いで描かれる猫妖精の毛並みに 非現実を印象付けられ、(IF)うちの猫が猫っぽい何か違うイキモノ(SCIENCE)だったらという思いめぐらせ感がにわかに湧いてくる作品だった。そりゃもうそうなる。

目と目が合うと、にゃあ。横を通り過ぎながら、にゃあ。こっちを見つめながらゆっくり目を閉じてきたり、近くで腹をぐったり伸ばして寝そべってたり。作業してるとだいたい目につく場所にいる。そういう時猫って主を見てないけど主のやること割と理解してて気配で色々察してる。あいつらは多分、心の中でこちらに話しかけてるんだ……と。しかもそれは上から目線口調なのが猫の基本スタイルで。実際しゃべったりしないけど、きっと本作の台詞みたいに思ってるんだろうなと考えずにはいられない。猫と暮らせば、しぐさから連想する言葉や口調があって、それは飼ってる人間の思い込みや都合よい解釈でもある。しかしそれがまた猫主としての醍醐味なわけで。猫との関係性もそこから生まれ唯一無二な存在となる。作中でそれはヒロインの表情や感情、台詞とともに表現されていたように思う。

猫は実際に主をリードするようなしぐさがしばしばある。けれどいざって時は立場は逆転、オーナーシップがトリガーとなり猫を組み伏す立場になる。そういう場面が書かれていたのに現実味を感じた。10代ヒロインのアクション系フィクションを始終がっつり読むのかと想像していたら案外そうでもなかった。そんな意外性を感じさせてくれたのも私個人的に良い一面と映る(こってり美少女戦士モノは流石にキツイお年頃になった……)。

作家が意図したか分からないけど術にはめられた気持ちになったのが、ヒロインと猫妖精というメインキャスト以外の存在。もう一人いた重要人物。この人物を外しては本作の良さはないと思う。ある意味その人物は敵対勢力側よりも要注意な存在。私の勝手であるが、そう当てはめたとき何か見つけたような、妙に気持ち良い感覚をもった。

こういう考えが良いか悪いかは分からないけど、これは作家元壱路の巧妙なテクニックで、上手い見せ方ではないかと……。いかがだろう? あくまで私的な見解なので 確信ではない。なんとなくではあるけど、『マンガで分かる「植物のふしぎ」』が初見だったこの作家の持ち味を見た気がする。で、もしや特徴的な側面なのではないか? と。

「キーマン 」

元壱路はこの描き方が上手い。 とても上手い!(強調しておく)

この作家は転機を作るキーマンを描く能力に長けている。今作でそのキャラは慣れた笑顔でキャラクターの特殊性を殺しに持っていく。『マンガで分かる「植物のふしぎ」』では厄介な主人公へ手を差し伸べチャンスを与える役割だった……。

猫妖精と女の子の敵対勢力となる存在はあくまで敵。ごく分かりやすい対抗側。けれど物語を転がすテコ入れになる役として出てくるキーマンがベストポジションを獲得していて、絶対外せない存在としてそこにいたのではないだろうか。冒頭インパクト盛り沢山な設定のくだりを読んでいた時は、単純にお笑いネーミングセンスに気を取られてそのことは想像してなかった。けれど読んでいくうちに作家のすごさに引き込まれる。やはり一作読んだだけでは作家の良さは計れないものだなと。

いつだって子供に見えるある種の非現実的な世界を突然変えてしまうのは大人の価値観で、それは現実で社会の秩序を守るルールで大人の事情。子供はそれを受け止めるしかない側。抗う武器になる素材やロジックを子供は持っていない。その無力さが本作のヒロインが抱くストレスとして描かれていたのではないだろうか。そしてIfの世界にいたヒロインが徐々に周りと(現実と)の齟齬へフラストレーションをかかえていき……。終盤の足早に世界が変わっていくシーンの描き方、急加速で呼吸が早くなるよな感覚も独特。これも作家のとても良い持ち味の一つ。

ヒロインがやがて大人になり、かつての自分と同じ若い世代と接したときどう過去を省みるだろうかと余韻も残る。子供が動物と出会ったオーナーシップを彼女はどう受け止め社会の中で見守っていく大人になるだろうと。

少女から女性へ、架空から現実へ、成長と変化のユニークな絡み合いに私の心は揺れた。

1795

『機械仕掛けのジャンンボ』 零 F

サーカス劇団所属人工象のおはなし。

本書一作目の明るい作品とは打って変わり悲しみの世界へ突き落される本作。なんてこった。しかも偶然か否かモチーフが小から大へ、生身から機械へ。真逆への移行が前半2作品で味わえるお得感。作品編成すばらしい。

本作際立つ面白さと興味をそそられた部分合わせて4つある。

1つ目が対立国家。登場する地名より背景は英米紛争の世界線と分かる。英の大陸入植統治時代、独立戦争時代の対立関係を思い起こさせた。現在の両国関係から見ると英米対立は未来になさそうだが、仮想舞台のとして有で良いと思った。アメリカ観イギリス観、両国でかみ合わないネタは現実でも面白いし、外交的友好関係じゃなく戦争で対立する古い光景を舞台にSFしてくれるのがとても面白いと思った。

2つ目は作中の舞台設定的な部分。これは私の主観で、作家の表現であり見どころかな?とも感じていて、作家自身が楽しそうに作り込んでいるように感じた。テント式のサーカス劇場、人工動物の構造、新聞紙や上空偵察機から舞い落ちてくるビラ、西側的呼称の売店キオスク、登場人物の服装など。テント式サーカス劇場について言えば、機械仕掛けの動物がいる高い技術力を持ってる世の中でありながら、観客動員での安全性を考えると、戦時中なら機械兵士は怖いし、砲撃による被弾リスクは絶対ありそう。なのにあえてテント式劇場が出てくるあたり、作家の世界作りへこだわりを感じた。テントの間取りや細部構造もそのためにつくり込まれている描写が深いと思った。そこらへんに落ちてる新聞紙やビラにしても、テクノロジーが発達してる傍ら簡素な素材感を読み手に伝える表現要素もあり、その境界線が作家独自の視点で線引きされているようで面白いと感じた。

3つ目が作品の主題となる動物愛護観点からサーカスの動物が機械仕掛け(人工動物・ロボット)に置き換わっている点。対して人間たちは皆生身で描かれているところ。機械なのはあくまで人間の利用手段とされるモノ側。人が機械を制御している上下関係と思えば捉えやすい。ただし人工動物は生身だった頃の記憶や本能的を機械になってどこまで引き継いでいるのか。それを表現する塩梅はそう簡単じゃなさそう。猛獣であれば人間に牙をむく可能性もあるし薙ぎ払ってくる可能性もある。そんな奴らの不慮の反抗にあうかもしれない調教師やサーカス団員が、生身で大丈夫かと心配になった。何か書かれない裏設定的があるのかとも想像させられた。作品にとってミソになる部分では? と思った。これも物語に沿い、読んでいてもストレスないよう消化されていて、結果的に「動物=機械、人間=生身」を作家が使いこなしていたところに力量を感じた。(私などが人様の力量どうこう言うのは憚れるのだが……。上手いなあと思った)

動物愛護という思想観念の下、サーカス劇団の人工動物の演目は人気。人気の秘訣は人間が生身というリスクを残しているからで。元来どう猛な野生動物へ人間が抱く畏怖や恐怖の感情。それが人工動物に置き換わっても同じようにサービスとして提供されている。動物の反抗に伴う危険性までは本作の社会では技術的に制御されず、調教師のさじ加減にゆだねられている。そこにサーカスが存在している意味や娯楽性とが結びつき面白い作品となっていたのではないかと思った。また、人が生身であることは重要なポイントで、後半スカッとするワンシーンとしても描かれていた。

サーカス劇団という閉鎖空間で「動物=機械、人間=生身」それぞれの立場や心象が混ざり合い、味わい深い世界観となり物語に引き込まれた。ちなみに、この機械仕掛けの動物たちって一頭につき価格はおいくらで取引……?みたいな想像もしてしまった。

4つ目のひときわ気持ち良いと感じていたのが、喋らないうえ表情も分かりにくい人工象の感情表現で。判別というか、描き方が本作随所にあり秀逸だと思えた。獣本来の繊細な象であったときの挙動、仕草や素地を引き継いだ描写であり、サーカス劇団の団員らであり、クビにされた整備士の存在であり、人工象の生い立ち。それらが包括的に人工象という一つの生態が持つ情動へスムーズに誘導してくれたし、象だった心の声を感じ取れ、切なさや悲しみを読みながら思い起こさせてくれた。

古めかしく幻想的な舞台でつむがれる数奇な運命、切なくも悲しくも、けれんみを感じない(うらぎりのない)筋書きに、おわかれもほろ苦く心に沁みる情景だった。作家の創造する深い世界観に私の心は揺れた。

1672

『希望の光は真っ直ぐ飛ぶか』 架旗透

VR展示会場での惨事で辺りは騒然。

何があったの?このときのアンソロジーWORK。大小動物系のつぎにBLきた。作品編成最高。この作品の次はあの作家のアレでしょ?

もう、レイバーサイエンスフィクション(LSF)作家と呼称してよろしいのでは? 働く人間がメインに登場する作品をちょいちょい書く。架旗透はSFでありながら現代日本の労働者が心に秘めるうっ憤、叫びや呟きをコミカルタッチで絶妙に作品へ落とし込み楽しませてくれるノベルエンタテイナーだ。しかしまたあるときは労働者に厳しく鞭を振るう作家であるとも思う。本作においてもそんな要素が絶えなかったし、これで連続TVドラマを作れるんじゃないかと思った。『恋は流れ星のように』ではブルーカラー中年男が宇宙で織りなす味わい深いストーリーだったが、一作前の本作ではホワイトカラー青年層を軸にこんな作品を執筆していたとは興味深いものだった。ほんでBL。何なん?本当に面白い。

ホワイトカラー労働者社会における職場、仕事、専門、営業、人間関係など全て幅広く盛り込んで描かれる本作の世界観。現実のサラリーマンが営むビジネスシーンをそのまま延長線上に捉え思い描くことができた。専門職家庭に育った私は、個人的には身近で味わったことない光景だから新鮮な感覚を持った。働く人間として、社会人として、大人として、スーツとネクタイ着用現場として、面倒くさいとも思える暗黙のきまり(ルールやマナー)も随所に書かれいた。自分と照らし合わせ、アメリカ南部でのほほーん暮らしの私には最高に異次元なフィクションの世界に思えてとても楽しめた。

本作の世界からは作家自身が社会生活において、いかに対人職業の場で揉まれてきたかが垣間見えるよう。おかげでフィクションでありながらリアリティも感じた。ビジネス現場において大人であれば当たり前のように自分の意に反し営業の仮面をかぶって仕事をする。とき心に湧きたつ感情を抑えながら。逃げ出したい気持ちを持つことだってあるだろう。本作ではそういったビジネスマンの内面も人物たちから余すところなく、もったいぶらず、良くも悪くも綴られていた点に赤裸々というか、勇敢さを覚えた。ネタとして使ってないだけで、作中に書けなかった社会人こうだぞ感はこの作家にはもっとありそうな気がするし、のちのち作品でもそれが見れるのを期待したい。

舞台設定やVR機器小物設定など楽しんで作り込まれていたようにも見えた。その詳細が作中随所にあったように思う。具体的にはVR展示空間を提供する一大企業の作った製品とその構造。サービス形態とその仕組みなどである。ウェアグラスの仕組みや使用中の視界の様子が丁寧だった。見る対象によって互いがどう見え合うかなど、短編という限られた文量でありながらも割と刻銘な描写だったのがとても好ましい印象を持った。頭の中で造形のイメージが湧いてきた。VR展示会場舞台だから色んな人間が色んなアバターで存在している。その書き分けも個々にデバイスの性能にまで丁寧に言及され、作中世界にいっそう引き込まれた気がする。登場人物がモブキャラとたったひと時交差するだけのシーンでも互いのウェアグラススペックやモブの挙動にも細かくて、VR営業現場のサイバーな臨場感を鮮明に捉えられたのでかっこいいと思った。

ことのついでにデザイナーの青年が精神をすり減らしチューニングしたのはどんな工程で何をどういじくったのだろうという好奇心も湧いて気になるところだった。(専門技術職方面の人間をデザイナーと称するのもコーディングアートを手掛ける作家らしい表現と感じた。)本作を読んでいると、登場するVR展示会がそう遠い未来ではなくむしろ現代的にも見えるので昨今のテクノロジー進歩は凄いと思わされる。

さらに前衛的なテクノロジーをかっこよく存在させておきながら、現実で馴染みある家電量販店の名前がサラッと違和感なく作中に混ざる。日本的な新と旧の混ざり合う光景、カオスなダサさも真面目に正面から追求されていた点に奇妙な温かみを感じて、これも捨てちゃいけない心情に思えた。作家がそれらを隣り合わせに描いていく鋭い目線のおかげで、現実のネームブランドとも向き合わう味わい深さを感じた。フィクションの中のリアリティ。……になっていたと思う。これこそが日本のごちゃまぜ感に思えて、作品の世界がより身近に感じた。

登場人物も魅力的だった。人物の視点を変えて誘導されるストーリー展開が登場人物個々の内面までも捉えやすくしていた。またその視点誘導から人物たちの目線で各シーンを見るおかげで、異なる登場人物それぞれへ感情移入もしやすくしどのシーンでも楽しめた。心理描写(性格がわかる)や仕事の立場(価値観、信念)がしっかり伝わってきて、深いレイバーサイエンスフィクションだった。

登場人物の誰もが作中重要で、魅力的に思えたのは、ほかならぬ主人公の青年が素朴な人物像だからと思っている。そこそこの常識人であったり、精神的にもある程度成熟して落ちついてた大人、奔放なパートナーにもある程度寛容という性格が、他の色んな人物まで引き立てていたように見えた。そして特徴的なパートナーとの関係性においても優しく深い献身的な愛情がクッションとなって良いコンビネーションだったと思う。職場において頭を使う方向性が異なる二人、異なる性質だから上手くかみ合ってるように思えで微笑ましく、常識人と天才型のコンビでボケとツッコミ感もあって魅力的だった。また、天才パートナーが会社から食らったタスクも投げ出さずに精神をすり減らし健気に取り組む姿勢は、日本人の労働者として逞しいパワーを感じ取ることができたし、日本では多くの社会人が少なからずそうなのかと考えると、自然に投影された日本の労働社会へ不憫な気持ちも湧いた。業務時間外割り増し技術料とか出るのかな?と。彼には天才的な手腕を持つ人間であるからこその非普遍的な思考や奇行に走る側面がある。しかし確たる信念のもと行使できる高い技術能力であるなら日々の忙殺される仕事のために失われる人間性も致し方なしなのかもしれない。おそらく主人公はパートナーのその側面を自分にない魅力として受け入れているではと思った。よって、作中メインキャストである二人の青年から見えてきたのは、困難な状況を消化する日常から深まっていく互いへの思いと、守りたいと存在が何であるか。だったように思う。見守ることの大切さ、それは人を育てることにもつながる。世のために信念でもって手腕を駆使する誠実さ。私にはそのような存在に二人が映った。あくまでそう感じた。

読んでて騙されたと思う人物がいた。作家の表現がめちゃくちゃ良すぎた。まさか後で化けるとは思わなかった。どうしてこうなった、どうすればこんなに。という気持ちにさせられた。どれかは伏せておく。VR展示会場をうろつく造作もない、顧客レベルにも満たない存在のまま終わるものだとばかり。違った。すごい。

他にも大切な点があって、今作でも架旗透の作中における独特の小道具センスを見たので。いくつか触れておきたい。沢山あるのだけど、ネタバレになるので自粛して代表的なものだけ。まず缶詰ブイヤベース。これは個人的に最高にお気に入りNo.1。こういうのを読んでると自分の日常もどこかで違うモノに触れているのでは?って想像したくなるし、それで脳がいかれても逆に楽しいかもって思ってしまう。ドクターペッパーが辺りに飛散する様に笑える。 次がコンパニオン女子のTシャツ。ちょっとおバカデザインなのが笑えた。女子が登場するたびにそれを想像してしまいうっとおしいくらい色々台無しで笑えた。あと、テカテカ。

笑える情報量が多い中、物語は怪異な事件とともに収束に向かうのだが、終わりはとてもきれいだった。安心感のある心温まる気持ちになれた。そうだ、この作家はハートウォーミングも得意としてた……と。仮想空間での労働群像劇。人々の色んな思いが入り乱れ一日は終わっていく。

真の平穏は、満たされる心は何から。労働者に満ち足りた安らぎを。そんなふうに暮れ行く夕日に思いを重ねる心情に私の心は揺れた。

3265↑

『シトラスの隠れ香』 ところてん

社運を賭けた香りのプロジェクト。

きたこれユリ小説。大小動物系の次は人類雌雄系と表現していいよなSFだし生物学的に。作品編成において思惑を感じる本書。日本で頒布された時期、何かあったっけ?……なにか。海外民よく覚えてない。

本作、架旗透作品と比べる感想の書き口になるかとおもったら全然。本作の作家ところてんは、私が知る界隈では折り紙付きのユリ作家。心して読ませてもらった。現在創作で息してないっぽい。架旗作品のBLでは目(視覚)で恋慕の情を読み、ところてん作品のユリでは鼻(臭覚)で恋慕の情を読んだ。

私はアメリカに住んでいるわけだが、外に出れば数多の香水臭を行き交う他人から漂ってくることは茶飯事で、むしろ煩すぎる香水臭を感じない日は一度たりとも無い。で、またそれが臭くて鼻がもげそうになる。なぜそうであるかは、広義で言うところのアメリカ人は臭いのだ。太っているとか骨格がでかいとかで。だから毛穴も体毛(例えハゲでも)もそこから発する汗と皮脂の量も、日本人のそれと比べ物にはならない。そして彼らは風呂に毎日入るなんてことは少ない。なんせその習慣が幼少から叩き込まれていない人間はザラにいる。そんなアメリカ人は自分が臭いから香水をつける。香水を使うからシャワーや風呂はキャンセルでよしと考えるのもしばしばで。(人種による入浴習慣の違いのせいもある。)そうなると濃い体臭と香水の香りが入り乱れた魑魅魍魎の百鬼夜行が彼らの身体表面で起こる。もう、何が何だか分からない。香りの恩恵を通り越して臭い。日本で育った私にはそこが全く理解の範疇を超えるところで。アメリカ人に失礼なこと言ったなら申し訳ない。だけど、往々にして私が日常目にするアメリカ人の香水事情とはそういうのが大半だ。だからそこに美を感じることなんか全くと言っていいほど無い。因みに私も風呂くらい5~6日……っ!けどそれとアメリカ人はケタ……!(なぜここで己の恥を晒す必要が)

しかしこの作品はどうだろう。なんと美しい。香水製品そのものと香水製品への熱が、魅力が、とても自由にのびのびと描かれていたように感じた。そしてその世界背景も突き抜けていた。

個人的に使わない。だから香水のことを全くと言っていいほど知らないので作家の香水への造詣の深さに感服した。おかげで作品から学ぶことが多くあった。作家が分野において博識なのか取材による作り込みか分からないけど、こと細かな香水に関する用語が多用されていて専門性の高く感じる場面が多くあると思った。作中人物の苦悩や仕事ぶりにプロフェッショナル感を見れた気がする。香りは脳に働きかけ記憶に強い印象を与えるというくらいの認識はあった。けれど日常的に本作に登場するほど身近に接点が自分自身に無いため作中に描写される香水の特性の違いに驚かされたし、仕組みを熟知したうえで製品の良さを仮想空間と交わらせて想像させてくれるところに作家の粋な感性に触れたと思う。

そして今まで香水の香りを鼻腔におぼえた時、そこはかとなく性的な気配を仄めかされてるように感じていた長年の私の疑問が、本作を読んでいると論理的に答えを出してくれているような気持ちになってありがたい作品であったと思える。言われてみれば確かに、だから人は人へ香水送るのかと。

対人における第一印象はもちろん大切、出会いが普遍であってもそれは変わらない。しかし時を重ねてわかり合ってきた関係で、そこに香りが交わり加わることでより鮮烈な刺激となり相互の関係性や認識が深まる。その深まる関係性は新たな始まりの瞬間として大切さと重みが増す。作中の人物描写から手に取るようにそれが伝わってきたし、そこに熱のこもった揺さぶられる情動が響いてきたように思う。

ユリ作家なだけあって作家が女性の容姿、外見的な部分を大切にしていると思える描写もひときわ目立った。女性同士という目線作りから、容姿風貌重視で同性相手を捉える作中の下りに現実味があった。ツライところなんだけど、どうしても求められるものが如何に美しいかを追うのが女性で、それは本能レベルでの競争からくるのか、だとしたら私は目も当てられないくらいその場において外野で、ミゼラブルな気持にさせられる苦い感情もあって……言葉がない。(笑うなそこ!) また、作家はその女性の本質を知っているのか、美に美を重ねる相乗効果を用いているかに思え、女性が素の状態で持つ視覚美と仮想空間や香りというツールを重ねた上での臭覚美を作品の中で見せていたように思えるので強力で濃厚な作品だと感じた。

本作舞台の社会における女性の労働者としての視点にも鋭くて、舞台背景から、どんなことで女性→女性へもハラスメントと騒がれるかもしれない事情もあるかと思いながら読むと、ヒロインの職場におけるにはプレッシャーに屈しない精神と仕事へのひた向きさ、そこへ恋慕の情が徐々にこもっていく段階的描画が共感を誘われてるようで深みある作品と感じさせてくれた。男か女でいうなれば女のほうが何倍もエロい。作家はそこもよく知っている表現個所も私の主観であるが見つけたので、作家が本気で官能的な部分へも向き合っている姿勢がうかがえ好感を持てた。どこだろう。それは読めばわかる。

出会いと記憶、香り立つ飛沫、散りばめられた慕情の覚えに私の心は揺れた。

2005↑

『フォーワン』 髙座創

頭脳が強い男子学生らによる一大衛星構築譚。

動物系書かせて同性愛系書かせて最後きれいな友愛でもっていくこのセコさよな……。

そしてバカはお呼びでない。そんなおはなしである。本作も髙座創の高水準なモチーフへのこだわり爆発感は最強だった。表題作なだけあって、否この作家いつもこうか。良い意味でやらかしてくれていたらしい。これ、3年前の作品か……。トレンドは移ろい日々目まぐるしく変わる現代において、このお話しはいつ読んでも色あせない題材に思わせてくれた。それはなぜかと考えたら、民間ロケット打ち上げ合戦が盛んな昨今、本作のように可能性へ向けて若者が挑戦するひた向きな姿を描かれた物語は魅力的に映ったからだと思う。現実でも過去の宇宙探査や衛星打ち上げに関する人類の布石は希望や次世代への夢のステップとして美しく記録されているのだから。

前半、主軸となる天才人物がリードしていく展開。

主人公の視点でありながらも物語を引っ張っていくのはチームの天才的少年でほぼワンマン状態でチームメンバーを転がす。そんな彼がチーム編成したもんだから主人公ともう一人のチームメイトがクリアしなければいけない課題があった。けれど持ち前の頭の良さでそれなりにこなせている点がさすがという頭脳派集合体だと思った。それとともに、実は作品の前半あたりは登場人物どれにもあまり感情移入できていなかった。作品の面白さにおいてそれは違わないし具体的に後ほどその点は後述する。ただ、疎外感というか、とても遠い外野で見てる客のような気持ちを覚えながらしばらく読んでいた気がする。これどうしてかというと、あくまで私個人の主観なんだけど、登場人物がみんな賢すぎる器が際立って目についた点にあると思う。つまり読み手の私が単にバカである説が成り立ってしまった悲しい結果だ(誰だ今笑ったやつ……)。彼ら、残り二人はリーダーから責務を割り当てられていたけれど、得意分野でしかも賢いからこなしていける。だから早期決断でやらせよう的なノリで特化させられた感がある。この時点でそういう人材が揃うバックグラウンドの名門進学校であるから不思議さもなくて。それで、プログラミングにしても難理解を理解するに至るまでの間まとまって必要な成功と失敗の経験回数と限られた期限、これがクリアできてしまうのも元の頭脳明晰さがあってこそだと裏付けされる。そりゃやればそこそこ結果出せるよな、と。ここで、どうせこいつら最強学生だもんな。という極情けない意外性を欠いて驚きもしない自分の読者としての心理的側面にぶつかってしまった。それが本作前半の見せ場となていたシーンでもあったり理系オリンピックへの挑戦でもあり。こんな最強少年らばっかりなストーリーを見せつけられては、おバカな老害手前の私が作中人物に気持ちをのせることなんかできるわけない。所詮外野だ外野と遠巻きにいじける気持ちや羨ましく思う気持ちなどが入り混ざって湧いてきた。私がもし同じ世代の学生あるいはロケットやろうとする社会人サークル人間だったら彼らのようではないだろう。さらに作品としても髙座創が作ったような頭脳派揃いの本作みたいなのは書けない。その身の程を加味しながら読んでいたから余計にそういう感情になってたのだと思う。しかし、現実的にトップクラス進学校の学生って作中に出てくらい優秀な人間がザラにいることも実際に見てきた経験から理解している。なので本作における魅力の一つとしてこの舞台である進学校が登場人物らの挑戦において良い環境ベースというのは不思議ではない。田舎であれば学校や学生自体がそもそも少ないのが当たり前で、そういう読者側からすれば非日常的。そしてそのエリート学生集団からのさらなる選抜感を考えながら読めば、身近では認識することもないだろうからフィクション性高い作品になっているだろうとも思った。さらにこういう私のようなバカ読者に初期段階で壁を作り外野感を抱かせるのも戦略として作家が意図的に作り出しているのだとしたら(意図的じゃなくて自然にであってもある意味……)本作の前半は秀逸だしすごいと思える。で、実際にそれはそういう側面も感じられて、作品後半に進むにつれて一味も二味も違ってきた。作中の人物像や世界へ知らず知らずに引き込まれていったのでやっぱりこの作家すごいと思った。(某講座でアドバタイズ芸人に走っていた人間と本当に同一人物かと思う。)

後半、衝撃的展開以降、主人公の秀才がお話しをリードしていく。

ここからは馴染みやすくて割とバカへの壁を感じることもなく読み進んでいけた。これも自分への分析になるけど、登場人物のとっつきやすさだと思う。前提として学生らの賢すぎるベースはあるんだけど、そこまで隔たりを感じないのでチームメンバーの人間性へ感情移入しやすかった。天才的リーダーのフォローも気持ちいいくらいだった。主人公の心情に触れていくシーンも描写が深くなってきて表情豊かに感じ取れるようになっていったのにも安心感をもって読めた。どんなに優れた人間であっても決して初めから優れているわけではなく、何でも順当にこなしているわけではない。それは過去からの着実な積み重ね、多くの経験があるからこその達成で。そういった成功には絶対欠けてはいけない要素が作中に書き込まれていて、これは前半部分の賢さばかりが際立っていたチームメンバーからでは見えにくかった側面だった。(前半部分では彼らが苦悩しても、どうせやりゃできるでしょ的な心情があったので)だからこそ、本作の良さはそこにあるとも思っている。主人公が周りの登場人物たちと後半積み重ねていって達成した結果は何も、トップクラスの進学校がベースであるからだけでなく、リーダーが天才的だったからだけでなく、チームメンバーが頭脳明晰だったそれだけではない。他の要素もあるんだと。それは信念や努力やひた向きに挑戦していく人にとって忘れてはいけない根源的に大切な意志の部分、情熱であるというメッセージのように思えたこと。そこに一番心動かされたと思う。そしてもし、若いうちに情熱を共有する機会を仲間と持ったことがあれば、それはきっと色あせることなくいつになっても美しい記憶として残るんだと。

登場人物についての魅力というか、良さを感じたところ。一番に挙げたいのが天才的リーダーの存在。お話のカギとなる人物なので当たり前なんだけど。どんな育ちをしたらこんなにすごい人間が10代初め頃の人間に完成するんだろうと思った。主体性ある人間の要素を全て兼ね備えていて、そうであるからこそ自分が目指す目標への確かな基盤づくりにも自然と熱心である姿が興味深かった。彼が望むところのコモディディーがもし将来実現し一般化したらそれはそれでまた問題も出てくるだろうなとも考えていて、世界中でそうなれば新たに規制ができたり国際間トラブルを産む可能性もあるし、犯罪利用もあるかもしれない。現状でそれがコモディティーではないのは間違いなく、打ち上げコストと打ち上げる物のコスト、それを上回るリターンがあるからだと思っている。だから膨大な費用投資に見えるのはそのためだと。ただ自分の身近な暮らしからだけではその恩恵には気づけないことのほうが多い。多くの人間が地球を周回する内一つの衛星の機能のどこか一つが一時どうにかなるだけでどんなトラブルが世の中で起こるかとかまでは認識することはない。けれどそういうことも踏まえながらもリーダーが身近なデバイスを使って衛星構築をもくろみ、打ち上げることを目指した点に面白味を感じたし、IFという点においてとても夢があると感じた。ロマンのあるかっこいい発想だ。そういうシーンが幾つかあった。そしてリーダーのゴールへ追随していこうとする主人公と他のメンバーたちの良さも魅力的に描かれていて、感動的な終盤が見れたように思う。味のあるかっこいい台詞もいっぱいあった。

舞台設定や技術面での作り込みにおいての描写もとても良かった。詳しく書かれていて作家の造士の深さが伝わってくるような気がした。興味をもったところはいくつかあるのだけど、絞って大きくは二つほど。一つはプログラミングについて。最近ちょっと前にロボットコンペに参加するチームをお手伝いする機会があって、彼らが使っていたのはC++だった(私はその言語全ては読めない)。で、本作に登場していたのはRust 。地上で動かすロボットと打ち上げる機体と衛星は挙動は別物だから言語が違うのかどうかとかその辺の事情が分からない。ただロボットの場合はC++でなくても可能というのは聞いていたので本作でRustが登場して、そうでなくてはいけない理由には何か確たるものがきっとあるんだろうと思わされた。特質としてRustは処理速度の速さと効率的なメモリ管理が利点とGoogle先生は言っている。それくらいの認識はできた。ではこれ実際どういう状況でどれくらい違いを実感するんだろうという疑問を持ったし、主人公の気持ちにピタッと重なりはまった感じ。なんで違うの使うの?って。リーダーの長文が気になった。

もう一つが衛星打ち上げの際に使われた風船。よくこれが出てきたなと思った。直近で似たようなのを身近な映像で見たのは昨年の報道番組。アメリカでちょっとした事件になっていて、中国から米本土内へ流れてきた気球。中国側は気象観測用としているが両国間のこうばしい仲を思うと論争はどうとうもなりそうなあの事件。あの気球と比べると本作の風船はどう違うのだろう。詳しくないので気になった。ググって調べてはいない。知的意見交換の場があれば識者に尋ねてみようと思う。

その他は少し考えれば分かるけどロケット打ち上げにライセンスがいるとか打ち上げのタイミングとかロケットパーツの細部までこの作家はよく見てるな……とモノ創りへの凄みを感じる箇所は多かった。

作品タイトル、これが読んでてよく分からなかった。結局、あ!と気づいたのが3回ぐらい読んでから。なるほど。だからフォーとワンが二列に並んでいたのか……と。感想を書くときは必然的に何度か読み直すんだけど、本作は本当にロマンが詰まっていて綺麗な作品だったと思う。懸命になる瞬間、おかれている風景までも鮮明に脳裏によみがえってくるような、湿気を帯びた風や濡れた衣服の冷たさ、ひと時の静けさ、チームメンバーが苦難を乗り越えて一つになって成し遂げた一大業績には臨場感があって心躍るような気持ちにさせられた。良い作品の文には呼吸がある。この作品にはそれを強く感じられた。

目標への絶えない努力、思考と情熱に私の心は揺れた。

4220↑

『表紙デザイン 架旗透 / ロゴデザイン 杏野丞』

本作の表紙、架旗透によるもの。少々情報量が多いように思えた本作の表紙。読後はそうは思わなくて作品のイメージがすっぽりはまった感じがよく表現されていたと思う。デザインってね、そういう側面大切なんだよね……。シンメトリックに近い構図でバックグラウンドは抜けるような晴天を思わせる青。上から下へ色味を抑えていくグラデーション。わずかな瞬間を狙ったあのひと時のイメージなのか爽快感があるように思えた。升目に見える細いラインは係数グラフの目のようにも見えるしスクリーンモニタにも見える。上に並ぶ重なり合った弧線は二次関数曲線にも見えるし飛行機雲の跡にも見えて面白い。中央ロケット形の黄色は間違いなく打ち上げられたものだとわかる。その下に伸びるオレンジのふき出した炎の長い帯とバックグラウンドの青のコントラストが眩しく映えて見上げる視界の高さまで彷彿とさせてくれる。下方、発射地点から上り立ち込めてくる煙と思しき白いモクモクと重なる四つの色は、ロケットを見上げる登場人物たちの思いに重ねているようでチームメンバーそれぞれのピュアな気持ちをかたどっているようにも見えて美しい。

ロゴデザイン杏野丞によるもので、一番大成功に感じているのは実は白抜きされてる作家名。これがとても良くて私は絶賛する。表紙デザインと喧嘩せずそれでいて埋もれずバランスの取れた配色のロゴになっているように思えた。赤のタイトル文字はマーカーで無造作感のある書きくちで若々しい印象がジュブナイルでキラキラとした清涼感ある作品のイメージを捉えてぴったりだと思えた。

以上

今作の感想はこれでおしまい。前回のグローバルエリート作品『鯨の仔』の感想とは書き口を大きく変えて書いてみたけど、どちらが好印象かそれはゆだねる。たぶん具体的に今回書いたような感想のほうが読んでるほうは分かりやすいかなとは思う。ネタバレにはならないように頑張って配慮はしたけど結構作中単語は遠慮なく使っているのでその辺はどうだろう、自信ないしあまり定かではない。次のグローバルエリート作品への感想更新は文学フリマ東京38の作品へ感想になる。パワフルな本が出来そうなのを認知しているので期待している。

私の感想を読んでこのサークルの作品が気になった方はぜひ、5月19日文学フリマ東京38でブース(え-56)に足を運んでみて欲しい。緊急頒布の新刊SFアンソロジーSTATEMENTに出会えることだろう。

揺れる心をネットの海へ。あなたのあとおしおねがいします。読んで感じて想ったことをあちらからこちらへ、いろんな人へとどけたい。そして誰かの糧になりますように…