方舟と根絶やしザメ Part.1

ギルガメシュとエンキドゥはそれはそれは広い舟の甲板を歩いていた。周囲には陸地さながらに鬱蒼と木々が生い茂っている。これは地上が水没した際にありとあらゆる樹木を船上に収容したためで、おかげで甲板にはほとんど足の踏み場がない。

先を行くエンキドゥは行く手を阻む枝を時に手折り、時に手にしたつるぎで切り落とし、盛大に樹木を破壊しながら道を切り開いていく。足元で蔦が絡み合っていようものなら強引に足で引きちぎってしまう。二人が通った後には寸断された枝や掘り返された根が無数に転がっていた。

「草木のことが心配ですか?」

エンキドゥがギルガメシュを振り返って言った。船の唯一の乗組員であるエンキドゥは、自身も船と同時に造られた。一見して小柄な人間といった風情だが、顔があるべきところには造りの大味な泥の面が被せてある。ギルガメシュの方を向いた眼窩は頭蓋骨に似てうつろだった。合成音声による発話は流暢で聞き苦しくないが、常に奇怪な残響を伴っている。

「ああ」ギルガメシュが言った。「本当だ。これで死んだりしないのか?」

「心配は無用です。それに再来以降、船には乗せるものが多すぎるのです。こうでもしないとまともに歩けやしません」

エンキドゥはまた前方に向き直ると、直剣の一閃で枝を切り落とした。落ちた枝の音に驚いて、樹上にいた鳥が何羽か飛び去って行った。

木漏れ日に目を細めながら、ギルガメシュは天を仰いだ。木々の間から青い空が見えている。漂う青草の匂い、耳を澄ませば川のせせらぎ。景色はあらゆる点でかつて存在していた地上と同じに見えた。ただ一点、他に人間が居ないことを除けば。

森の中を歩くのは彼らばかりではない。二人の前方、大小の幹が立ち並ぶ陰から、枝を踏み割る重たげな音がした。エンキドゥが片手を挙げて、背後のギルガメシュに立ち止まるよう合図を送る。

やがて絡みつく枝を分けて、一頭の黒犀が巨体を揺らしながら現れた。赤茶けた肌は燃え上がる火山岩に似て、顔の半ばまである角を振りながら歩く姿は勇壮そのものだ。

犀はそのまま通り過ぎようとしたが、ギルガメシュとエンキドゥを目に留めて足を止めた。

「美しい生き物だ」

ギルガメシュはそう言うと犀に歩み寄り、頭に手を伸ばした。犀は得体の知れないものが目前に近づいて来るのを見てひくひくと耳を動かし、首を振って手を除けようとした。つるぎを鞘にしまったエンキドゥが、機械の軋む音と共にその顔を覗き込んだ。

「この方はお前たち獣の王だ」エンキドゥが犀の眉間のあたりへ向けて話した。「従いなさい」

瞬間に犀の目から、生物らしい光が失せた。今やその目はエンキドゥと同じうつろとなり、ギルガメシュが頭に触れると首を垂れて、されるがままとなった。ギルガメシュは手のひらを通して、犀の体毛の細かな震えと、生きた体温を感じとった。そしてたった今その一部が抜け出ていった空虚も。

「急に嫌がらなくなったな。どうやったんだ」

「始めから誰も貴方を嫌がりなどしません」

エンキドゥが平坦な声で言う。ギルガメシュはこの従者が意図的に自分の言わんとしていることを無視しているのではないかと思う時があったが、口に出したところで独り相撲にしかならない気がしていて黙っていた。

「……元に戻るんだろうな」

「お望みとあらば」

ギルガメシュが犀のそばを離れると、小さな目に再び光が戻った。犀は今あったことを丸っきり忘れてしまったかのように、のしのしと草を踏みしだいて歩み去っていく。巨獣が通り過ぎた後には潰れて土にめり込んだ草花が残ったが、それらは独りでに直立し、辺りは元通りになった。

「先を急ぎましょう」

ギルガメシュが足元の草に興味を惹かれているのを見て、エンキドゥが先を促した。ギルガメシュはその場を離れようとしない。やがて下草の一角を指してポツリと言った。

「見たまえ。犀よりも小さな蹄の跡があるぞ。件の動物のかもしれないな」

ギルガメシュの指差した先で、犀が踏み荒らしたクレーターじみた足跡に混じって、先の割れた蹄の跡がいくつも散らばっていた。エンキドゥはそちらを見て頷いた。

「ええ。そうですね。でも行き先はわかっていますよ」

「いや、こう障害物が多くては時間がかかりすぎる。前にここを通った者がいるんだ。その後ろを着いていこう」

「かしこまりました」エンキドゥはやおら前方を塞ぐ枝を切り落とした。ひと際太い枝がどさりと音を立てて下に落ちた。

ややあって二人は目当ての場所にたどり着いた。それまで点々と続いていた蹄の跡が途絶えた先に、背の高い草花が密集して生えている。ギルガメシュはエンキドゥに従って足を止めこそしたものの、始めそこが目的地だとわからなかった。エンキドゥがギルガメシュの前で藪に手を突っ込み、力任せに左右に開くと、草の陰から首から上のない獣の胴体が現れた。

「むごいな」ギルガメシュは思わず呻いた。

糸が切れたように崩折れた胴から、四方へ向けて力なく肢が延びている。先端の蹄からこの生き物がギルガメシュらの追ってきた足跡の主であったことが見て取れた。断ち切られた首からは夥しい量の血が出たに違いない。流れ出た血こそ地面が残らず吸った後だったが、毛皮はぐっしょりと赤茶色に濡れていた。

エンキドゥが前に進み出て、死骸の肢を手に取った。ずるずると藪から引きずり出し、前足と後ろ足をそれぞれ両手に掴む。そのまま胴の下に首を潜り込ませ、死骸を背中に担ぎ上げた。

「扱いが荒いぞ」背負った死骸にほとんど埋もれているエンキドゥを見て、ギルガメシュが顔をしかめる。

「やむを得ないのです。放置すると一晩で軟泥に戻ってしまうので」

「治らないのか? さっきの草みたいに」

「死ねば治りません」エンキドゥがずり落ちる死骸を背負い直すと、獣の胴体が力なくびくりと跳ねた。両手が塞がっているので、彼はそのまま身体で草をかき分けて藪の奥へと踏み入って行く。ギルガメシュはその後に着いて行った。

「やったのは動物じゃないんだろ」毛皮を被った背に向かってギルガメシュが言った。「船がそんなことを許すわけがない。救い出した動物に殺し合いをされては本末転倒だ」

エンキドゥが背を向けたまま答えた。

「捕食と縄張り争いが禁じられています。一つがいずつなので雌を巡って争うこともありません」

「じゃあなんだ。何が起こった。あの生き物に」

ギルガメシュはエンキドゥがはたと足を止めたのに気がついた。じき追い付くと彼にもその理由がわかった。前方で唐突に草木が途切れ、地面にぽっかりと暗い穴が開いていた。穴は楕円形で、大きさはギルガメシュが両腕を広げたよりもなお大きい。甲板を強引にぶち抜いたらしく、淵では草花が斜め上や水平方向に向けて生えていた。

ギルガメシュは穴の中を覗いた。下から昇ってくる空気はひやりと冷たい。竪穴は船室まで貫通しており、遥か下に明かりに照らされた通路の床と、そこを横切る小動物らしき影が見えた。穴の途中で横合いから突き出しているのは引きちぎられた泥の供給パイプらしい。断面が乾いた泥で塞がれていた。

「何か良からぬものが出てきたようです」

エンキドゥが辺りを見回して言った。穴の周囲には縄を引きずったような跡が無数に残っている。なにかしら巨大な物がのたうち、周囲に身体を打ち付けながら這い出てきた跡だった。

狂乱の跡は穴の反対側でより濃くなっていた。エンキドゥは痕跡をたどる。彼は行く手に何があるかをすでに知っていた。傾いだ幹。巨人の手が搔いたがごとく掘り返された地面。そして穴から少しばかり離れた木の根元に、死骸がもう一つ転がっていた。

毛並みはエンキドゥが背負っている獣と同じ。二匹は同種の一つがいだった。地面に倒れている方には頭と角がついているが、代わりに脇腹と足二本を根本から抉られている。この生物はかつて尾白鹿と呼ばれていた。今は力任せに放り捨てられ、細かくひび割れた幹の下で物言わぬ死体と化している。

「それで」後から追い付いたギルガメシュが言った。顔つきはひどく険しい。「この種はどうなる」

「この後はありません。船に退避した最後のつがいが死に絶えました。一度再来を果たした種の複製は不可能です」

「絶滅か」そうつぶやいた後でギルガメシュは長い息を吐いた。「これではなんのために船に乗せたのやら」

「どうかお気を落とされませんよう」

ギルガメシュは手近な木の根に腰かけた。エンキドゥは背負っていた首のない死骸を降ろし、落ちている死骸の隣に並べた。

「で、これをやったのは何だ」

「わかりません。調べないことには」

「そうか」ギルガメシュはそばに落ちていた枝を拾い上げた。そして軽く振って見せると、すぐに放り出した。「……わかった。急かさないからゆっくり調べてくれ」

「ありがとうございます」

エンキドゥが死骸を検分するあいだ、ギルガメシュは傍らでじっと座っていた。辺りにはどこからともなく虫の音が響き、時折離れたところで鳥や小さな動物が駆け回るのが聞こえる。視線を落とすとそこには色とりどりの花が咲いている。同じ花が三つとしてないのだから当然のことだ。

ギルガメシュは失われた種を思った。そして人類の寝ずの番たる自分の役割を思った。途絶えた種が水が引いた後の地上に戻ることはない。原因を突き止めることができなければ、失われる種はこの後も増え続けるかもしれない。自分にそれができるだろうか? 船と繋がっている動物たちと違い、彼には怪我を癒すことすらできない。

物思いに耽るギルガメシュにいつしか眠気が忍び寄っていた。彼は項垂れたまま目を閉じた。すると周囲に人の気配がし始めた。茂みの陰で声を潜め、何事かこの状況について話し合っているのが聞くともなく聞こえてくる。『わが王』だとか『深淵を見し人』だとか言われているのが自分のことで、『召使い』というのはエンキドゥのことだとギルガメシュは直感した。

やがて人垣から一人の女が進み出で、草を踏みしだきながらギルガメシュのそばへ歩いてきた。ギルガメシュの俯いた視界には、サンダル履きの小さな足の爪が見えている。頭上から女の声が聞こえた。

「――わが王。落ち着いたら我々にも状況をお知らせくださいね」

ギルガメシュは眠りから醒めた。顔を上げると、そこには女の姿はなかった。エンキドゥは眠りにつく前と変わらず辺りの物を調べて回っている。ギルガメシュは横顔に射す西日のまぶしさに目を細めた。ほんの束の間まどろんだつもりが日が暮れかけていた。

彼は立ち上がってあたりを見回した。周囲に人の気配はなかった。頭がはっきりしてくると、眠っている間に見た物の印象が次第に薄れ始めた。ギルガメシュは悠々と伸びをした。そこでふと目にしたものに、彼は違和感を覚えた。

「エンキドゥ」ギルガメシュはそばにある一本の木を指差した。逆光で黒く染まった幹の只中で、何かが大きな瘤を作っていた。「あれを」

エンキドゥはギルガメシュの差す方を見てしばし逡巡した。

「木の一部ではありませんね。猿の一種ではないでしょうか」

「ああ、やはり。再来後の樹木はああいう瘤のある幹になるまいね」

ギルガメシュは木の前へ歩み寄った。手で日さしを作り、頭上に向けて目を凝らす。エンキドゥはなおも話を続ける。

「位置情報からIDが取得できました。あれは西猩々(ゴリラ)という猿の仲間です。猩々をご存じですか?」

「猩々か。わかった、ちょっとこちらへ来て見てくれ」

二人の目前で猩々は木の幹に埋まっていた。まるで元々瘤だったものを彫り上げたレリーフのように、樹皮から頭部と片手の指先だけが突き出している。外に出た部位は微動だにしない。

「これは何がどうなっているんだ」

「再来の際に事故が起きたのでしょう」

エンキドゥのあっけらかんとした答えにギルガメシュはやや困惑した。風がさやさやと周囲の草木を揺らすと、猩々の顔を覆う毛もわずかにそれに合わせて揺れていた。

「前にもこんなことがあったのか?」

「ええ。怪我を治す際に生き物同士が密集しているとこのように一体化してしまうのです。西猩々とこの木はそもそも再来のタイミングで二種同時にこの場所に出現したものと思われます。船は狭いので」

エンキドゥの話す間にギルガメシュは木の裏に回った。幹の裏側からは猩々の足と尻の先がはみ出ていた。中でどんな姿勢になっているのか想像もつかなかったが、そもそも木と同時に生まれた以上胴に当たる部分が始めから存在していないとも言える。

「分離させますか」

「できるのか」ギルガメシュは木を一周してエンキドゥの隣に戻った。

「強引に生体を変化させることになるので、実行の前に王の許可が必要となります」

「許可する。今後似たような生物同士の合成を解く操作はどれも許可するから、自己判断で行うように」

「かしこまりました」エンキドゥは猩々と一体化した樹木に手を当てた。ギルガメシュは地面の下にある配管がゴボゴボと音を立てるのを聞いた。ややあって猩々の頭が生えている、その継ぎ目から黄土色をした軟泥があふれ出す。口と鼻、目からも同様に泥があふれた。生命の素が木の根を伝い、幹の中でこの獣の身体を形づくっている。ギルガメシュは猩々のまぶたがピクリと動くのを見た。

やがてサナギから蝶が生まれるように、物語の挿絵が現実に変わるように、ゴリラが木の幹から押し出されてきた。裏側の足と尻が抜けた穴は順次樹皮に変化した泥が塞いでいる。未だ身体の半分ほどが木の幹に埋まったままだが、獣はいつしか上半身のコントロールを取り戻していた。前に伸ばした腕の先で手を握り、開く。泥の噴出のとまった鼻をひくつかせ、目を盛んにしばたかせる。生まれる。生まれている。

遂には幹から吐き出された大量の泥と共に、完成した成獣の猩々もまた地面に落下した。猩々が埋まっていた位置はやや地面から離れていたが、泥がクッションの代わりとなって彼の身体を受け止めた。

「やあ」地面の上で身を丸めたまま動かずにいる猩々の前で、ギルガメシュが跪いて呼びかけた。「おはよう。起こして済まない」

今まで手を触れていた幹の補修が完了したとみるやエンキドゥは身を翻し、猩々の背後に回った。ギルガメシュの身を危険に曝さないためだ。

「船に乗せる前に君たちには楽園まで送り届けると約束したが、申し訳ないことにここはまだ船の上だ。手違いがあって、誰もかれも船の上で産まれてしまった」

ギルガメシュは怯えるように見返してくる猩々の目を見て言った。

「だが約束しよう。私とエンキドゥが必ず君たちをあるべき場所に送り届けると。そこには作り物でない大地があり、君の家族が暮らす密林がある。君たちは子々孫々に至るまでそこで暮らすんだよ」

ギルガメシュは両手を広げて見せた。その顔の上で西日が明々と燃えている。

「私はギルガメシュ。そのために人類の中でただ一人、三千年間眠りについていた男だ」

エンキドゥがおもむろに進み出て、背後から猩々の頭に手を置いた。猩々は身じろぎする代わりに、ギルガメシュに怯えたような視線を向けた。

「怖がらなくて良い。君が木になっている間、きっと何かを見たと思う。何を見たのか、それを私たちに教えてくれ」

ギルガメシュは笑みを浮かべた。猩々の目がどろりと虚空に沈んだ。エンキドゥが獣の偽脳(プシュケ)にアクセスを始めた。

「エンキドゥ、彼は何を見た」

「お待ちを――ああ、確かにこの猩々は見ています。頭部が半分幹になっていたので寝ていなかったようだ。代わりに少し暗いです。元々目が闇夜に向いていないので」

「構わない。何が見えるか私にも教えてくれ」

「承知しました」エンキドゥが立ち上がって前に進むと、頭の上に手を置かれた猩々もまた一人でに歩き出した。猩々はエンキドゥを先導するかのごとく前方を進み、木立の中のとある地点で止まった。「牝鹿が殺されたはこのあたりです。元々雄と一緒に藪の中にいたのが、藪で襲われたのでここまで逃げてきたようです」

エンキドゥは猩々の記憶を通して得た情報を淡々と述べる。ギルガメシュはその隣で険しい顔で耳を傾けている。

「やったのは――動物です。映像が暗いので何かまではわかりません。紡錘形に近い体型しています。短い蛇のようですが、終端が二つに別れている。海獣に特有の外見ですね」

「海獣? イルカやシャチか」

「あるいはセイウチかもしれません」エンキドゥは獣の死骸の並んで置かれている方を指差した。「相応しい形容はありません。仮にその動物を𒄩(さかな)と呼ぶことにします。𒄩は尾白鹿を咥えて放り投げた。尾白鹿は木にぶつかって偽脳が潰れ、死んだ。場所も時刻も船との通信途絶と一致しています」

ギルガメシュは牝鹿が死ぬまでの一部始終を思い浮かべた。彼女は追ってくる何かから逃れるために闇の中をひた走った。きっと何が起こっているのかすら理解できなかったことだろう。この船の上で産まれてからというもの、命の危険に晒されたことなど一度もなかったのだから。

「𒄩とは何者だ」

「わかりません」エンキドゥはきっぱりと言って、胴に斜めにかけた帯から何か石のようなものを取り出した。石は灰白色で、円錐を弓なりに歪めたような形をしていた。大きさはエンキドゥの掌に収まらないほど大きい。

「𒄩の顎から抜けた歯です。近くの木の幹に刺さっていたのを見つけました。尾白鹿を追いかけている最中に近くのものに手あたり次第噛みついたようです。こうした形状の歯を持ったいかなる生物も私は知りません。まして船に乗せた動物のものではない」

「それじゃあなんだ。何かが外から船に乗り込んで来たのか?」

「船内を調べないことには何も」エンキドゥは手に持った牙を再び帯に差した。「だがどこへ行ったかはわかります。猩々に案内させましょう」

エンキドゥが踵を返すと、猩々もまた頭に手を置かれたまま来た道を戻り始めた。ギルガメシュは唯々諾々とエンキドゥに従う猩々を怪訝な目で眺めている。

「体が木になっていたとは言え感覚は生きていました。結果的にそれが我々にとっては幸運だった。この猩々は𒄩の行き先を耳で捉えています」

「待った」ギルガメシュは遠ざかっていく背に向けて声をかけた。エンキドゥはひと際濃い茂みに分け入っていく寸前でギルガメシュの方に向き直った。「この先に𒄩がいる。動物は連れていけないだろう」

「ではいかがしましょう」

「解放してくれ」

エンキドゥは黙ったまま足元に蹲る猩々を見つめた。ギルガメシュは相手が何も答えないので少し不安になったが、ややあって猩々の背がぴくりと動いた。そして何やら覚束ない様子で辺りを見回すと、地面に拳をつくのをやめてその場で直立した。猩々の体長はエンキドゥよりも頭一つ分は高い。

「エンキドゥ」

危険を感じたギルガメシュが呼びかけたのと、エンキドゥが猩々に薙ぎ倒されたのはほぼ同時だった。金具のぶつかる盛大な音を立てて背中から倒れたエンキドゥを尻目に、猩々は近くに生えている木に飛び移ると、そのままするすると幹を登って葉叢の中に去った。

ギルガメシュはエンキドゥの元に駆け寄った。

「平気か」

「ええ」エンキドゥは身体を木の葉や草まみれにして立ち上がる。身体のどこにも傷がついていないのを見てギルガメシュは安堵した。

「動物は相手を傷つけないはずでは?」

「おっしゃる通り。今のは腕を振りかざしただけです。攻撃の意思がなかった」エンキドゥは体にまとわりつく草花を払い、今しがた猩々が登って行った樹上を見上げた。「あそこから動きませんね。木の感覚が抜けないのかもしれません」

「それは……どうなんだ」隣でギルガメシュも樹上を見上げた。猩々は木の半ばに取り付いたまま微動だにしない。五体が揃っている分さすがに木の瘤のようには見えないが、それでも猿に見えるかと言えば微妙なところだ。

「直に本来の習性を取り戻しますよ」エンキドゥは見上げるのをやめて歩き出した。「こちらです。すでに場所は割り出しました」

次第にギルガメシュにも行く手に何があるのかがわかってきた。木々の合間を縫って進む先からは流れる水の音が聞こえ始めていた。木立を抜けると一帯が小石の転がる川原になっていて、その先にさして深さのない川が流れていた。

「船の甲板にしては立派な川だ」ギルガメシュがぽつりと言った。

「食事をせずとも習性で水を飲みに来る動物がいます。それから水生の動物もここへ来ます」

ギルガメシュは川の中に踏み込んだ。川底は泥状になっていて、踏み出すたびに革靴を履いた足がずぶりと沈んだ。ちょうど川幅の中央まで来た辺りで向きを変えて、下流の方へ視線を向けた。川は少し先で右手に大きく曲がり、木立のただ中へ消えている。

「猩々が𒄩の水に入る音を聞いています。そこからまた陸へ上がった形跡がないので、泳いでどこかへ向かったようです」

「どこへ続いているんだ?」

「どこへでも。甲板を一周して船室へ続いています」

川の中からはこれまで木々に阻まれていた空が見えた。ちょうど出始めた星の光をゆるやかに流れる水が照り返している。ギルガメシュは水を蹴って川原に戻った。冷たい水に晒されていた足首がひりひりと痛んだ。夜が始まろうとしている。

「仮にまた別の生き物が殺されたらどうなる」ギルガメシュがぽつりと言った。

「偽脳の通信が途切れた場合には、私に緊急信号(アラート)が入ります」エンキドゥはうっそりと言った。「……それと通信が途絶した位置で𒄩の居場所がわかるかと」

「だろうな。そうさせないのが私の役割だが」

ギルガメシュは今しがた自分が歩いてきた木立の方を見た。木陰が織りなす夜の闇はほんの数歩先も見通せないほど深い。背後が川のせせらぎでにぎやかな分、物音ひとつしない目前の闇が一層踏み込みがたく思われた。

もはや船上を探索できる時間は過ぎた。それでも荷物を背負いなおし、ギルガメシュは川の下流へ向けて歩き始めた。こうしている間にも船上の生き物が絶滅に追いやらているかもしれない。立ち止まっている暇などなかった。

「お待ちください」背後でエンキドゥが言った。「もうすっかり日が暮れてしまいました。王は船室へと戻って、今日はもうお休みください。私が𒄩を追います」

ギルガメシュは立ち止まり、エンキドゥの方を向いてほんの少しばつの悪そうな顔をした。彼が一人で行ってくれるというなら、申し出を断る理由はあまりない。闇の中で転べば自分は骨を折るかもしれない。そうなれば今後に支障を来すのは確実だ。

「わかった」逡巡のあげくにギルガメシュはとうとう折れた。何となく落ち着かない様子で河川敷を歩き回り、結局エンキドゥのそばまで言ってひんやりとした肩に手を置いた。

「一つ提案がある」

「何でしょう」

「堅苦しい言葉遣いはやめにしよう」ギルガメシュは言った後でエンキドゥの反応をうかがった。エンキドゥは変わらず無表情だが、ギルガメシュは相手が返答に困っていると受け取って話し続けた。「今日一日で思い知った。私一人で事態を収拾するのは不可能だ」

「そう自信を失わずに。もしもの時は私がついております」

「その通り。この任務は二人でないと成し遂げられない。だから私たちは対等でなきゃならないんだよ。君は私に遠慮しているようではいけないし、私からも腹蔵なく話をしないとダメだ」

いつしかギルガメシュの話には熱が入り始めた。先ほどからエンキドゥの顔の前をギルガメシュの両の手が行ったり来たりしている。

「君はそんな……そう、召使のような態度をとるべきじゃない。だから、まずは形から始める。言葉遣いを直してくれ。気安い口調でいい。友達に話しかけるように」大仰に振り回されていたギルガメシュの手は、エンキドゥの肩の上でようやく落ち着いた。「わかったか?」

「わかった」エンキドゥが言った。

「よし。それでは私は船室に戻る。船室はどっちだ?」

エンキドゥは川原の一角までのそのそ歩いていくと、身を屈めて夕闇のためにギルガメシュの目にはとっくに見えなくなっていた何かを引き起こした。見ればそれはトンネルの蓋で、エンキドゥが体をずらした後には地面にくり抜いたような丸い穴が開いていた。

ギルガメシュがそばまで行って穴を覗くと、遥か下まで梯子が伸びていた。途中にぽつぽつと明かりが灯っていて、日の暮れた甲板よりもトンネルの中の方がよほど明るい。ギルガメシュは梯子に足をかけた。彼は自分が先ほどからひどく眠気を覚えていることに気がついた。

「おやすみなさい」

降りていくギルガメシュにエンキドゥが声をかけた。

「ああ、そうだ」首から上だけを穴から出したギルガメシュが言った。「さっき私が自分で言ったことだ。現時点で𒄩についての私の率直な意見を言わせてくれ」

エンキドゥはマンホールの蓋を閉めようとする手を止めてギルガメシュの方を見た。穴の中から射す光がその顔をぼんやりと照らしている。

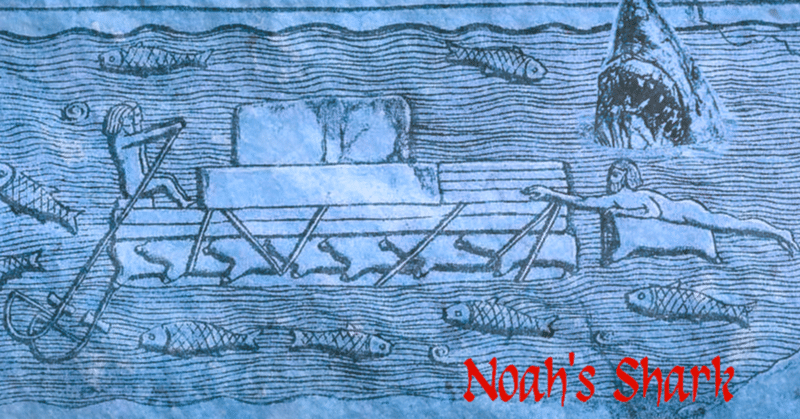

「襲撃者の正体は恐らく鮫だ」

「サメ?」

「そうだ。エンキドゥ、君は魚の情報を持っていないから知らないだろう……私は眠りにつく前に、鮫について図鑑で読んだことがある。大型の肉食魚で、鋭利な牙を持っているんだ。海の食物連鎖の頂点にいる存在だよ。間違いない。用心してかからなくては……おやすみ」

ギルガメシュは言うだけ言って一方的に話を打ち切った。際限なく湧いてくる眠気に耐えられそうもなかったからだ。彼はそのまま梯子を下っていった。ギルガメシュの姿が地上から見えなくなった頃合いを見計らって、エンキドゥがマンホールに上から蓋をした。

――わが王。よくぞ戻られました。

――地上の様子はどうでしたか。

――船の上で何があったのか、我々にもお聞かせください。

ギルガメシュは賢者の間へと悠々と歩を進める。もはやその服装は簡素なジャケットとボトムスではない。布をゆったりと身体に巻き付けた祭祀服だった。一歩踏み出すごとに至る所で垂れた黄金色の飾り紐が揺れる。肩に巻いた羊の毛皮は、彼が船上で支配下に置くあらゆる獣たちとの調和の象徴だ。

彼の行く手では地上のありし頃賢者と謳われた十名の識者と、いずれも有能さを以て知られたその補佐たちが彼の到来を待ちわびていた。その全員が座席から立ち上がってギルガメシュに敬意を示している。周囲にはすり鉢状の観覧席が全方位無限遠に至るまで続く。旧世界の三千万の人類がそこから彼らの会話を見守っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?