Road To H3 その3:HⅠ→H3へ

2月17日10時半ごろにH3が打ち上がる予定でしたが、うまく着火が出来ずに、投稿時点ではその調査中のステータスです。

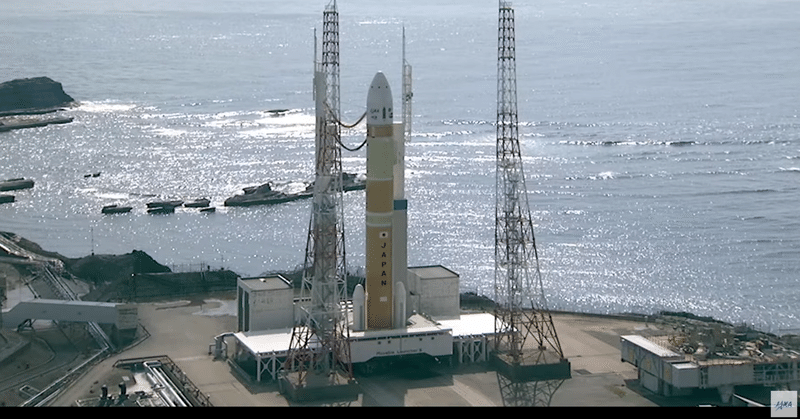

※タイトル画像はJAXA 公式YoutubeチャンネルでのLIVE配信から

投稿後には復活して打ちあがっていたらうれしいのですが、一旦は今回の中身に入ります。

前回、H(液体水素燃料)系ロケットの誕生までを紹介したので、今回はH3までの経緯を触れたいと思います。

HⅠは第2段ロケットを国産に代えましたが、HⅡではいよいよ第1段ロケットも国産に切り替わります。これで純国産ロケットの完成です。

ところで、前々回に糸川英夫が発射場に鹿児島県の東南に位置する内之倉を選んだ話をしましたが、より大型なロケットはそれよりやや南の離島「種子島」で発射されています。

一般的にロケットの打ち上げで有利と言われる主な点は、下記のとおりです。

1.周囲、特に東側が安全(西から東の自転も生かせるから)

2.緯度が低い(一番自転速度が速い、つまり自転の力を借りれる)

日本列島には、種子島よりも低緯度に沖縄列島や小笠原諸島がありますが、発射場検討当時1960年代後半には、戦後日本への返還前(か直後)だったため見送られました。

HⅠ以降も基本的には種子島で発射され、今回のH3も同様です。

HⅡに話しを戻すと、1994年の初号機から打ち上げ成功は続いたものの、時代は急激な円高に突入し(プラザ合意と呼ばれる国家間の協調介入)、打ち上げコストが他国より高くなってしまいます。

そこで、HⅡを再設計してコストダウン(目標半額!)を目指して出来上がったのがHⅡAロケットです。

2013年に経産省がまとめたスライドに構造が載っているので引用します。

なかなか土地勘がないせいか、スリムにしてもいかに複雑な構造物なのかが感じられます・・・。

ともあれ、2001年の初号機打ち上げに成功します。

が、2003年にNASDA・宇宙科学研究所・航空宇宙技術研究所が統合してJAXAになった直後の3号機で、初のH2A打ち上げ失敗を経験します。

なかなか不安な船出でしたが、幸い以降は成功が続き、WikiによるとさらにバージョンアップしたHⅡBも含めて、55回中54回(98.2%)成功し、これは他国比較でも遜色ないようです。

そして、さらにそれを民間の知恵をいれてシンプルかつ安全に仕立てたのがH3です。HⅡ以来となるエンジンの大幅なリニューアルです。

それら背景にあるのは、産業面での国際競争力を高める狙いです。

なお、2022年の宇宙基本計画⼯程表にあるロードマップに従うと、HⅡAは2023年も稼働するようです。

今後H3の船出が始まっても、今までの功労者である「HⅡA」にも目を向けて「本当に長年おつかれさま」と言ってあげたい気持ちです。

まずは、次回のH3再チャレンジに期待しましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?