現実を疑う —左川ちかの詩「花」について—

今回は、詩人・左川ちかの詩「花」について見ていきます。

花 左川ちか

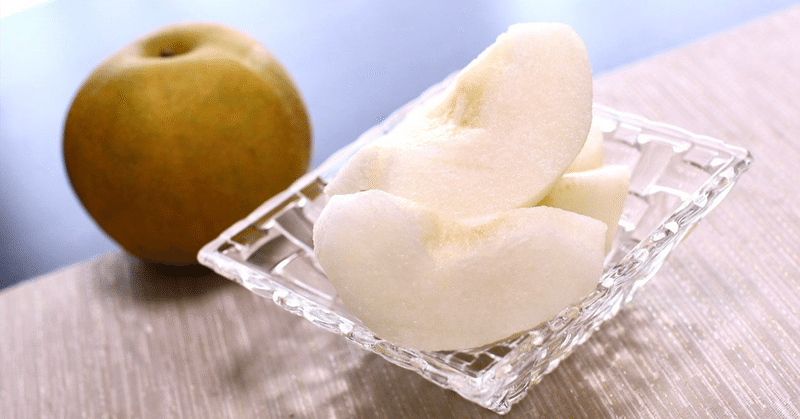

夢は切断された果実である

野原にはとび色の梨がころがつてゐる

パセリは皿の上に咲いてゐる

レグホンは時々指が六本に見える

卵をわると月が出る

この詩の冒頭には、「夢は切断された果実である/野原にはとび色の梨がころがつてゐる」という二行があります。二行目はともかく、一行目については、一見しただけでは、よく意味が分かりません。そこで、この冒頭の二行以外のところから、作品を読み進めた上で、また後ほど、この二行に戻りたいと思います。

さて、ではまず、この詩のタイトルについて考察したいと思います。「花」というタイトルですが、作中には、一見したところ、植物の花は登場しません。ですが、作品をよく読むと、花を想起させる表現があることが分かります。それは、「咲いてゐる」という表現です。

パセリは皿の上に咲いてゐる

とあり、ここで、植物の花に関連する「咲く」という動詞が登場しています。しかし、肝心の「咲いてゐる」ものは、花ではなく、植物の葉であるパセリです。この事実についてよく考えてみると、ここでは、パセリを映像として思い浮かべることが求められているのだと分かります。というのも、パセリの葉は、実は植物の葉らしくない形をしていて、まるで花のように見えるからです。そのため、ここでは、「パセリの葉が皿に飾られているが、それはまるで花のようだ」ということが言いたいのだと推測されます。このように、パセリの葉の見た目をイメージすることで、この一行の意味が分かるようになります。

さて、次に、

卵をわると月が出る

という一行について見てみます。ここで注意したいのは、この一行を、「卵を割っていると、夜になり、空に月が出た」という意味に受け取ってしまわないようにすることです。そうではなくて、ここでは、卵を割って、中から現れ出た黄身が、月に喩えられているのだと考えられます。たしかに、卵の黄身は、満月のように見えます。ここでも、パセリの例と同じように、卵の黄身というものを、視覚的にイメージすることが求められています。

このように、この作品では、パセリは花に、卵の黄身は月に、それぞれ喩えられているのでした。これらの喩えは、全て、「本当はAであると分かっているけれど、Bに見えてしまう」というパターンであると言えます。そのようなパターンは、

レグホンは時々指が六本に見える

にも当てはまります。レグホンというのは鶏のことで、本来ならば指は四本です。しかし、それが何かの加減で、六本に見えてしまうという事柄が、ここで語られていることです。

今、これらの例について、「本当はAであると分かっているけれど、Bに見えてしまう」というパターンであると指摘しました。ここで、考えを少し飛躍させると、このパターンは、「Bの正体は実はAである」というパターンに言い換えられるということが言えると思います。花に見えたものの正体は、実はパセリの葉であり、月に見えたものの正体は、実は卵の黄身でした。そして、六本あるように見えたレグホンの指は、実は四本だったのです。だから、これらは全て、「Bの正体は実はAである」を踏襲していると言えるでしょう。

この「Bの正体は実はAである」というパターンを踏まえた上で、冒頭の二行に戻りましょう。

夢は切断された果実である

野原にはとび色の梨がころがつてゐる

一行目の、「夢は切断された果実である」というのは、先にも触れた通り、意味不明な文章に感じられます。しかし、二行目の「野原にはとび色の梨がころがつてゐる」という文を見ると、一行目の「果実」と二行目の「梨」に、意味の繋がりがあることが分かります。つまり、この「切断された果実」の「果実」は、梨なのではないかと推測されるのです。その上で、梨が野原に転がっている、という、二行目で描かれている事象は、現実のこととして提示されています。そうすると、一行目の「切断された果実」も、現実に、語り手の目の前に存在しているものであると考えられるのです。語り手は、切断された梨を目の前にして、「夢は切断された果実である」と考えているわけです。これは一体どのような意味でしょうか。

それについては、先に触れた、「パセリ」、「卵の黄身」、「レグホンの指」の例を踏まえれば、分かります。これらの例は、全て、「Bの正体は実はAである」というパターンを踏まえたものでした。

ここで、パセリの例が、「パセリは花のように見える」という文章に還元され、卵の黄身の例が、「卵の黄身は月のように見える」という文章に還元されることを想起して下さい。そうすると、「夢は切断された果実である」という表現も、「夢は切断された果実のように見える」という文章に還元されると推測されます。そうすると、この「夢は切断された果実のように見える」は、「本当はAであると分かっているけれど、Bに見えてしまう」というパターン、言い換えれば、「Bの正体はAである」というパターンに当てはめられると言えます。具体的には、Aには「夢」、Bには「切断された果実」が代入され、「切断された果実の正体は夢である」という文章になります。

このような文章が完成した時、注意していただきたいのは、「夢」という単語の使われ方です。「切断された果実の正体は夢である」というのは、「切断された果実は、実は現実に属するものではなくて、自分の夢の中に登場したものにすぎなかった」という意味ではありません。そうではなくて、「切断された果実というものは、果実の姿を取ってはいるが、実は果実ではなくて、その正体は<夢>という抽象概念である」という意味です。「果実の正体が実は<夢>という抽象概念である」という考えは、何のことだかまるで分かりません。しかし、ここで重要なのは、語り手が、切断された果実を前にして、それが果実であるという現実を疑っている点です。この語り手は、私たちが現実であると信じているものを、疑っているのです。

この、「現実を疑う」という事柄が、この詩のテーマであるとすれば、切断された果実の正体が、実は抽象概念の<夢>であるとされるのも理解できます。果実の正体を、仮に具象の物体であると設定してしまうと、語り手は科学上の新説を提示することになってしまいます。例えば、切断された果実の正体として、<太陽>などの具象の物を設定してしまうと、果実がなぜ太陽なのか、 そのわけを科学的に説明しなければならなくなります。語り手がこの詩で成し遂げたいのは、形而上学的な思索なので、あえて抽象概念である<夢>を、切断された果実の正体として設定したのでしょう。

いずれにせよ、この詩の語り手は、自分の目の前にある現実を疑っています。そのような語り手の姿勢により、この作品は詩へと昇華しているのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?