目をつむって生きている私たち —谷川俊太郎の詩「はな」について—

今回は、詩人・谷川俊太郎の「はな」という詩について見ていきます。

はな 谷川俊太郎

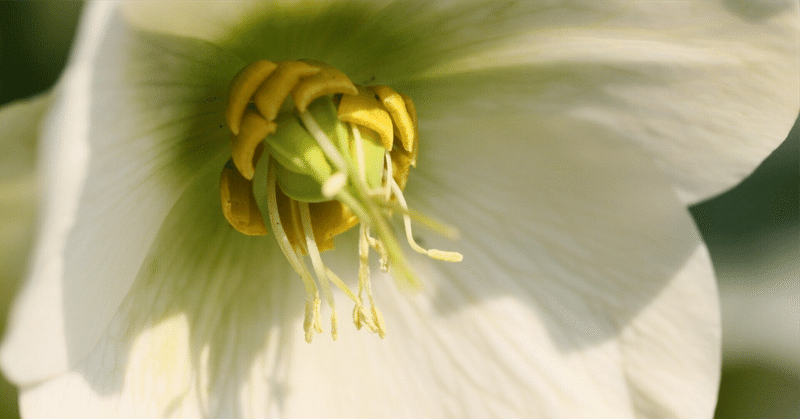

はなびらはさわるとひんやりしめっている

いろがなかからしみだしてくるみたい

はなをのぞきこむとふかいたにのようだ

そのまんなかから けがはえている

うすきみわるいことをしゃべりだしそう

はなをみているとどうしていいかわからない

はなびらをくちにいれてかむと

かすかにすっぱくてあたまがからっぽになる

せんせいははなのなまえをおぼえろという

だけどわたしはおぼえたくない

のはらのまんなかにわたしはたっていて

たってるほかなにもしたくない

はだしのあしのうらがちくちくする

おでこのところまでおひさまがきている

くうきのおととにおいとあじがする

にんげんはなにかをしなくてはいけないのか

はなはたださいているだけなのに

それだけでいきているのに

作中には、「せんせい」という言葉が登場していること、また、作品全体が平仮名で綴られていることから、この詩の語り手は子供であると考えられます。そして、「わたし」という一人称から、その子供は女の子なのではないかと推測されます。

さて、この作品は、その前半部分と後半部分で、異なるテーマについて書かれているように、一見、思えます。前半は、語り手の少女が「はな」(花)を観察する様子について、後半は、「人間は何かをしないと生きていけない」という人間批判について、それぞれ書かれているように感じられます。このため、前半と後半では、テーマが異なっているように考えてしまいがちですが、実は、この二つのパートは、同じ一つのテーマを描いているのです。その「一つのテーマ」というのは、語り手の少女が、自分の感覚を使って、「はな」とは一体何であるのかを探ろうとする、というものです。ここで、作品の後半部分について、見てみましょう。

せんせいははなのなまえをおぼえろという

だけどわたしはおぼえたくない

のはらのまんなかにわたしはたっていて

たってるほかなにもしたくない

はだしのあしのうらがちくちくする

おでこのところまでおひさまがきている

くうきのおととにおいとあじがする

にんげんはなにかをしなくてはいけないのか

はなはたださいているだけなのに

それだけでいきているのに

この後半部分の中で、語り手は、「たってるほかなにもしたくない」と言っています。なぜ、彼女は、「なにもしたくない」と思ったのでしょうか。それについては、「のはら」に咲いている「はな」の姿を想像してみると分かります。地面から茎を伸ばして咲いている、「のはら」の「はな」というものは、人間の立ち姿のように見えます。いや、反対に、人間の立ち姿というものは、どことなく、植物に似ていると言えます。ここで、語り手は、「たってるほかなにもし(ない)」ことで、「はな」になりきろうとしたのではないでしょうか。「はな」は、立って、咲いている以外には何もしない生き物です。それになりきるためには、語り手も、立っている以外には何もしない必要があります。そのため、語り手は、「のはら」の真ん中に立って、何もしないでいたのでした。そのことによって、語り手は、ある一つの真実を掴みます。それは、「人間は何かをしないと生きていけないけれど、<はな>は何もしなくても生きていける」という真実です。

このように、語り手は、作品後半部分で、「はな」になりきることによって、一つの真実を掴みます。そのように、「はな」に何らかのアプローチをすることで、「はな」の本当の姿を掴もうという姿勢は、作品の前半部分にも顕れています。

はなびらはさわるとひんやりしめっている

いろがなかからしみだしてくるみたい

はなをのぞきこむとふかいたにのようだ

そのまんなかから けがはえている

うすきみわるいことをしゃべりだしそう

はなをみているとどうしていいかわからない

はなびらをくちにいれてかむと

かすかにすっぱくてあたまがからっぽになる

ここで、語り手は、「はな」に触ったり、覗き込んだり、見たり、口に入れて嚙んだりしています。その結果、花びらがひんやり湿っていることや、色が中から染み出して来そうなこと、また、深い谷のようであることや、谷の真ん中から毛が生えていて、薄気味悪いことを喋り出しそうなこと、さらには、見ているとどうしていいか分からない気持ちになりそうなことや、花びらを嚙むとかすかに酸っぱくて頭が空っぽになる、ということに気づいています。これらの語り手の行動は全て、「はな」に対して、何らかのアプローチをすることによって、「はな」にまつわる真実を掴み取っている、というパターンに還元されます。そして、「はな」になりきることによって、「はな」は何もしなくても生きていけると気づいた、という作品後半の内容も、このパターンに当てはまると言えるのです。ということは、この詩はその全体で、語り手が、「はな」に対して様々なアプローチを試み、その度に「はな」に関する新たな発見をする、という内容を表現していることが分かります。語り手は、「はな」に対してたくさんの発見をしていますが、それらの発見を全て合わせると、「はな」というものの、「危険な魅力を放つ、畏れるべきもの」という特徴が顕れます。なぜなら、作品前半の内容からは、「はな」が不気味な存在でありながらも、強く語り手を惹きつける様子が読み取れますし、後半の内容からは、「はな」の偉大さが読み取れます。これらを合わせると、「はな」について、「危険な魅力を放っていて、かつ、畏敬の対象になる性質を持つもの」と、その特徴を言い表すことができます。

このような、語り手の「はな」に対する理解は、私たち普通の人間のそれとは、大幅に異なっています。私たちは、「はな」について、「可愛らしく、めでるべきもの」として考えている上に、人間より下位の存在として見なしています。語り手の「はな」への理解は、私たちのそれとは、正反対とも言えるものです。だから、「はな」に対して独特の理解をする語り手は、私たちの中にあって、異質な存在であると言えます。

しかし、語り手の主張する「はな」の真の姿が、異質に思えるのは、私たちが、「はな」に対して、「これは自分たちよりも下位にあり、かつ、めでるべきものだ」と決めつけているからではないでしょうか。作品をよく読むと、語り手の「はな」にまつわる主張は、どれも的を射ているものであると言うことができます。花びらというものは、ひんやり湿っていて、その色は中から染み出してきそうです。また、「はな」を覗き込むと、深い谷のようでもあり、谷の真ん中から毛が生えていて、薄気味悪いことを喋り出しそうに見えます。「見ているとどうしていいか分からない気持ちになりそう」とか、「花びらを嚙むとかすかに酸っぱくて頭が空っぽになる」という表現については、やや大げさだと思う人もいるかもしれません。しかし、それは、私たちが、「はな」というものがそんな印象を感じさせるはずがない、と思い込んでいるから、大げさだと思うだけではないでしょうか。感覚を研ぎ澄ませれば、そのような印象が湧き起こるのだろうと考えられます。

さらに、「人間は何かをしないと生きていけないけれど、<はな>は何もしなくても生きていける」という主張には、語り手の鋭さがよく顕れています。普通の人が、「人間は何でもできるが、<はな>は何もできない」と考えるのに対し、語り手はその逆を考えています。人間の「何でもできる」という特徴は、「何かをしないと生きていけない」ということに言い換えられ、「はな」の「何もできない」という特徴は、「何もしなくても生きていける」ということに言い換えられるのです。

このように、語り手は、自らの感覚を研ぎ澄ませて、「はな」の本当の姿を捉えることに成功しています。そのようなことが可能なのは、一体なぜでしょうか。

私たちは、普段、自分は物事をよく見ていると思っています。もちろん、ここで言う「見る」というのは、目で見ることに限らず、物事を認識する、の意味です。ともあれ、私たちは自分には物事がよく見えていると思っていますが、それは実は、常識に囚われながら、ものを見ているだけにすぎないのです。それに対し、この語り手は、常識に囚われずに、しっかりと物事を見つめている。そのことが、この人物に、「はな」の真の姿を捉えることを可能にしたのです。喩えて言うと、私たちが、目をつむって生きているのに対し、この人物は、しっかりと目を見開いて生きているのだ、ということです。

この詩そのものの内容は、ほとんど、「はな」についての話だけに限定されていますが、この詩の語り手は、どんな事柄についても、目を見開いて、見つめることができるはずです。「目を見開いて生きている」という点が、この詩の語り手の特徴であると言えます。そのような語り手の立場からしてみれば、私たちのことは、目をつむって生きている存在のように思えることでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?