是枝監督作品 必見5選

是枝裕和(これえだひろかず)

日本の映画監督。

主な監督作品に、『誰も知らない』、『そして父になる』、『三度目の殺人』、『万引き家族』などがある。

国内だけでなく海外でも高く評価され、カンヌ国際映画祭最高賞をはじめとした多くの賞を受賞している。

是枝裕和

[生年月日]

1962年6月6日(60歳)

[出身]

東京都練馬区

[職業]

映画監督、テレビドキュメンタリー演出家

[監督作品(長編映画)]

1995 : 『幻の光』

1999 : 『ワンダフルライフ』

2001 : 『DISTANCE』

2004 : 『誰も知らない』

2006 : 『花よりもなほ』

2008 : 『歩いても歩いても』、『大丈夫であるようにーCocco終らない旅ー』

2009 : 『空気人形』

2011 : 『奇跡』

2013 : 『そして父になる』

2015 : 『海街diary』

2016 : 『海よりもまだ深く』

2017 : 『三度目の殺人』

2018 : 『万引き家族』

2019 : 『真実』

2022 : 『ベイビーブローカー』

2023 : 『怪物』

[略歴]

映画好きであった母親の影響で、幼い頃から池袋の映画館にて様々な映画を鑑賞する。TVドラマも好きで、ウルトラマンシリーズや萩原健一主演の作品に熱中していた。

物書きになろうと早稲田大学第一文学部に進学したが、入学してすぐ、フェデリコ・フェリーニの映画に衝撃を受け、大学よりも映画館に足を運ぶようになる。授業に顔を出さなかったため、四年時には単位が足らず、留年する。この時、母親から学費を出す代わりに教職免許を取るよう命令されたため、仕方なく授業をとったが、教育実習先で学校側と揉め、始末書を書くことになる。

大学卒業後、番組制作会社テレビマンユニオンに入社し、『アメリカ横断ウルトラクイズ』や『日立 世界・ふしぎ発見!』のADとして働き始める。しかし、自分の個性を出したい気持ちが番組と合わず、二年目に会社と揉めて、三か月の出社拒否をする。テレビ業界の裏事情にうんざりした是枝だったが、どうしても撮りたいドキュメンタリー作品があったため、頭を下げて再び会社に戻る。その後も会社とのズレに悩みはしたが、28歳の時に企画したドキュメンタリー番組が成功し、テレビマンとして認められるようになる。

その後、32歳で念願の映画監督デビューを果たす。デビュー作の『幻の光』は、あまり納得のいかない作品だと語るも、海外の賞を受賞し、興行的にも成功を収める。

以降、日常の社会問題を取り上げた作品を次々と発表し、日本の映画監督として地歩を築き上げる。最近は、フランス映画や韓国映画を手がけ、海外進出も果たしている。

日本人であれば、「是枝裕和」の名前を一度は聞いたことがあるでしょう。今や国内に留まらず海外でも映画を制作している是枝監督は、日本を代表する世界的映画監督です。

社会問題を取り沙汰する是枝作品は、公開される度に話題になります。元々テレビマン時代にドキュメンタリー番組を制作していたこともあって、映画における社会問題の描かれ方は限りなくリアルで、懐旧的です。とことん日常に寄り添った設定と鋭い切り口は、観るものを入り込ませ、複雑な感情を呼び起こします。

出演者の自然体な演技も、是枝作品の大きな特徴です。是枝監督は演技指導において、制作者の考えを強制するのではなく、役者本来の持ち味が出てくるのを待つといいます。そうして役者自身を成長させながら、自らの脚本に役を落とし込むという演技哲学は、リアルを描く是枝作品の根底を支えています。

数々の話題作を生み出し続ける是枝監督。今回は、その中でも特に必見の5作を紹介します。

① 誰も知らない

『誰も知らない』(Nobody Knows)は、2004年に公開された、育児放棄問題をテーマにした日本映画です。子役の柳楽優弥がカンヌ国際映画祭最優秀主演男優賞を受賞するなど、国内外で数多の賞を獲得した作品でもあります。

本作は、1988年に発生した巣鴨子供置き去り事件を題材にしており、ネグレクトという言葉が広まるきっかけになりました。

実際の事件を忠実に再現した脚本ですが、次女のゆきが死んでしまうシーンは実際の事件と異なっており、映画では転落死となっていたのに対して、実際の事件は長男の友達から受けた暴行が死因でした。この摺り替えは、作品の世界観を損なわないための自然な変更であり、実際の育児放棄がどれだけ深刻な問題であるのか考えさせられる変更点でもあります。

「生きているのは、おとなだけですか。」というキャッチコピーがつけられた本作。是枝監督が描いた子供達の暮らしは、常にぎりぎりで、救いのないものでした。

万引きや公園の水を飲むことでひっそりと生き延びる子供たち。特に長男の明は最も複雑な思いを抱えており、その心苦しい葛藤は、観ていて痛いほど伝わってきました。

育児放棄問題の恐ろしいところは、「誰も知らない」という点です。問題が明るみになる頃には何らかの刑事事件が起きた後であり、本作のモデルになった巣鴨の育児放棄でも、母親はテレビのニュースを見るまで事件として取り沙汰されていることを知りませんでした。

一人っ子政策の行われていた中国では、政策に反して生まれた子供に戸籍を持たせることができませんでした。そのような戸籍を持たない子供は、黒孩子(へいはいず)と呼ばれています。政策はすでに廃止されていますが、未だに数千万から数億の黒孩子がいると推測されており、殆どの所在を把握できていないのが現状です。

映画『誰も知らない』は、この黒孩子問題が、中国だけの問題だとは限らないことを示しました。

誰にも知られずに生きていくことを余儀なくされる子供は、誰にも知られることなく生まれてしまうのです。

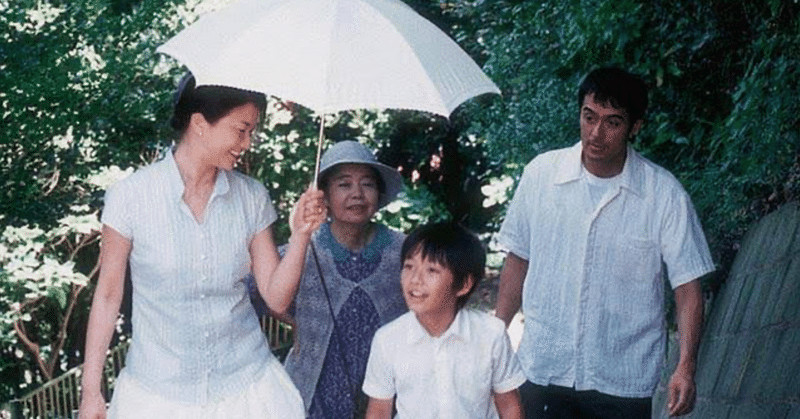

② 歩いても歩いても

『歩いても歩いても』(Still Walking)は、2008年に公開された、阿部寛主演の日本映画です。

どこにでもある普通の家庭を覗いているようなこの作品。何気ない光景の描き方と俳優陣の演技が自然すぎて、思わず見入ってしまいます。

特に、様々な事情と人間関係が絡まって流れる家族間の気まずい空気は、見ているこちらも息が詰まりました。

本作は、後に是枝作品にとって欠かせない存在となる女優、樹木希林が初めて出演した作品でもあります。この映画で共演を果たした阿部寛と彼女は、後の是枝作品『海よりもまだ深く』でも親子役を務めました。絶妙な距離感があまりにも自然である二人のやり取りは、本当の親子を見ているようです。

ちなみに、本作で夫婦役を務めている阿部寛と夏川結衣は、2006年に放送されたTVドラマ『結婚できない男』でも共演しています。両作の設定は異なっていながら、どことなく共通する部分もあって、見比べてみるととても面白いです。

登場人物の様々な思いが交錯するこの作品。それぞれの思いは、家族という関係だからこそ素直に伝えることができず、うまく言葉にできない微妙な感情が、気詰まりな空気をより難しくさせます。

そんな中、とし子(樹木希林)が黄色いモンシロチョウを追いかけるラストシーンはかなり印象的でした。「純平(亡くなった長男)が帰ってきた」と言いながらふらふらと追いかける彼女の姿はある種異様で、とし子が常に抱えてきた切ない感情を、一気に表出しているようでした。

タイトルの『歩いても歩いても』は、『ブルー・ライト・ヨコハマ』(いしだあゆみ)の中に登場するフレーズです。とし子(樹木希林)は思い出の曲としてこのレコードをかけ、何か思案しながら口遊みます。

「人生は、いつもちょっとだけ間に合わない」。いくら歳を重ね、歩いても、歩いても、本当に大切なことに気づく時は、決まって少しだけ、遅いのです...。

③ そして父になる

『そして父になる』(Like Father, Like Son)は、2013年に公開された、新生児取り違え問題をテーマにした日本映画です。本作も、カンヌ国際映画祭をはじめとした多くの賞を獲得しています。

「6年間育てた息子は、他人の子でした」というキャッチコピーと共に公開されたこの作品。実話である新生児取り違え事件を題材としており、倫理観に問いかける重い主題は、忽ち世間の話題を呼びました。

悪意のある看護師によって取り違えられた二人の子供。一人はエリート建築家の野々宮家(福山雅治・尾野真千子)に引き取られ、もう一人は群馬で小さな電気屋を営む斎木家(リリーフランキー・真木よう子)に引き取られます。

社会的な地位と子育てのやり方が正反対である二つの家庭は、互いの息子を見て、親子の絆と親権について頭を悩ませます。

少し誇張されたようにも感じる両家庭の対比ですが、是枝作品に出演する役者は子役含め皆演技が自然で、シリアスかつ繊細な設定でも、こちらが苦しくなってしまうほど入り込ませてくれます。

特に、子供の発する「パパ」という言葉の響きには、話の展開と共に、含まれる意味やその重みが変化していき、聞く度に胸が苦しくなりました。

一人の看護師が起こした取り違えにより、多くの葛藤や苛立ちを抱えることとなった良多(福山雅治)ですが、この取り違えは、必ずしも悪いことばかりではありませんでした。

「ミッション」と称して互いの息子を相手の家庭に泊まらせ、本当の父親の元へ帰らせようと画策した良多は、それを通じて、6年間育ててきた息子がそれまで抱えていた思いに気づきます。

子供への向き合い方を見直し、真の愛情が何なのか知ることができた良多は、皮肉にも取り違え事件を契機にして、「父になる」ことができたのでした。

④ 海街diary

『海街diary』(Our Little Sister)は、2015年に公開された日本映画です。吉田秋生による同タイトルの漫画を原作としており、漫画を読んだ是枝監督の希望によって撮影されました。

本作は、「家族を捨てた父が、のこしてくれた家族。」というキャッチフレーズの通り、亡くなった父の妾の子であるすず(広瀬すず)が、幸(綾瀬はるか)、佳乃(長澤まさみ)、千佳(夏帆)の三姉妹と鎌倉で共に生活をするお話です。

三人の姉は、それぞれ社会との接点で微妙な問題(主に仕事と男関係)を抱えながらも、強い絆のもと、一つ屋根の下で支え合いながら暮らしていました。幸によって引き取られた腹違いの妹すずは、姉に対しては少し他人行儀な態度をとりながらも、明るい性格からすぐに鎌倉の街に溶け込み、姉妹の絆を強めていきます。

この作品で主として描かれているのは、姉妹の快活で逞しい暮らしぶりと、家族に関する複雑な心境の動きです。

特に、常に明るく振る舞っていたすずが、酔って義母や父に対する鬱憤をぶちまけるシーンや、幸とともに登った山で、「おかあさんのバカ!」と叫ぶシーンは、本当に胸が締め付けられました。

大竹しのぶ、加瀬亮、リリーフランキー、堤真一、樹木希林、鈴木亮平など、豪華な俳優陣が出演する本作ですが、その中でも1番目立っていたのは、役者名と同名であるすず役を演じた広瀬すずです。

当時16歳だった広瀬は、あえて台本を読まず、ほぼアドリブの演技で臨んだらしく、コケたらアウトの撮影環境を、「今までで1番楽しい現場でした!」と笑って撮り終えたといいます。

その結果、何気ない日常の風景を描く是枝作品の中で、自然体ながらも鮮烈な印象を残しました。この作品を見た誰もが、広瀬すずはこの先大女優になると確信したでしょう。

ちなみに、広瀬は『三度目の殺人』にも出演しています。是枝監督作品の中でも少し毛色の違うサスペンス映画ですが、『海街diary』とはまた違ったシリアスな演技を見ることができます。

⑤ 万引き家族

『万引き家族』(Shoplifters)は、2018年に公開された日本映画です。

親の死亡届を出さずに年金を不正にもらい続けていたある家族の事件に着想を得て制作したこの作品。社会の底辺に暮らす家族を、児童虐待などの社会問題を混えて痛烈に描き出した映像は、公開とともに大きな話題となりました。

是枝監督が描いた、何らかの不正や犯罪に手を染めながらひっそりと暮らす家族の様子は、奇しくも翌年に公開された『パラサイト〜半地下の家族〜』に似ています。国内の経済格差を映し出した両作品は、その悲劇的な結末においても(描き方は違えど)、共通するものがあります。

しかし、『万引き家族』における「家族」の捉え方は、『パラサイト』とは少し異なります。

元々、『声に出して呼んで』というタイトルにする予定だった本作は、子供から「お父さん」「お母さん」と呼んでほしい主人公の思いが重点的に描かれていました。タイトルと脚本の一部を変更してからもこの視点は引き継がれており、「盗んだのは、絆でした」というキャッチコピーの通り、息子として描かれていた祥太が本当の子ではないことが、ラストシーンで明らかになります。

このシナリオは、経済的な問題で家庭を築くことが難しいと嘆くリアルを綴った痛切なメッセージとなっています。

本作は、2018年に永眠した樹木希林が出演する、最後の是枝監督作品となりました。

是枝ファミリーとしていくつもの作品を支えてきた樹木希林。彼女のいたずらっぽく安心させる演技は、私たちに多くの感動を与えてくれました。

数々の作品に残るその笑顔は、これからも多くの人を感動させ、安らかに見守り続けてくれるでしょう。

何気ない日常の幸せや日々のありがたみに気づかせてくれる是枝監督の映画。まだ見たことのない方は、ぜひ視聴することをおすすめします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?