嫌悪感が浮き彫りにするメッセージー帆高と須賀という二人の男ー/『天気の子』の感想

注:ネタバレがあります

「アレっ?」と思ったのが見終わった率直な感想だ。

帆高に共感はしづらく、猪突猛進に走っていく彼の姿に置いて行かれている。世界中(日本中、東京中)、全ての人に影響を与えてしまうような、「天気」という大きな存在と繋がる陽菜と、そんな彼女を自分のために引きずり下ろしてしまう帆高。けれど、その選択によって、東京(日本、世界)はずっと雨が降ったままになり、東京が沈んでしまう、東京を沈めてしまう―。

そこで終わりかと思った。そして、少しばかりそこで終わってほしいとも思った。

物語はさらに少しだけ続きがあり、そこからなんと「僕たちは、大丈夫だ」という、強く、しかし全く確証のない曖昧な言葉とその勢いと共に、ハッピーエンドとして終わる。

「えっ、終わり?、なんだろう、このモヤモヤは…。」

ボーイミーツガール、そしてハッピーエンド。新海誠監督の映画として、新たに勢いのある主人公像だったのは理解できた。しかし、観終わったあとに非常にモヤモヤした。後から考えてみると、このモヤモヤこそがこの作品の狙いなのではないかと思う。

「共感」の鍵を握る二人の男

少し、モヤモヤについて考えてみたい。

帆高と須賀。この二人の周辺で起こる出来事が、この作品、ひいては現状の社会を描いている。ハッキリ言って、ヒロインの陽菜も夏美も(明日花も萌花ちゃんも)、その男を動かすために配置されているような、システムだ。

ジョーク記事として話題になっていた天気の子、エロゲー説(「PS2版天気の子を俺たちは遊んだことが有る気がしてならないんだ。」)も読んでいてとても面白かった。女性キャラクターの配置や意味、構成も、フラグやトリガーのような機構があることを示すような記事だった。

根幹を担う二人について考えてみると、共感しているようでしていない自分が居ることに気がづいた。いや、正確に言えば、「共感したわけでない・共感してはいけない」という反対感情・意地が見え隠れした自分が居る。帆高と須賀、それぞれに共感できる部分とできない部分が的確に描かれており、ある行動が「自分はそうはしない」と感覚的な嫌悪を誘発したかと思えば、「そうせざるを得ない」と能動的に共感・納得しにいく行動も描かれる。二人の男の行動ひとつひとつに、共感するか・しないか、「選択」を迫られるような映画だ。これこそがこの映画のモヤモヤの原因ではないかと思う。

帆高ー「かつては自分もそうだった・はず・だ」

帆高は若く、それでいてまっすぐで、そのまっすぐさは世界を変えることをもろともせず、陽菜を助けることに成功してしまう。これに対して私は少なくとも、「そこまでできること、できてしまうこと」において、若干引いてしまった。それを簡単に「若さだ」とか「そういったフィクションだ」と引いた目でとらえてしまうこともできただろう。一方で、帆高がそこまでできる自信や、かつてはあったのかもしれない純粋さに、ある種の憧れのような気持ちを抱いていてしまったのが正直な感想だ。私たちは、帆高というキャラクターのフィクションとして描かれたあり得ない純粋さや強さ故に、リアリティを感じ取ってしまう。どこか常に端からしか、斜に構えることでしか物事を見ることしかできていない「自分」を嫌でも気づかせてくる(浮き彫りにしてくる)存在のように映る。

©天気の子制作員会 映画『天気の子』スペシャル予報より

須賀ー「守っていた何かが崩れる時」

帆高と対照とされていた須賀。難しい男。一見アウトローに生きている、だらしのない男のように映る。しかし、彼の言動は私たちから見て社会的に正しく、納得ができるものが多い。例えば、こどもの親権のために帆高を突き放す行為は、帆高を警察に引き渡すことや家に帰す理由にすることと繫がり、大人の振る舞いとして結果的にその方が良いことが私(達)にも理解できる。一方で、最後の代々木会館でのシーン。須賀は帆高を止めに来る。でも、止められない。止められないどころか、絶対的な社会の像として描かれた警察に対しても、帆高に感化され、対抗してしまうのだ。

ここまでは須賀も警察も社会側だったのに、須賀という男も帆高を通して、自分と向き合ってしまう。須賀はこの映画の中で唯一リアルな社会の一人だった。大人が感情移入するなら、須賀なのかもしれない。しかし、「そんな須賀も、遂には帆高という一人に動かされてしまうのか」という感覚に持っていかれる。もちろん、会いたい人に会わせるという背景があるのは理解できる。でも、私が感じたのは、(少なくとも自分より)社会的である大人の須賀も、個人の小さな、それでいて"狂っている”かのような力を前に、動かされてしまっている、その事実を描かれ、物語として直面させられてしまうことが大きかったように思う。

©天気の子制作員会 映画『天気の子』スペシャル予報より

「共感」してばかりではいられないという構図

本作は「 あえて間違う」というフィクションでしか描けない逆説的な正しさを通じて、メッセージを発している。

「あえて間違うこと」で守られる聖域 ──『天気の子』

藤津亮太さん著の『ぼくらがアニメを見る理由』の『天気の子』の評論で、こうまとめられている(面白いので、是非読んでみて欲しい)。 二人の男、どちらに感情移入して物語を観るか、という共感型の物語から少し変わってきたのかもしれない。二人共、社会という大きな流れを理解したうえで、自分の選択をする。私たちはそれを見せつけられるのだ。二人の男によって描かれるは、社会と個人の中で、個人として何を「選択」するかの連続だ。なんとなく流され、自分の意志でなく社会的に"正しい"方を選んでしまっていた自分が鏡に映るような、そんな感覚。

この映画を見て感じたモヤモヤは、「必要だとわかっていたが、様々な理由で目を背けざるを得なかったこと」に対峙する、そしてそこに嫌悪感があるー背ける自身を認識させてくる所にある。そんな怖さ・強さがある作品だと思った。

2019年7月19日(金) 深夜0時前の雨が降る新宿

雑記

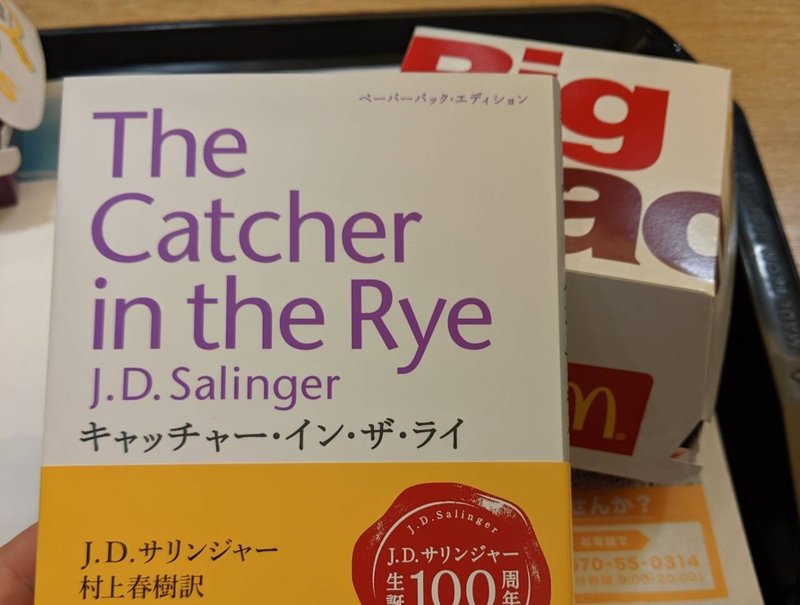

帆高は劇中でも数回、見えるように登場する村上春樹訳版のJ.D.サリンジャーによる『The Catcher in the Rye(ライ麦畑でつかまえて)』に出てくる主人公ホールデンそのもの、もしくはそれに憧れた少年のように、わかりやすいような思春の時期の少年として描かれている。

これを機にこの本を読んだ。

(『ライ麦畑でつかまえて』との関連や帆高と須賀の世代感、そして私達聴衆について、落合陽一さんが書いた感想が良いので、こちらもオススメだ。)

”自分勝手なドラマを願いたがっているのは,聴衆なんだろう.僕もきっとその一人で,勝手に語りたがる何かを触られるのは,当時のセカイ系とゼロ年代にたくさんの同人ゲームが出てきたことにも似ている.ぼくも駄文を書きたいその一人,ありがとうくすぐってくれて,と素直な心地よさがある.” 落合陽一, note「ライ麦畑は今日も雨.天気の子を見ながら考えたこと」より

1995年に始まった『新世紀エヴァンゲリオン』という作品がある。ロボットアニメではなく思春期の少年を中心とする「こころ」や「つながり」の物語として話題を集めた作品。1995年に描かれた革新的な碇シンジという少年象は、25年近く経った今、帆高が示すような少年象とは全く異なる。そんなエヴァンゲリオンも新劇場版として、2021年に『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』として完結を迎える予定だ。さて、2020年以降に描かれる少年象はどう変わっていくのだろうか。今回『天気の子』で新海誠監督が描いた帆高は、2020年以後の主人公象を考える上で萌芽的である。そうした新たなアニメーションが伝える傾向について、シン・エヴァの顛末が何を描き、そして終わるのか。時代の転換点だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?