ルートヴィヒ美術館展に行ってきました 抽象美術と鑑賞法について思索する

今回は、美術館へ行った感想のnote記事です。

ここ数ヶ月次男と美術館に行くのがちょっとした愉しになっています。

以前、note記事で岡本太郎展に行った ことを書きました。

そのときから話をしていたのですが、アンディ・ウォーホル展 が京都で開催されている、ということ、そしてそれとともにルートヴィヒ美術館展 も期間が重なるように開催されている(どちらも京都)と言うことを次男に話したところ、ピカソやアンディ・ウォーホルの作品も見れる 、ということでまずはルートヴィヒ美術館展 に行くことにしました。

前もって二人の予定を合わせていくことにしました。

私の方はチケットはオンラインで購入しておく方法としました。今回も中学生は無料でした。

ルートヴィヒ美術展に行ってきた

岡本太郎展では主催者側が混雑を予想していたのか、入場人時間を指定したオンラインチケットを購入することによって観覧できましたが、今回はオンラインチケットには日時の指定も、時間の指定もありませんでした 。

ですので1日予定を開けているとそれでOKです。

しかし、美術館に行く2日前にちょっとしたハプニングが次男にありました。

美術館に行く前に

どうやら体育のときにめがねを引っかけて変形 させてしまったとのこと。

このようなことにならないように体育とかスポーツをするとき用のめがねを購入しているのですが、面倒くさかったので使っていなかった とのこと。

結局スポーツ用のめがねを代わりにかけて学校から帰ってきていました。スポーツ用のめがねは顔の湾曲に合わせて少し角度がついている ので普通のめがねとは見え方が違うようでなかなか慣れないようです。

めがねを早く修理してほしい、とのこと。

方法としては、美術館に行く前に修理をしていくか、別の週末に修理に行くか、という話になりました。

次男は美術館に行く前に修理したい とのこと。

電車の乗り継ぎがあったりしてちょっ遠回りになるのですが、朝一番に眼鏡屋さんに到着し、めがねを修理してもらいました。

私もびっくりしたのですが、変形しためがねと、スポーツ用のめがねももうちょっと調整を追い込んでもらったのですがものの5分ほどで終了 しました。ちょっと拍子抜けの感じです。

そこから美術館に向けて出発しました。

スマホアプリである程度の予習ができるため 、電車の中で予習をしました。

Android用とiOS用があります。

このアプリではルートヴィヒ美術館の来歴や歴史について詳しく述べているとともに、今回の展示の中のいくつかの作品についての鑑賞の手引きもあるようです。

この段階で少し気になったのが、鑑賞の手引きは展示番号順にはなっていなくてバラバラになっている ことでした。現地では音声ガイドがある とのことなので、音声ガイドと重なっていないか、そして重なっていない場合は、上手くどちらも使いこなさなくてはならないな、と感じました。

美術館からの最寄り駅である阪急四条河原町駅に着いたのが正午前後でした。このまま美術館に行ってしまうとおそらく昼食が夕食の時間になってしまいます。さすがにこれはまずい、とのことで駅の上のビルで昼ご飯を食べることにしました。

次男が選んだのはオムライスの「北極星」。私もオムライスやサラダを食べて、英気を養いました。

駅から現地まではタクシーで

さすが次男は雨男 。今回も、一日雨が降ったりやんだりの天気でした。

雨が降っていたのとバスを使うと渋滞があるようなのでいつ着くか分からないので、タクシーを拾って美術館まで行くことにしました。

どうやら紅葉のトップシーズンと、外国人観光客が戻ってきたこと、更にここのところの円安の3拍子がそろってかなり混んでいた ようですが、イライラするほどのこともなく会場の美術館に着きました。

音声ガイドを借りて展示会場へ

会場ではスマホでチケットを表示し、入場手続きを済ませました。

入ってちょっと階段を上ったところに音声ガイドの貸出場所がありました。2人分を購入。一人600円 とのことでした。

貸出場所の係員の方にスマホのアプリにある鑑賞の手引きと音声ガイドの重複について聞いてみましたが、一つも重複がない とのこと。

スマホと音声ガイドの操作で煩雑にはなるものの音声ガイドをスマホで拡張して鑑賞できる 、とポジティブに考えることにしました

まずは、ルートヴィヒ美術館の来歴を音声ガイドで聞きました。

ケルンで弁護士をしていたヨーゼフ・ハウプリヒが現代芸術のコレクションを始めたところがスタートです。そのコレクションをケルン市に寄贈したり預託したりします。そのコレクションを見たペーター・ルートヴィヒが感銘を受け、当初美術史学の大学生だったのですが、その後ピカソの後期作品に対する論文で博士号をとった後、実業界に進出。(チョコレート工場だったとのこと)そこで成功することによって得た富を現代美術の作品購入に充てていたようです。

第二次世界大戦前後も収集を続けていたようで、当時のナチスドイツは現代芸術を堕落した芸術として、作品の公開を中止したり売却を行ったりしていたようですが、その様なものも彼らは私費で買い集めていたようです。これにはびっくりしました。彼ら、徹底しているな と思いました。

後年、ルートヴィヒ氏が保有しているほぼすべての芸術作品をケルン市に寄贈しました。そのときの条件が必ず美術館をつくって展示をすること だったようで、それをしっかり守ってつくられたのがルートヴィヒ美術館だとのことでした。

美術館は財団をつくって更に現代芸術作品を系統的に購入したり所蔵したりしているようです。

市民がつくった、市民のための現代美術館 だな、と感銘を受けました。それに対するケルン市の対応も素晴らしいと思いました。

説明を聞いているとどんどん展示に没入できそうになってきました。

気になった絵

どれも興味深かったのですが、特に興味深かったいくつかの作品を取り上げます。

ルートヴィヒ氏の肖像(アンディ・ウォーホル)

アンディ・ウォーホルの作品で、彼は著名人のポートレートを請負で定額でつくっていた とのこと。まずはその人の写真をポラロイドで撮影し、それを元にシルクスクリーンを起こした、とのこと。

コレクションの充実のため、ということもあり、おそらくペーター・ルートヴィヒ氏が注文したのではないかと考えます。

すごく暖かそうな人柄がにじみ出ているような感じで見るとほっとしました。

スプレムス 38番 (カジミール・マレーヴィチ)

これは一番、良い意味で引っかかった絵画です。

マレーヴィチの作風としては、すべてのものを幾何学的な図形に落とし込んだ表現、というのが特徴のようです。

帰ってから、スプレムス、と言う言葉の意味を調べてみましたが、ロシア語で、ナンセンスな、馬鹿馬鹿しい、無意味な、という意味 らしいです。

無意味やナンセンスなものをあえて表現したわけですが、何か具体的なものを想定していたのかな、右上の青い図形群は空を表現したのかな?真ん中の図形群はなんなんだろう、と思索するだけでも愉しいです。

答えは出なくてもそのときの気分でいろいろなものに見えてくる から不思議です。これこそ抽象絵画の妙味なのかな、と思いました。

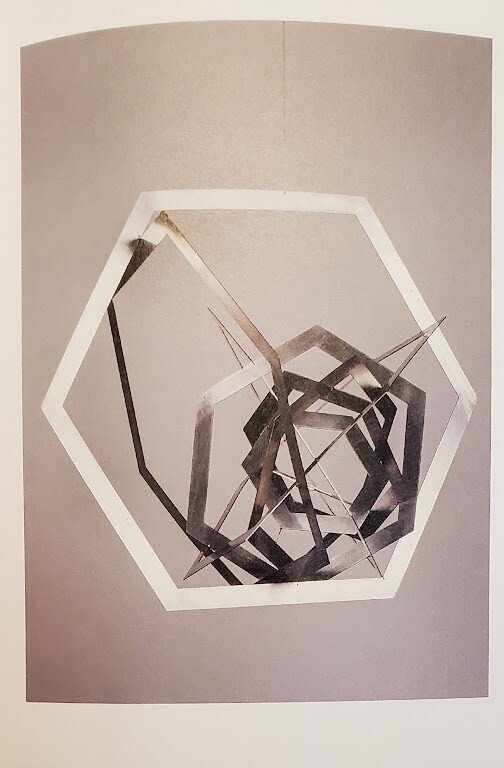

中づりの空間構成 10番(光反射面)(アレクサンドル・ロトチェンコ)

こちらは天井からつるされていて、作品かどうか、というのも最初は分からなかったです。

6角形の部材を少しいびつに合わせているものです。

バランス感覚(1本のピアノ線でつるされていました)が非常に良いな、と思ったのと作品本体の雰囲気も良いですが、ライトが当たったとき床にできる影が、幻想的でした。

家の中につるして自分の家で鑑賞するには難しいなと思いましたが、美術館ならではの展示作品だと思いました。

ライカを持つ少女(アレクサンドル・ロトチェンコ)

ルートヴィヒ美術館の所蔵作品の特徴は写真という形をとっているものも結構あると言うこと です。

見ているとモノクロ写真の場合は1925年前後に写真撮影の技術は一定の水準になっていて、いろいろな芸術的な趣向を凝らしたことができるレベルになっている な、というのが新しい発見でした。

今回あげている写真は天井に貼られた格子状のものが床や被写体に当たることによって織りなすもので、少し斜めからの画角にして躍動感を出していたり、格子の対角線とベンチの縁の線との関係なども計算し尽くされており技巧的にもかなりこったものだと言うことが分かりました。

写真を見るだけでなんとなく「アンニュイな午後」みたいな雰囲気が出ていて、感銘を受けました。

すべてを見終わってミュージアムショップへ

なんとか全部を見終わり、ミュージアムショップへなだれ込みました。

今回は、一つ後悔することがありました。

公式図録はどんな展覧会でも必ず買うべし

今回は図録は買わず。このnote記事を書くときに、途中までは展示品の作者や名前をネットや前述のスマホアプリを見ることによって探す羽目になってしまいました。

そのときはいらないと思っていても、やはり購入しておく方がよいようです。あれば自分で感想戦もできます 。岡本太郎展については何度も図録を開けていろいろと思索をしていました。

今回は痛恨のミスでしたが、展覧会のホームページを見ているネットでも図録が販売されていた のでそちらを後追いで購入しました。(途中からはそれを見ながら感想戦をしつつこのnote記事を執筆しました)

最後にお土産を購入

今回もお土産を購入しました。

長男は、今回の展覧会のロゴの入ったLAMY SAFARIのボールペン がありましたのでそちらを購入。事前希望でした(苦笑)。本人の好きな黒のボディーのものにしました。

長女は、この展覧会ならではの図柄のマスキングテープ にしました。

次男は、「ライカを持つ少女」の図柄が印刷された缶に入っている小さなクッキー缶 を購入していました。次男は甘いもの、好きなんですよね。

そして家内には展覧会で展示されていた写真をモチーフにしたパッケージに入っているフェアトレード・ドリップコーヒー を購入しました。

自分に対しては、「スプレムス 38番」をモチーフにしたトートバッグ を購入しました。ちょっとしたものを持ち歩くときや普段持ち歩いている「ひらくPCバッグ」に入らない荷物があるときに利用しようと思っています。

まとめ

今回次男とルートヴィヒ美術館展を見に行ったのでその内容をまとめてみました。

図録はいらないと思っても買っておくべきと考えます。これがあれば振り返り(感想戦)の機会になります。これで愉しみ倍増です。後から振り返った絵についてはやはりかなり印象が強くなります。それについても思索をする時間が出てきます。

音声ガイドのできの善し悪しでその展示の善し悪しもかなり変わってくることが分かりました(特に現代美術の場合)。改めて岡本太郎展の音声ガイドのできの良さに気づきました。

音声ガイドの他にスマホアプリが併用となっているものは要注意と考えます。内容に統一感がないこともあるし、観覧中にスマホと音声ガイドを往復する必要がありかなり煩雑な操作をする必要があるかもしれません。

とはいえ、岡本太郎展のときとおなじような適度な疲労感を感じることができ愉しい経験となりました。

回数を重ねてくるといろいろと発見もあるものです。

図録については良い勉強になりました。

来月は、アンディ・ウォーホル展を見に行く 予定です。

会場となる京セラ美術館は、今回の会場であった京都国立近代美術館と道を隔てたところにあるようです。

行き方は今回が予習みたいなものです。

めがねの修理というハプニングがありましたが、その様なことがなければもうすこし余裕を持ってみることができそうです。

愉しになってきました。

またnote記事でご報告できれば、と思います。

よろしければサポートお願いいたします。 頂いたサポートは、書籍購入や電子書籍端末、タブレットやポメラなどの購入に充当させていただきます。