ネズミーランドが好き

ネズミーランド、という呼び方を教えてくれたのはアメリカ系の会社で働いていた時、仲が良かったOちゃんだった。

そう、ディズニーランドのことである。

語呂のフィット感がすばらしい。

そして著作権にうるさい、かの企業へのちょっとした風刺ごころも効いている。

実際ディズニーランドの主役といえば、やっぱりあの世界一有名なねずみだろう。

♢

ディズニーランドが、好きだ。

でもあのねずみくんを含め、別に、キャラクターが好きだからというわけではない。

それに、好きだった、というべきかもしれない。なぜならもうずいぶん足を運んでいないから。

京葉線か東関道に乗ればすぐ、だったところが、今では一番近いやつですらユーロスターに乗って3時間はかかる。

遠い場所になってしまった。

それまではドライブデートの目的地くらいに捉えていたディズニーランドを、積極的に好きになったきっかけ。

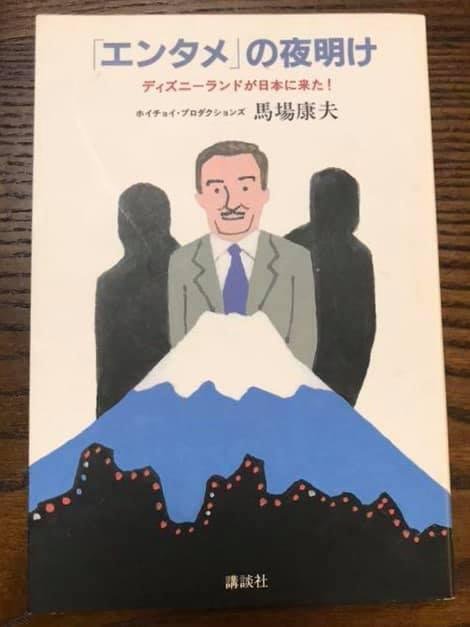

それは「エンタメの夜明け」というホイチョイの馬場康夫さんの本だ。

(2007年初版のため装丁が今と異なる)

いまの倫理観であればアウトな内容が山盛りで皮肉のスパイスが小気味よく効いたバブル後期のホイチョイの本も、もちろん大好きだったが、この本はそんなホイチョイ本とは少しトーンが違う。

なんというか、皮肉屋なところは影を潜め、むしろ昭和への憧憬そして小谷正一、堀貞一郎という二人の先駆者をウォルト・ディズニーと共に熱く素直に語っているのだ。

それはきっと、著者の彼ら3人に対する尊敬の念があまりに強かったからだと思う。

その代わり「だれかを喜ばせることを喜びとしてきたひとたち」への愛情が、文章のそこら中に満ち溢れていた。

ウォルト・ディズニーに触れている箇所は少ない。

けれど、それでもこの本を読むと、ディズニーランドに散りばめられた工夫(子供用と大人用の水飲みが向かい合わせになっている、紙吹雪が丸い、など)に込められた、彼の「だれかを喜ばせたい」情熱が伝わってくる。

そして、ディズニーランドの日本招致に心血を注いだ日本人の立役者にも、その情熱は共通している。

♢

私が初めて東京のディズニーランドに行ったのは小学生の時。

以来、ディズニーランドの思い出はいろいろある。

いちばん印象深いのは、かつて頭のてっぺんから爪先まで恋におちていたとき、大好きだったそのボーイフレンドといったディズニーランドだ。その時、どんなアトラクションやパレードよりも長い待ち時間こそがいちばん楽しい時間だった。

なぜならたっぷりおしゃべりできたから。

「ディズニーランドは踏み絵だ」と学生時代に女友達といっていた。

それは、一緒にいった相手のことを、自分が本当に好きなのかどうか試される踏み絵。

エンターテイメントに満ち溢れたディズニーランドで、でも、なんとなく不完全燃焼に思えたのなら。

それは、やっぱりその人じゃないんだと。

東京はもちろん、大学の卒業旅行ではフロリダに、日本語教師を始める直前にロサンゼルスに、そして友達の暮らす香港、イギリスに引っ越した後にはパリにも行った。

行っていないのは上海ディズニーだけ。

一番最後にいったディズニーランドは、友達2人とその娘たち3人とでいった東京だ。

子どもたちは3-4歳だったろうか。大人と子供が同数だったので、子どものいない私も「疑似ママ体験」ができるステキな一日だった。

子どものペースでゆっくりと、目線を下げて、乗らないようなアトラクションやショーを巡るディズニーランド。それがこんなにも違った世界で、そしてこんなにも楽しいのか!と驚きだった。

その子供たちの目線、嗜好、ペースまでを計算しつくした造作や構成に気づいた時、ハッとこの本のことを思いだした。

誰かをにっこりさせたとき、私たちは自然とにっこりしているはずだ。

あの日、子供たちと一緒に、それまでずっとスローで退屈とばかり思っていたイッツアスモールワールドの船に乗ったとき。

胸に染みるメッセージにグッと来てしまった。

小さな手を握って坂を上りながら、にっこりと顔を見合わせ、「すっごい楽しかったね」といいながら、このディズニーランドというものをこの世に作り出したウォルトと、そしてそれを日本の地に運んで来てくれた日本人たちも、みな、空の上からにっこり見下ろしているような気がした。

誰かをしあわせにすることで、しあわせになる。

なんて素敵なことだろう。

いただいたサポートは、ロンドンの保護猫活動に寄付させていただきます。ときどき我が家の猫にマグロを食べさせます。