誰かのなかで生きる

「朝のリレー」という谷川俊太郎の詩が好きだ。

こうやってふるさとから遠く離れたところで暮らし、テムズ川越しにのぼってくる朝日を眺めていると、しみじみとこの詩が沁みてくる。

日本で夕陽が沈むころ。

テムズ川に朝日が昇る。

♢

「命のリレー」というフレーズをnoteで目にしたとき、私たちが生きているなかで渡していくいろいろなバトンに思いがいった。

私のアメリカ妹は、アメリカ赤十字の緊急治療室で働いている。

彼女がカバーするたくさんの仕事のうちのひとつが、亡くなった方のドナー合意をもとに臓器を摘出し、適合者のところまで輸送するというものだ。

「ま、テレビドラマと違ってさ。ドラマチックなものでもないんだけど。でもやっぱりちゃんと新鮮なうちに届けないと無駄になっちゃうからね。その辺は気をつかうよね。だって、誰かのカラダの中に入っていくんだし」

命のリレー。

そこまででなくとも、私たちはいろんなところで、誰かを内側にふくみ生きている。

レシピや生活の知恵の受け渡しもそうだし、誰かが畑や農場で育ててくれた命をいただくこともしかり。

そして、誰かのひとことに感銘を受けて、人生の選択をすることも。

♢

小学校高学年から中学にかけて、私は家族旅行でシンガポールに毎夏遊びに行っていた。

まだ中学にあがる前だったと思う。

チャイナタウンの店で親たちがお土産の買い物をしている間、飽きてしまった姉と私は、熱気と土ぼこりの舞う表通りへと抜け出した。

そこには通りにベンチをおいて、将棋のようなものをしているおじいさんたちがいた。

へえ、暑くないのかな。そう思って見つめていたら、おじいさんと目が合った。

「日本人?」

旅行できているのかと日本語で突然話しかけられ、びっくりしたのと同時に、ちょっと嬉しくなった。

「はい、そうです。日本語じょうずですね」

4つの民族が暮らすシンガポールで耳にするのは英語やマレー語、中国語。

小学生だった私にはサンキューやハローくらいしかわからなかった。

だから、異国の地で日本語で話してくれるおじいさんに、なんだかつながりをみつけたような気持ちだった。

けれど、

おじいさんは、複雑な表情をして、

「どうして私が日本語を話せるか、おとうさんとおかあさんにきちんと訊いてごらん。大事なことだよ」

といった。

その口調には悪意や憎しみはなかったけれど、私が勝手に感じたつながりをバッサリと斬りおとすような雰囲気だった。

私は姉をみあげて、大慌てでお店のなかにもどった。

どうして、シンガポールにいたおじいさんは日本語を話せたのか。

両親からきいたその理由は、私に、日本という国の歴史についてきちんと知ろう、そして、ほかの国のひとときちんと語り合えるようになろうという思いを芽生えさせた。

まずは英語を話せるようになろう。

たった一瞬の出来事だったけれど、

あのおじいさんは、

私のなかに生きている。

♢

初めて勤めた会社で、最初にトレーニングをしてくれた先輩の女性社員は、とっても仕事ができるひとだった。

単刀直入に「聞いたことはかならずメモをとって。記録も記憶もせずに同じことを誰かに2回尋ねるのは、お互いの時間を無駄にしているのよ。そういうことをちゃんと配慮できるようになりなさい」とアドバイスしてくれた。

厳しく思えた言葉だけれど、納得がいった。それを意識して、そして1年後に自分が新入社員の担当になったとき、彼女にもそれを伝えた。

5年後、会社を辞めたあと、アメリカに移っていた私に、新人さんだったその後輩から小さなクマのぬいぐるみと手紙が届いた。

「あのときの言葉、うわ厳しいなと思ったけれど、今度は私が新入社員に伝えています。ありがとうございました」と書いてあった。

もらったバトンが次の走者に渡った。

♢

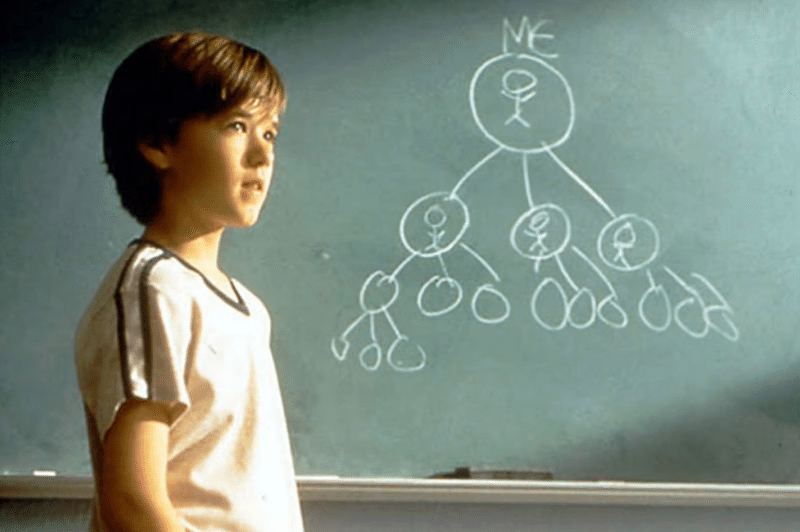

「Pay It Forward」という映画がある。その前に幽霊映画でブルース・ウィルス相手に「I see dead people」という名セリフを残したあのハーレイ・ジョエル・オスメントが、これまた小憎らしいくらいにすばらしい子供役で輝く。今から20年以上も前の作品だ。

誰かにしてもらった親切を、その人に返す代わりに、ほかの誰かにおくるんだ。

そしたら、それがひろがっていく。

ウィスコンシン州の田舎町で、教師仲間のナンシーと観て二人で号泣した映画。

それから、ずっとこのコンセプトが心に焼きついている。

♢

二十歳すぎのころ。

ソウルの町で、地下鉄の料金表を前に、目的地のハングルをがんばって読もうとしていたら、

「どうしました?」

と日本語で韓国人の男性が声をかけてくれた。

シンガポールでの経験以後、海外特にアジアで日本語で話しかけられると、いつも少し緊張する。

かといってせっかく日本語で話しかけてくれたのに英語返事は失礼だ。

だから、おそるおそる私は日本語で返した。

「淑大入口駅にいきたいんです」

その男性はうなずくと、ささっと私と友人分の2枚のチケットを買って手渡し、

「私もよく日本にいくんです。ソウルを楽しんでください」

お金も受け取らず、颯爽と手を振って改札口に消えていった。

♢

そんなソウルから15-6年後のこと。

私は、代々木にあるオフィスで働いていた。

東横線から、山手線への乗り換えで、JR渋谷駅の改札を抜けようとして、ふと、白人の老夫婦が必死に腕を振り回してなにか駅員さんに説明しようとしているのが見えた。

朝いちばんの会議はない日だったし、時間はある。

そう思って、英語で声をかけると、その二人はアメリカのアイオワ州から、日本に長期滞在している息子を訪ねてきたという。

最終日に日本のラッシュアワーを経験しようと新宿から3人で乗車したものの、渋谷駅の降車の人の流れに押されてしまい、息子と離れ離れになってしまったらしい。

「目的地はシナガワってところだったの。だから、息子はそこまでいってしまったかもしれないし、よくわからない」

息子のもつ携帯に電話をかけようと、公衆電話にいったが、つながった途端に切れてしまうので、電話の使い方が間違っているのかを訊きたかったのだという。

そりゃそうだ。

スマートホンもWiFiもまだない時代のこと。当時は公衆電話から携帯電話に掛ける料金はバカ高かった。100円玉を数枚入れてようやく会話ができる程度。

きけば彼女が使ったのは10円玉だという。それじゃあ、つながった途端に切れてしまうのは当然だ。

「番号を教えてください。私の携帯からかけます」

心配そうな表情で、私のもつ携帯を見つめる老夫婦。

「あ、ありがとうございますうぅ!」

電話から大声で感謝を伝える息子の声が漏れ聞こえたのだろう。一気に安堵が彼らの顔にひろがった。

そして、一緒に品川駅から外回りで戻ってくる息子を待つことにした。

「ほんとうに、あなたがいなかったらどうなっていたことか。今日の午後の飛行機でアメリカに帰るのよ。下手したらフライトを逃していたかもしれないわ。本当にありがとう」

ソウルの駅でもらった、ちいさな親切のバトンを、引き渡した感じがした。

♢

前の会社の同僚に、中華系マレーシア人のシステムエンジニアがいた。

私が東京からロンドンに転勤して1年くらい経った頃だろうか。

彼女が、スコットランド人、インド系イギリス人、中華系オーストラリア人などの同僚たちと一緒に、私を自宅に招待してくれた。

ランチを食べながら、「大学進学のためにマレーシアからイギリスにやって来るまで、料理も掃除も洗濯も全てお手伝いさんがしていた」と聞き、優秀で、そして同時にとても自尊心が高く、なんとなく他を寄せつけない彼女の雰囲気が説明された気がした。

どんな話題がきっかけだったのかは忘れてしまった。が、そのとき、

「私、ずっとおばあちゃんに『日本人は信用しちゃいけない』っていわれてたのよね。だから日本人の誰かを家に招待するなんて初めてだわ」

と冗談めいて彼女がいった。

すこし、私の反応を試しているようでもあった。

「そうだよね。おばあさんのような世代の人たちの実経験からいったら、そういう印象をもつのは当然だし。私たち世代の日本人は、私たちの行動で、日本人であることを越えて、自分を信用してもらうしかない」

シンガポールのおじいさんのことを思い出しながら、私はそんなことをこたえた気がする。

それから。

私たちはグループでよくチャイナタウンへ飲茶を食べに行ったり、郊外の中華スーパーまで買い出しにいったりする仲になった。

ただ、会社では、彼女は上司と衝突することが多くなっていった。

よかれと思って進言することが、ことごとく上司の気に障ってしまうようだった。

とうとう、彼女がいくつもの人事面接を経てリストラ対象となった、と彼女のチームメンバーから聞いた。

でも、あいかわらず廊下を歩く彼女の足取りは早く、へたな心配なんていらないわと背中が言っているような気がした。

そんななか、偶然、自転車通勤者用のロッカーで彼女と二人きりになった。

「だいじょうぶ?私でよかったら、話をきくよ」

二人きりだし、ここなら大丈夫かなと思って私がそう切り出すと、いつも背筋をぴんと伸ばし、美しい黒髪を凛と輝かせ、決して弱音を吐かなかった彼女が、私に向かって崩れ落ちた。

ワンワンと声を上げて泣き、悔しさをはきだし、そして最後に、また凛としたいつもの彼女に戻って。

でも、目だけは真っ赤にしながら

「ありがとう。最近急にだれも私と目を合わせなくなって、挨拶も避けるようになって。みんな自分の保身が大事なんだなと悲しくなっていたの」

といった。

「前に、日本人だからなんてあたったこともあったのに。ありがとね、そこにいつづけてくれて。話をきいてくれて」

あのときのシンガポールのできごとで、英語を話せるようになろうと思わなかったら。

彼女の話を聞くことも、

そもそもイギリスに転勤してくることも、なかっただろう。

シンガポールでおじいさんから受け取ったものを、

30年たって、いろんな経験のなかで私なりに消化して。

そして、彼女に渡せたような、そんな気がした。

♢

次の誰かに、送り渡す。

それは誰かが私に送ってくれたメッセージを、教訓を、親切を、そして命を、私がしっかりと受けとめてはじめてできること。

朝がまたくる。

誰かが送ったバトンが。

私は誰かに、そんなバトンをきちんと送り渡せているだろうか。

いただいたサポートは、ロンドンの保護猫活動に寄付させていただきます。ときどき我が家の猫にマグロを食べさせます。